|

|

| |

|

||

| Народные промыслы | Елецкая рояльная гармонь | ||

|

|||||

|

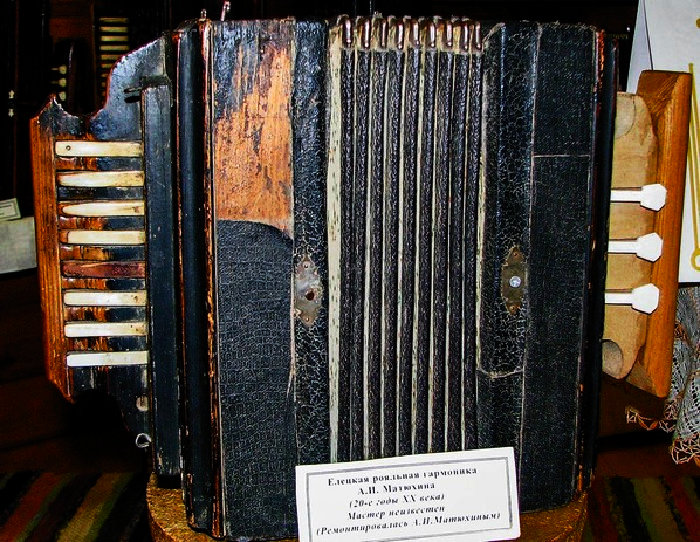

Гармоника елецких мастеров – «елецкая рояльная» («роялка», «русянка») стала прообразом элегантного аккордеона. Готовую гармонику елецкий мастер «строил», вслушиваясь в звуки, сличая с пением гармоники-образца, которая была у каждого мастера своя. Каждая елецкая рояльная – мастеровая гармонь, её никогда не собирали на фабриках музыкальных инструментов. На пороге XXI в. напевная ельчанка оказалась на грани исчезновения. Но в 2013 г. в г. Ельце открылась мастерская по изготовлению елецкой рояльной гармони. Николай Афанасьевич (сын знаменитого гармониста-рояльщика Афанасия Ивановича Матюхина), Константин и Илья (внуки), решили возродить традиции старых мастеров. Самая первая рояльная гармонь мастерской Константина Матюхина отправилась в Австрию. В 2014 г. елецкая гармошка 1923 г. работы знаменитого мастера Ивана Черных, отреставрированная Матюхиными, выступила на зимней Олимпиаде в Сочи, показав всему миру ещё одну сторону многоликой российской культуры.

|

||||

|

Сортировать:

|

|

по популярности

|

|

|

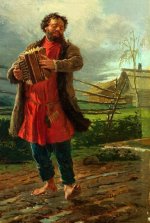

Гармонь, или гармошка – это духовой язычковый музыкальный инструмент с клавишно-пневматическим механизмом. По бокам инструмента расположены две клавиатуры: на правой играется мелодия, левая предназначена для аккомпанемента. Под гармоникой понимают целый ряд музыкальных инструментов как ручных, так и губных. Звучание в этих инструментах достигается путем колебания язычка (металлической планки) под действием потока воздуха. В ручных моделях, как в гармони, воздух нагнетается при помощи специального резервуара – меха.

Гармонь, или гармошка – это духовой язычковый музыкальный инструмент с клавишно-пневматическим механизмом. По бокам инструмента расположены две клавиатуры: на правой играется мелодия, левая предназначена для аккомпанемента. Под гармоникой понимают целый ряд музыкальных инструментов как ручных, так и губных. Звучание в этих инструментах достигается путем колебания язычка (металлической планки) под действием потока воздуха. В ручных моделях, как в гармони, воздух нагнетается при помощи специального резервуара – меха. Бытует мнение, что гармошка пришла в Россию из Германии. Однако абсолютно точно это нельзя утверждать, поскольку гармошки существовали в XVIII – XIX вв. и в Германии, и в Австрии, и в Италии, и во Франции, и даже в Англии.

Изобретателей гармошки очень много. Памятник же надо поставить тому человеку, кто изобрел гармошечную планку, а именно – додумался извлекать под давлением воздуха звуки из вставленного в миниатюрную металлическую рамку металлического язычка. Кто он был – немец или русский, француз или англичанин – тайна, «покрытая мраком».

Гармоника в современном виде появилась в Санкт-Петербурге. Её отец – чешский инженер Франтишек Киршник проживал тогда в России и свой инструмент продемонстрировал питерцам в 1783 г. Своему детищу он дал чешское имя – гармоника. Но теперь это название, как и «гармошка», стало в русском языке разговорным.

Основное оформление, которое мы можем наблюдать в современной гармони, придал инструменту в 1829 г. русский мастер, проживавший в Вене, Демианов. Ему принадлежит идея создания корпуса и двух клавиатур. На ней было 7 клавиш на правой части и 2 клавиши на левой части гармони.

Уже в 1830 г. было организовано массовое изготовление гармоней. Изготавливал их тульский мастер Иван Сизов. Буквально за одно десятилетие инструмент получил распространение по всем российским губерниям. Гармонь стала национальным инструментом для всех сословий. Широкий диапазон, громкое выразительное звучание гармони как нельзя лучше вписались в русский колорит.

Конструкция гармошки постоянно совершенствовалась. Вятские кустари расширили диапазон звучания гармошек (добавили кнопок в левую и правую руку). Изобретённый ими вариант инструмента получил название вятской гармони.

Все перечисленные гармошки имели особенность: одна и та же кнопка на разжим и сжим мехов издавала разные звуки. Все названные выше гармони имели и общее название – тальянки. Тальянки могли быть с русским или немецким строем. При игре на таких гармошках нужно было, прежде всего, владеть техникой игры мехами, чтобы правильно вывести мелодию.

Эту проблему решили ливенские кустари. На гармонях ливенских мастеров звук не менялся при смене меха. У ливенской гармошки мастера увеличили количество борин (до 30 – 40), т.е. меха были невероятно длинными. Такую гармошку можно было буквально обмотать вокруг себя, т.к. при полном растяжении меха её длина достигала двух метров.

«По селу тропинкой кривенькой, в ясный вечер голубой рекрута ходили с «ливенкой» разухабистой гурьбой» – это у Сергея Есенина.

Примерно с 1950-х гг. тальянки были практически вытеснены хромками. И сейчас, если у вас или у знакомых есть гармонь, то на 99,9% это хромка. Хромки могут быть «порядковыми» или «непоряковыми». У непорядковых гармошек с левой стороны не три, а два ряда кнопок (отсутствует вспомогательный ряд).

Любая гармошка может быть одноголосной, двухголосной или трехголосной, т.е. при нажатии на пешку звучит одна, две или три планки.

В 50-х гг. XIX в. на Орловщине была хорошо известна тульская детская гармошка. По рассказам местных жителей, один крестьянин (А.П. Ильин), приехавший из села Ефремова Тульской губернии (в 50-км к северу от Ельца) и хорошо знакомый с гармонным ремеслом, занялся кустарным промыслом в Ельце. Гармони его были лучше тульских массовых, поэтому приходили к нему заказчики и из города, и из пригородных деревень. Есть и другая версия, что в середине XIX в. несколько деревенских мастеров, знакомых с примитивной тульской пятиклапанкой, решили усовершенствовать её по своему вкусу.

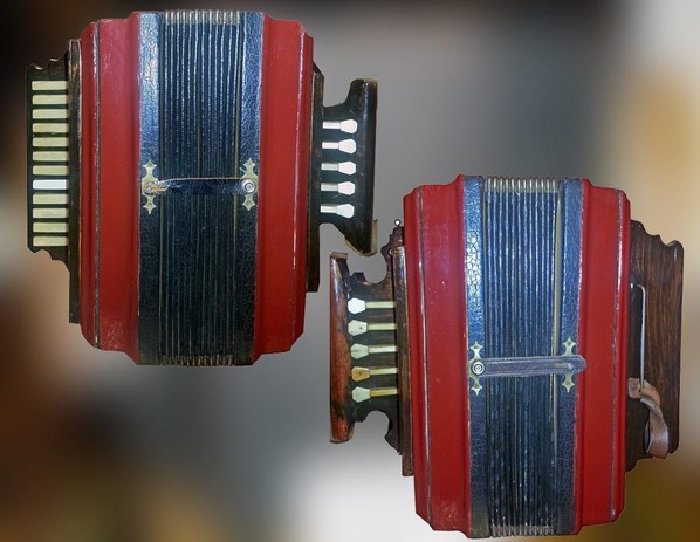

В 50-х гг. XIX в. на Орловщине была хорошо известна тульская детская гармошка. По рассказам местных жителей, один крестьянин (А.П. Ильин), приехавший из села Ефремова Тульской губернии (в 50-км к северу от Ельца) и хорошо знакомый с гармонным ремеслом, занялся кустарным промыслом в Ельце. Гармони его были лучше тульских массовых, поэтому приходили к нему заказчики и из города, и из пригородных деревень. Есть и другая версия, что в середине XIX в. несколько деревенских мастеров, знакомых с примитивной тульской пятиклапанкой, решили усовершенствовать её по своему вкусу. В середине 60-х годов XIX в. в окрестностях г. Ельца появляется местная гармоника – русянка (по другим источникам – простянка), с более широкой правой клавиатурой и более длинными клавишами (обклеивались костью), чем у тульских образцов. Играть на такой гармонике стало удобнее, хотя извлекаемые звуки при смене движения меха были разные. Вначале клавишей было 5, затем стало 7.

К концу 70 – началу 80-х гг. XIX в. появляется усовершенствованная модель русянки, получившая название елецкой рояльной гармоники. Правая сторона этой гармоники не отличалась от русянки, гриф и клавиатура были такой же конфигурации, но диапазон увеличился, стандарт клавиатуры установился в 11 клавиш, и звуки стали одинаковыми как на сжим, так и на разжим меха.

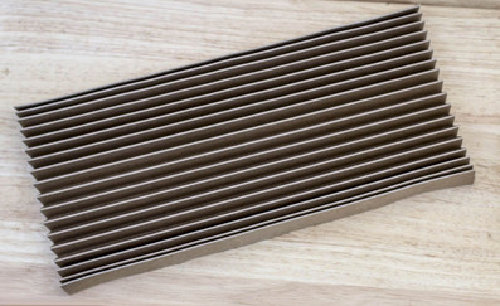

Голосовая часть правой стороны имела три голоса на каждую клавишу, звучащие в унисон в трёх разных октавах. Но могло быть и по-другому: два голоса – в одной октаве (в унисон,без разлива), и один – на октаву выше или ниже. В русянке по примеру тульских образцов планки были железные (иногда использовались старые из тульских гармоник с переклепкой заново голосов), голоса – из меди, на елецкой рояльной – планки медные с латунными голосами. Позднее применялись и стальные голоса.

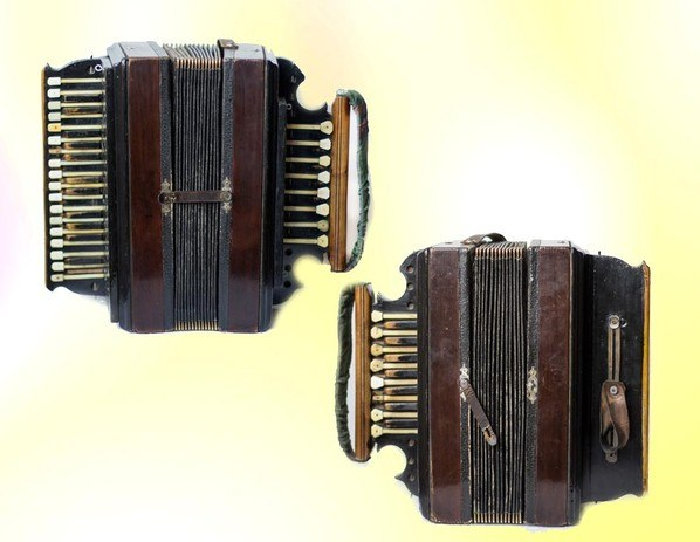

На более поздней модели елецкой рояльной мастера, сохраняя внешние установившиеся формы, увеличили диапазон правой клавиатуры – «голосов» – до 16 (15) клавиш, басов – до 6 , до 6 мажорных аккордов + 1 минорный («шестипарка») На правой стороне ушко стало крепиться на подвижной металлической планке, чтобы рука могла свободно двигаться по длинному грифу. На левой стороне кистевой ремень закреплён наглухо вдоль ребра грифа.

С начала XX столетия последовали и дальнейшие усовершенствования, расширившие музыкальные возможности инструмента. К ряду белых основных клавиш, издающих звуки мажорной гаммы, был добавлен ряд чёрных клавиш («полутоны»). Получилась клавиатура органно-фортепианного типа (эта гармоника получила название елецкой рояльной двухрядной). На левой стороне произошло дальнейшее расширение аккомпанемента по кварто-квинтовому кругу, причём минорных аккордов стало столько же, сколько и мажорных. Появились гармоники и с рядом септаккордов, а затем переход рядом басов стали делать второй ряд – вспомогательные басы, через терцию к основным. Обычные размеры клавиатур двухрядных хроматических елецких рояльных гармоник – 32х23, 37х39, 39х46 (количество клавиш на правой и левой клавиатурах).

Таким образом, правая и левая клавиатуры этих гармоник прошли полностью весь путь реконструкции от простейшей до современной модели клавишного аккордеона и по праву могут считаться его предшественникам. Этот инструмент был создан совершенно независимо от аналогичных в то время попыток в других странах сделать гармоники с фортепианной клавиатурой (аккордеон-орган, флейтина), на которых играли правой рукой при горизонтальном положении инструмента, левая же рука двигала мех. Это было неудобно и такие инструменты распространения не получили. На елецкой же рояльной играли двумя руками, положение инструмента и рук соответствовало общепринятым.

Примерно до 1909 – 1910 гг. аккорды делались «на прихлопках», а затем стала входить в практику валиковая заёмная механика, ещё в 70-х гг. XIX в. она стала трехголосной (на медных планках и таких же голосах) и такой продолжала оставаться до появления крупных моделей начала нашего века.

КОММЕНТАРИЙ К СЛАЙД-ШОУ:

В начале прошлого века в Ельце появляется мастерская-артель, где гармони делали на заказ, иногда – в массовую продажу. Мастера-самородки – и в ту пору «товар штучный» – настраивали свои инструменты не по камертону, а на слух. Душу свою, сокровенные беды и радости поверяли они гармонике, и в сердце слушателя отзывалась она разноголосыми переливами. У каждого умельца была своя гармошка-эталон для настройки. Готовую гармонику елецкий мастер «строил», вслушиваясь в звуки, сличая с пением гармоники-образца, которая была у каждого мастера своя. Так что звучали все «роялки» по-разному, унося в мир почерк мастера. Смотрите слайд-шоу «История елецкой рояльной гармони».

Изначально елецкая модель гармоники – русянка была с более широкой правой клавиатурой и более длинными клавишами (обклеивались костью), чем у тульских образцов. Играть на такой гармонике стало удобнее, хотя извлекаемые звуки при смене движения меха были разные. Вначале клавишей было 5, затем стало 7. На левой стороне (аккомпанемент) клапаны располагались следующим образом: 4 спереди, 2 сбоку и 2 сзади.

Изначально елецкая модель гармоники – русянка была с более широкой правой клавиатурой и более длинными клавишами (обклеивались костью), чем у тульских образцов. Играть на такой гармонике стало удобнее, хотя извлекаемые звуки при смене движения меха были разные. Вначале клавишей было 5, затем стало 7. На левой стороне (аккомпанемент) клапаны располагались следующим образом: 4 спереди, 2 сбоку и 2 сзади. На более поздней модели елецкой рояльной мастера, сохраняя внешние установившиеся формы, по требованию исполнителей увеличили диапазон правой клавиатуры до 16 (15) клавиш, басов – до 6, а аккордов – до 7 (6+1); причём в ряду мажорных аккордов появился один минорный. Если на русянке ушко для большого пальца правой руки было неподвижным, то на елецкой рояльной оно стало крепиться на подвижной металлической планке – чтобы рука могла свободно двигаться по значительно увеличившемуся грифу. На левой стороне кистевой ремень закреплен наглухо вдоль ребра грифа.

С начала XX в. последовали и дальнейшие усовершенствования, расширившие музыкальные возможности инструмента. К ряду белых основных клавиш, издающих звуки мажорной гаммы, был добавлен ряд черных клавиш («полутоны»). Получилась клавиатура органно-фортепианного типа (эта гармоника получила название елецкой рояльной двухрядной). На левой стороне произошло дальнейшее расширение аккомпанемента по кварто-квинтовому кругу, причем минорных аккордов стало столько же, сколько и мажорных. Появились гармоники и с рядом септаккордов, а затем перехд рядом басов стали делать второй ряд – вспомогательные басы, находящиеся в терцовом отношении к основным. Обычные размеры клавиатур двухрядных хроматических елецких рояльных гармоник – 32х23, 37х39, 39х46. Цифры указывают количество клавиш соответственно на правой и левой клавиатурах.

Таким образом, правая и левая клавиатуры этих гармоник прошли полностью весь путь реконструкции от простейшей до современной модели клавишного аккордеона и по праву могут считаться его предшественникам. Этот инструмент был создан совершенно независимо от аналогичных в то время попыток в других странах сделать гармоники с фортепианной клавиатурой (аккордеон-орган или флейтина), на которых играли одной правой рукой при горизонтальном положении инструмента, левая же рука двигала мех. В силу многих неудобств эти инструменты распространения не получили. На елецкой рояльной играли двумя руками, положение инструмента и рук соответствовало общепринятым. Эти гармоники до сих пор широко распространены в своей округе, несмотря на выпуск фабриками страны более совершенных инструментов.

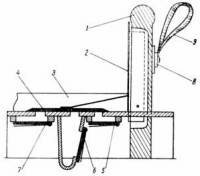

Схема устройства правого полукорпуса елецкой рояльной однорядной диатонической гармоники: 1 – гриф, 2 – клавиши, 3 – правая сетка, 4 – клавиатурные клапаны, 5 – планки с голосами, настроенными на октаву выше, 6 – основные голосовые планки, 7 – планки с голосами, настроенными на октаву ниже (5 и 6 могут быть унисонными планками, планка 7 – на октаву ниже), 8 – металлическая подвижная планка, 9 – кожаная петля, закреплённая на подвижной планке.

Схема устройства правого полукорпуса елецкой рояльной однорядной диатонической гармоники: 1 – гриф, 2 – клавиши, 3 – правая сетка, 4 – клавиатурные клапаны, 5 – планки с голосами, настроенными на октаву выше, 6 – основные голосовые планки, 7 – планки с голосами, настроенными на октаву ниже (5 и 6 могут быть унисонными планками, планка 7 – на октаву ниже), 8 – металлическая подвижная планка, 9 – кожаная петля, закреплённая на подвижной планке..

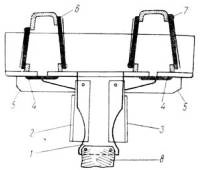

Схема устройства левого полукорпуса елецкой рояльной однорядной диатонической гармоники: 1 – гриф, 2 – клавиши басов; 3– клавиши аккордов, 4 – клавиатурные клапаны басов и аккордов, 5 – левые сетки, басовые и аккордовые, 6 – голосовые планки басов (звучат в октаву), 7 – голосовые планки аккордов, 8 – левый кистевой ремень.

Схема устройства левого полукорпуса елецкой рояльной однорядной диатонической гармоники: 1 – гриф, 2 – клавиши басов; 3– клавиши аккордов, 4 – клавиатурные клапаны басов и аккордов, 5 – левые сетки, басовые и аккордовые, 6 – голосовые планки басов (звучат в октаву), 7 – голосовые планки аккордов, 8 – левый кистевой ремень.Возможности хроматической двухрядной елецкой гармоники в музыкальном и техническом отношении были значительными: на правой клавиатуре она имела все звуки полной хроматической гаммы, на левой– большой выбор готового аккомпанемента. По устройству правой голосовой части она отличалась от елецкой диатонической тем, что полутона (дополнительные клавиши) имели двухголосое звучание (видимо, из-за отсутствия места в корпусе для дополнительной планки). Мастера строили инструменты не по камертону. У каждого была гармоника, служившая эталоном для настройки; с неё копировался строй для новых образцов. Большие инструменты с фортепианной клавиатурой строили более тщательно, однако нередко можно было встретить гармоники, настроенные на полтона ниже (клавиша «до» соответствует «си»).

На правой клавиатуре играли четырьмя пальцами. Рука обхватывала гриф, а большой палец находился в ременном ушке за грифом и в игре не участвовал. На левой стороне четырьмя пальцами играли на клавишах басов, большим пальцем – на аккордах. Однако некоторые гармонисты применяют в правой руке игру всеми пятью пальцами, заменив ременную петлю, в которую продевается большой палец, на ремень, охватывающий запястье, освободив, таким образом, большой палец для игр. Бывают инструменты, на левой стороне которых клавиатуры расположены в ином порядке: наружная клавиатура аккорды, а тыльная – басы. В этом нет ничего удивительного: гармоники делались кустарно, на заказ и, по-видимому, кто-то из заказчиков решил, что так ему будет удобнее играть. Хотя игра четырьмя пальцами и сковывала технические возможности гармонистов, их репертуар был обширен и разнообразен. На елецких гармониках играли сольно и в ансамблях, аккомпанировали хоровому пению.

Елецкие гармоники и в наше время распространены в Центральной России.

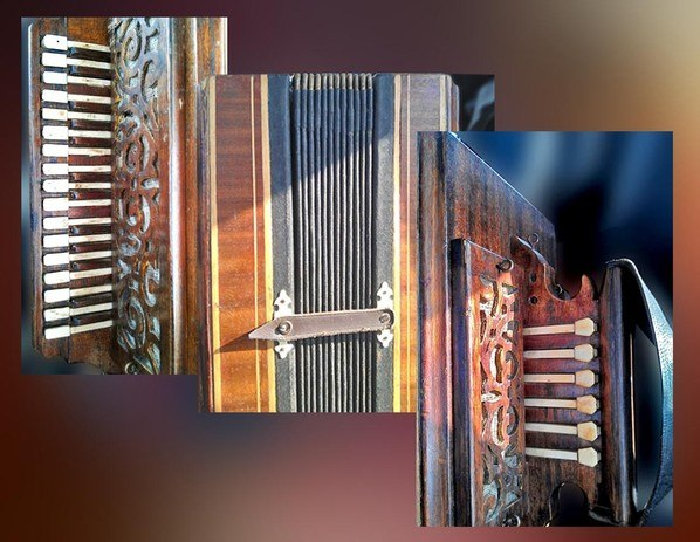

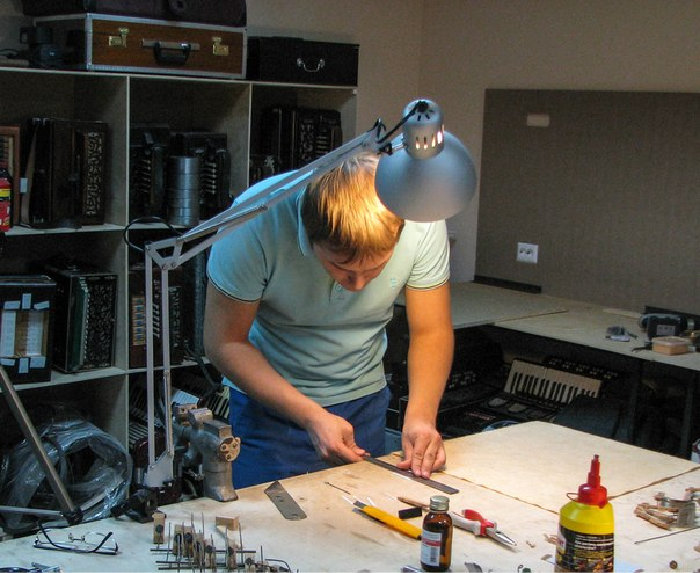

С чего же начинается рояльная гармонь? Прежде всего, с подбора древесины. Два полукорпуса рояльной («футляр») изготавливаются из выдержанной, высушенной сосны. Древесные пластины лежат в особом месте за печью, придавленные грузом и переложенные поперечными дощечками, для равномерного высыхания и предотвращения от коробления.

С чего же начинается рояльная гармонь? Прежде всего, с подбора древесины. Два полукорпуса рояльной («футляр») изготавливаются из выдержанной, высушенной сосны. Древесные пластины лежат в особом месте за печью, придавленные грузом и переложенные поперечными дощечками, для равномерного высыхания и предотвращения от коробления. Дека делается из фанеры. В зависимости от замысла расположения голосовых планок (и, вероятно, квалификации мастера), расстояния между рядами отверстий различно. И, соответственно, от этого зависит длина голосовых клапанов, закрывающих отверстия. Голосовые планки могут располагаться тремя различными способами, даже если гармонь диатоническая.

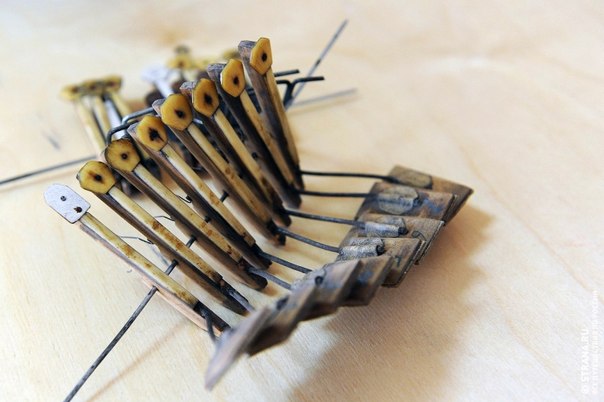

Оба грифа («ручки») – левый и правый – делаются из твёрдых пород древесины, чаще всего это груша или берёза. Это объясняется с одной стороны, достаточной прочностью грифа, с другой – хорошей «вязкостью» пород (страховкой от технологических сколов). Вдоль всего грифа проходит тонкое отверстие для спицы, на которую крепятся клавиши. В левом грифе таких отверстий два. Просверливались они тонкой проволокой.

На клавиши идёт древесина берёзы, бука, иногда дуба. Клавиши для правой руки мастера делают двух типов – прямоугольные и «круглой лопаточкой». Первые – гораздо шире по всей длине. Применяются на гармонях «без полутонов». Клавиши «лопаточкой» в полтора-два раза уже прямоугольных, поэтому их можно использовать для гармоней с полутонами, не увеличивая длину грифа, в этом случае между ними помещались прямоугольные полутоновые клавиши с деревянными или костяными накладками (чёрными, темно-коричневыми или даже белыми). Для обычной «шестипарки» без полутонов на правом грифе размещали 16 (иногда 15) клавиш. Если гармонь была с полутонами, на примерно таком же по высоте грифе умещали 18 белых и 12 черных (полутоновых) клавиш.

Мех («меха») «ломают» из картона при помощи линейки («вручную») или специального приспособления. «Меха» окончательно высыхают, выдерживаясь под нагрузкой несколько дней. Место приклейки гофров к рамкам прячут под слой дерматина или лидерина, иногда для укрепления и красоты ставили декоративные уголки. Усманские и воронежские мастера нередко украшали свои гармони широкими декоративными уголками с орнаментными розетками.

Планки крепятся на резонаторы при помощи маленьких загнутых гвоздиков и костного клея. На перегородки в резонаторах накладывался тонкий слой крахмального клейстера, чтобы обеспечить герметичность между планкой и каждой из камер. Рояльные гармони не восковали, а промазывали стыки вокруг планки костным клеем, чтобы она составляла с резонатором или городушками на деке «одно целое». Разобрать такую конструкцию непросто, клей соединяет детали намертво, при необходимости снятия резонаторов с деки портится и то, и другое.

Почему же в елецкой рояльной не используются съёмные резонаторы, как, например, в тульских кустарных гармонях? почему используются именно костный столярный клей? Почему не применялось воскование? Мастера говорят, что чем плотнее и прочнее будут прикреплены все голосовые детали, тем сильнее будет звук. Всё, что звучит, должно быть жёстким и монолитным.

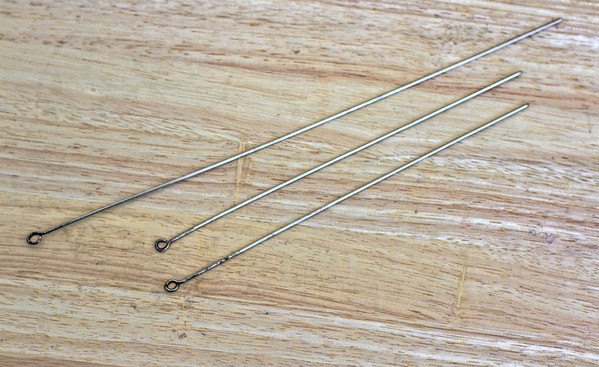

Вот и собраны основные узлы, подготовлены все части инструмента. Остается собрать, или, как говорили усманские мастера, «связать» гармонь. Для крепления клавиш на грифах используются спицы, стальные или латунные. Грифы к декам крепятся при помощи крупных шурупов. Собранные левый и правый полукорпусы присоединяются к мехам при помощи шпилек. Три резные декоративные сетки также прикрепляются при помощи шпилек, у которых верхняя часть сформирована в колечко, а нижняя часть (чаще всего!) вкручивается в корпус при помощи резьбы. Шпильки для сеток могут быть стальные, латунные и даже медные, в то время как шпильки для полукорпусов должны выдерживать значительную нагрузку, поэтому изготавливают исключительно из стали.

КОММЕНТАРИЙ К СЛАЙД-ШОУ:

Звучание каждой елецкой – очень индивидуально и неповторимо. И это зависит от множества конструктивных особенностей, к которым склонен мастер. Взять хотя бы планки. Традиционно считается, что цельная планка елецкой рояльной гармони собирается из латунной или медной рамки, латунных язычков и заклёпок. На деле же существует множество инструментов, планочная рамка которых изготовлена не только из меди или латуни, но и из стали или дюралюминия, а язычки (голоса) – из голосовой стали. Естественно, такие инструменты звучат по-особенному. Количество планок и расположение резонаторов («городушек») на правой и левой деке играет важное значение для придания инструменту силы звука и определённой тембровой окраски.

Для диатонической однорядной гармони максимальное количество планок в правой руке – четыре (максимум голосов – четыре). Смотрите слайд-шоу: «Изготовление елецкой гармони».

Приезд Геннадия Заволокина в Елец в 1986 г. стал ярким событием в культурной жизни города. Целью его приезда были съёмки телевизионной программы «Играй, гармонь!». Приезд Заволокина в г. Елец не был случайным, здесь ещё с 1982 г. существовал клуб гармонистов, объединявших любителей игры на елецкой рояльной гармони. Входили в этот клуб десятки гармонистов, игравших по воскресеньям на «матанях» в городском парке и участвовавших в ежегодных городских конкурсах «Играй, гармонь елецкая!». Руководителем этого клуба и бессменным организатором конкурсов является известный в городе музыкант, баянист, руководитель многих городских хоров Владимир Григорьевич Комаров. Желание показать на всю страну елецкую рояльную гармонь и елецких гармонистов-виртуозов побудило Владимира Григорьевича написать приглашение братьям Заволокиным. Владимир Григорьевич вспоминает:

Приезд Геннадия Заволокина в Елец в 1986 г. стал ярким событием в культурной жизни города. Целью его приезда были съёмки телевизионной программы «Играй, гармонь!». Приезд Заволокина в г. Елец не был случайным, здесь ещё с 1982 г. существовал клуб гармонистов, объединявших любителей игры на елецкой рояльной гармони. Входили в этот клуб десятки гармонистов, игравших по воскресеньям на «матанях» в городском парке и участвовавших в ежегодных городских конкурсах «Играй, гармонь елецкая!». Руководителем этого клуба и бессменным организатором конкурсов является известный в городе музыкант, баянист, руководитель многих городских хоров Владимир Григорьевич Комаров. Желание показать на всю страну елецкую рояльную гармонь и елецких гармонистов-виртуозов побудило Владимира Григорьевича написать приглашение братьям Заволокиным. Владимир Григорьевич вспоминает:О популярности передачи «Играй, гармонь!», снятой в Ельце и прошедшей третьей в цикле заволокинских передач, говорит тот факт, что её закупили несколько зарубежных телекомпаний, в том числе и США. Интерес к елецкой гармони вырос необычайно. Сразу вскоре после передачи с самых дальних краёв страны пошли письма. Писали с Дальнего Востока, Севера и Казахстана. И просьба была одна: купим елецкую гармонь за любые деньги, только пришлите, пожалуйста! В музыкальных отделах городских магазинов мгновенно были раскуплены все гармони. Попытались мы наладить выпуск елецкой рояльной на тульской баянной фабрике. Привезли наш образец, послушали лучшие изделия туляков: баяны и гармони. А потом елецкая заиграла, заголосила, и тамошние мастера отступились.

Осенью 2001 г. елецкие гармонисты с представителями Орловской и Тульской областей провели конкурс во Мценске. Из этого регионального конкурса впоследствии и вырос известный теперь на всю Россию конкурс-фестиваль «Играй, гармонь елецкая!». Тогда в его организации помог Яснополянский музей и его директор, праправнук великого писателя Владимир Ильич Толстой. Победителем стал елецкий гармонист Афанасий Иванович Матюхин. Самый известный и любимый всеми гармонист. Виртуознейший музыкант, обладавший природным юмором, знавший такое количество частушек, умевший выдать такие переливы и коленца на своей любимой рояльной гармошке, что публику и зрителей просто срывало с мест, и у сцены начинался перепляс, заводящий всех присутствующих. Каждое свое сольное выступление Афанасий Иванович умел мастерски перевести в веселый диалог со зрителями.

Осенью 2001 г. елецкие гармонисты с представителями Орловской и Тульской областей провели конкурс во Мценске. Из этого регионального конкурса впоследствии и вырос известный теперь на всю Россию конкурс-фестиваль «Играй, гармонь елецкая!». Тогда в его организации помог Яснополянский музей и его директор, праправнук великого писателя Владимир Ильич Толстой. Победителем стал елецкий гармонист Афанасий Иванович Матюхин. Самый известный и любимый всеми гармонист. Виртуознейший музыкант, обладавший природным юмором, знавший такое количество частушек, умевший выдать такие переливы и коленца на своей любимой рояльной гармошке, что публику и зрителей просто срывало с мест, и у сцены начинался перепляс, заводящий всех присутствующих. Каждое свое сольное выступление Афанасий Иванович умел мастерски перевести в веселый диалог со зрителями.Афанасий Иванович играть научился от отца-кузнеца. Освоил все виды гармоней – хромку, саратовскую, ливенскую, но особенно любил елецкую рояльную за ее неподражаемый звук и красоту звучания. Без перерыва мог играть 3 – 4 часа, как это неоднократно бывало на «елецкой матане» в городском парке г. Ельца. Сам о себе говорил, что некоторые рождаются в рубашке, а он – с гармошкой. Он так и умер с гармонью в руках – играл, пел, шутил – и всё…

«По сути, истоки, история российской гармони лежат здесь, в сердце России, – говорит Владимир Григорьевич. – Основных, исторических типов гармони три: это елецкая с её своеобразной формой и клавиатурой, которую ЮНЕСКО признает как прообраз аккордеона, ливенская, прославленная стихами Сергея Есенина, и тульская хромка, развившаяся в баян. Остальные: сибирская, саратовская, шуйская и другие – производные от них. Поэтому и возникла идея провести для начала региональный конкурс очень близких к Ельцу мест: Липецкая, Орловская и Тульская области, которые и представляют эти три гармони».

Владимир Григорьевич Комаров всю жизнь, по сути, вынашивал мечту о создании в г. Ельце мастерской по изготовлению и ремонту елецкой гармони. Ещё совсем недавно Владимиру Комарову думалось, что с мастерской придётся ещё подождать какое-то время. Несколько лет назад умер последний мастер, делавший елецкие рояльные, Егор Иванович Горбунов (на фото). А раньше – Сочетаев. Но остались их гармони, уникальная коллекция инструментов, которыми они работали. По сути – мастерская. Владимир Комаров пытался поднимать вопрос с городским руководством о музее елецкой гармони, которая, как и кружево елецкое, известны всему миру, а при нём можно было бы открыть мастерскую. Только пока думали, мастера ушли. Уже сам стал размышлять: а не взяться ли самому это дело организовать? Когда-то уже считалось, что гармонь умирает, да передачей «Играй, гармонь!» голос её подняли. Теперь, похоже, такое же время. Ведь если триста лет жила елецкая гармонь, выживёт и сейчас. А мастера новые найдутся! И ведь, действительно, – мастера нашлись...

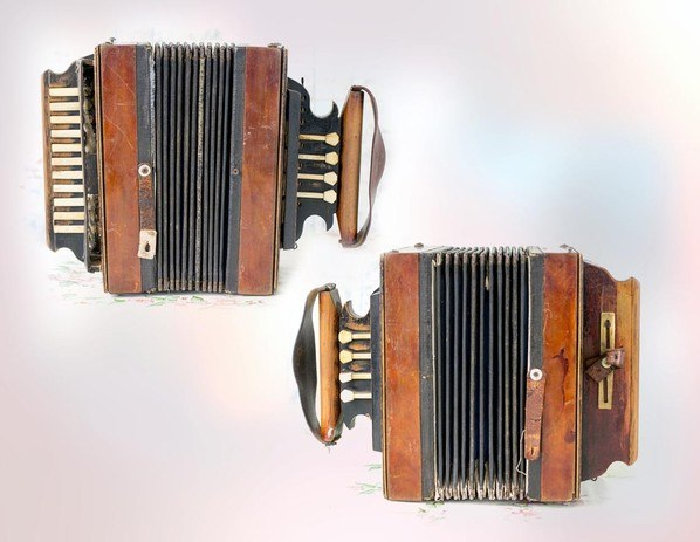

Высокий исполнительский уровень гармонистов-«рояльщиков», включенность гармоники в различные сферы традиционной культуры стимулировали качество гармонного промысла. Однако массовое производство, характерное для городской промышленности, не получило своего развития, несмотря на то что многие лучшие мастера, делавшие рояльные гармоники, жили именно в городах. Только в городе Ельце и его округе в начале ХХ века работало более 70 мастеров-кустарей, производивших рояльные гармони. Работы лучших мастеров начала ХХ века и сейчас находятся в активном бытовании.

Высокий исполнительский уровень гармонистов-«рояльщиков», включенность гармоники в различные сферы традиционной культуры стимулировали качество гармонного промысла. Однако массовое производство, характерное для городской промышленности, не получило своего развития, несмотря на то что многие лучшие мастера, делавшие рояльные гармоники, жили именно в городах. Только в городе Ельце и его округе в начале ХХ века работало более 70 мастеров-кустарей, производивших рояльные гармони. Работы лучших мастеров начала ХХ века и сейчас находятся в активном бытовании.Высокие темпы развития промысла, рост популярности инструмента в Липецкой и на севере Воронежской областей вызывали усиление конкуренции на гармонном рынке. В 1920-е годы братьями Иваном и Алексеем Черных в городе Ельце была открыта мастерская по производству рояльных гармоник «Красная гармонь». На ней одновременно трудилось до 60 человек. Мастерская была самым крупным артельным производством за все время существования гармонного промысла и работала около десяти лет. Спустя 90 лет, в 2013 году, в Елецком музее народных ремесел и промыслов состоялось открытие мастерской по изготовлению елецкой рояльной гармони, что послужит сохранению традиции изготовления уникального музыкального инструмента.

Его выделяет ряд конструктивных особенностей, которые в комплексе позволяют отличить рояльную гармонику от других разновидностей гармони. Основными признаками «роялки» являются два вертикальных выносных грифа и три клавишные клавиатуры, при этом на левом грифе клавиши располагаются с двух сторон: лицевой (клавиши басов) и тыльной (клавиши аккордов). При смене направления движения меха звуки на рояльной гармонике не изменяются. Управление мехом осуществляется с помощью кистевого ремня, закрепленного вдоль ребра грифа левой клавиатуры, и пальцевого ремня, зафиксированного на подвижной металлической планке с тыльной стороны правого грифа.

Рояльная гармоника представлена несколькими моделями, отличающимися друг от друга строем и количеством рядов клавиш (см. Приложение «Конструктивные модели елецкой рояльной гармоники»). В зависимости от строя и конструкции правой клавиатуры выделяются диатонические (однорядные) и хроматические (двухрядные и многорядные) гармоники. Двухрядные инструменты называют гармониками «с полутонами». В свою очередь каждая из перечисленных моделей имеет различные модификации. Гармонные мастера и народные музыканты определяют разновидности инструмента по числу «пар» (наименование баса и относящегося к нему аккорда на левом грифе инструмента): «шестипарка», «семипарка», «восьмипарка».

Матюхиных в г. Ельце знает каждый от мала до велика. Дед Константина – Афанасий Иванович Матюхин – был самым известным в губернии гармонистом. Играть научился от отца-кузнеца и намного превзошел его в мастерстве. Он освоил все виды гармоней и виртуозно играл на любой. Без Афанасия не обходился ни один праздник или концерт в городе. Говорят, когда Афоня играл частушки, зрителей срывало с мест, а ноги сами пускались в пляс.

Матюхиных в г. Ельце знает каждый от мала до велика. Дед Константина – Афанасий Иванович Матюхин – был самым известным в губернии гармонистом. Играть научился от отца-кузнеца и намного превзошел его в мастерстве. Он освоил все виды гармоней и виртуозно играл на любой. Без Афанасия не обходился ни один праздник или концерт в городе. Говорят, когда Афоня играл частушки, зрителей срывало с мест, а ноги сами пускались в пляс. Удивительное дело, ельчане и теперь говорят о Афанасии Ивановиче Матюхине в настоящем времени: играет, мол, он увлеченно, самозабвенно, выражая свою душу в причудливых музыкальных переливах. А ещё уверяют, знал он уникальный приём, который сам же называл «мой матюхинский перебор». Матюхин сливался с гармошкой в единое целое, дарил всем свой талант, ничего не оставляя «про запас», играл только ради самого счастья держать в руках елецкую гармошку.

Хорошему музыканту – хороший инструмент. Потому и несли Афанасию гармошки со всей округи. Кто-то отдавал свою, что-то приносили родственники умерших мастеров, мол, тебе нужнее будет. Потихоньку собиралась коллекция раритетов, которые Афанасий реставрировал, давая гармошкам вторую жизнь.

Семья Матюхиных оказалась на редкость талантливой. Внук Афанасия Илья играл на гармошке с детства, его брат Константин закончил музыкальную школу, а в 2011 г. Гнесинское училище по классу баян и вернулся в родной г. Елец, продолжать дело деда, которого не стало в 2007 г. Константин вместе с отцом Николаем и братом решили открыть в городе мастерскую по изготовлению и ремонту рояльных гармошек и возродить древнее ремесло.

– Мы с отцом, – говорит Константин Матюхин, – пришли в администрацию города, имея чёткий план и конкретные чертежи будущей мастерской. У нас, кстати, сохранились и инструменты деда. Наше предложение заинтересовало, и в 2013 г. город в Музее народных промыслов и ремёсел выделил пустующее помещение и миллион рублей – на ремонт и закупку оборудования.

Мы ведём разговор с Константином Матюхиным в одном из залов Музея народных ремёсел и промыслов. Здесь представлена гордость краеведов – экспозиция, посвящённая елецкой рояльной гармони и лучшему представителю народной культуры Афанасию Матюхину. Выставленные в ряд за спиной моего собеседника гармошки безмолвно внимают нашим словам, да смотрительница зала, оставшаяся «нести вахту», нет-нет, а тоже включится в разговор, вспоминая добрым словом «самого известного и любимого гармониста».

Мы ведём разговор с Константином Матюхиным в одном из залов Музея народных ремёсел и промыслов. Здесь представлена гордость краеведов – экспозиция, посвящённая елецкой рояльной гармони и лучшему представителю народной культуры Афанасию Матюхину. Выставленные в ряд за спиной моего собеседника гармошки безмолвно внимают нашим словам, да смотрительница зала, оставшаяся «нести вахту», нет-нет, а тоже включится в разговор, вспоминая добрым словом «самого известного и любимого гармониста».Сам Константин работает ещё и по своей основной специальности в детской музыкальной школе г. Ельца, учит детишек игре на баяне и гармошке. Для детей такой педагог – просто находка. Талантливый, молодой, увлечённый сам и малышей увлечь может. А ведь Матюхин не просто музыкант, он лауреат международных конкурсов. Удивительно, что после учёбы в Москве и выступлений в Европе, когда перед ним были открыты двери престижных музыкальных заведений, он вернулся в г. Елец и поступил в аспирантуру елецкого Университета имени Ивана Алексеевича Бунина.

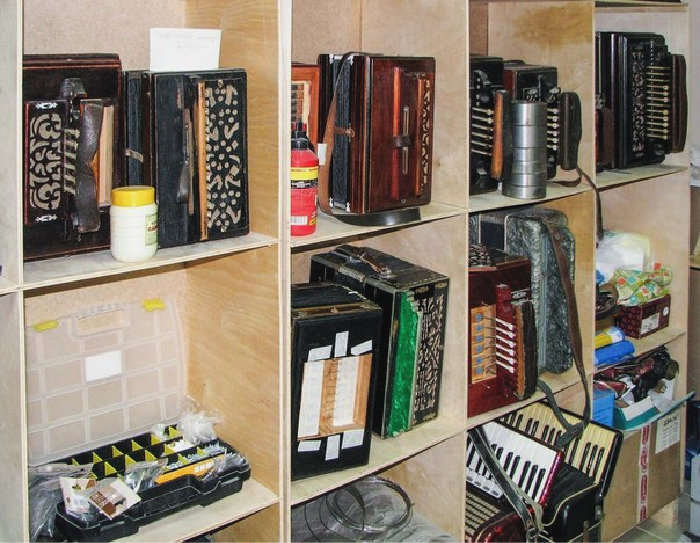

В 2013 г. в г. Ельце открылась мастерская по изготовлению и ремонту елецкой рояльной гармони. Возродить уникальное ремесло взялись потомки знаменитого гармониста Афанасия Матюхина, которым администрация города выделила помещение в городском Музее народных ремесёл и промыслов. Под экспозицию елецкой рояльной гармони в музее отвели самый большой зал. Инструменты здесь старинные, по большей мере уже нерабочие. Сюда их собрали как память об уникальном музыкальном инструменте – прародителе аккордеона. Своё место нашёл и станок, на котором последний мастер Семён Сочетаев изготавливал рояльную гармошку. Он хотел научить молодежь уходящему ремеслу, но не успел. Казалось, что секрет изготовления потерян, пока идеей не вдохновились сын и внуки знаменитого елецкого гармониста Афанасия Матюхина, а также организатор клуба елецких гармонистов Владимир Комаров.

В 2013 г. в г. Ельце открылась мастерская по изготовлению и ремонту елецкой рояльной гармони. Возродить уникальное ремесло взялись потомки знаменитого гармониста Афанасия Матюхина, которым администрация города выделила помещение в городском Музее народных ремесёл и промыслов. Под экспозицию елецкой рояльной гармони в музее отвели самый большой зал. Инструменты здесь старинные, по большей мере уже нерабочие. Сюда их собрали как память об уникальном музыкальном инструменте – прародителе аккордеона. Своё место нашёл и станок, на котором последний мастер Семён Сочетаев изготавливал рояльную гармошку. Он хотел научить молодежь уходящему ремеслу, но не успел. Казалось, что секрет изготовления потерян, пока идеей не вдохновились сын и внуки знаменитого елецкого гармониста Афанасия Матюхина, а также организатор клуба елецких гармонистов Владимир Комаров.Владимир Комаров, музыкант:

– Я рад за то, что гармонь теперь не пропадёт, что наш инструмент, который уникальный, на весь мир один, пошёл из Ельца и делается кустарным способом, он не уйдет в историю, и память о тех людях, которые делали этот инструмент, которые жили этим, она потихоньку будет восстанавливаться.

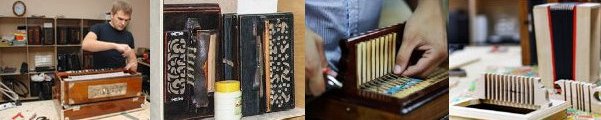

Под мастерскую по ремонту и изготовлению елецкой рояльной гармони в музее выделили три комнаты, почти 70 квадратных метров. После проведённого ремонта здесь разместились различные станки, оборудование и материалы, необходимые для того, чтобы реставрировать гармони старых мастеров и делать новые с особым звуковым разливом.

Сергей Панов, глава г. Ельца:

– Возвращать интерес к этому прекрасному инструменту, прототипу аккордеона, которым является елецкая рояльная гармонь, и, конечно, радовать те поколения, которые выросли, росли и сегодня продолжают любить эту гармонь, любить вот это народное творчество. Мы всячески будем этому содействовать.

Мастерская Матюхиных не только даёт вторую жизнь старым мастеровым инструментам. Здесь происходит рождение новых елецких роялок. Несколько инструментов уже изготовлено. Николай Афанасьевич показывает вырезанные, но еще не отфрезерованные под клавиши берёзовые грифы будущих гармоней, склеенные рамки... Конечно же, гармонь – это не только корпус, механика, мех, но и планки, голоса.

Сегодня мастерская выполняет ремонт любых язычковых музыкальных инструментов; точную настройку гармоней; настройку механики; реставрацию и восстановление гармоней любых мастеров (реставрацию корпуса, меха, грифа, клавиш); изготавливает новые елецкие рояльные гармони. Мастерская сможет изготовить и выслать почтой решётки для любых гармоней (из фанеры), деки, детали корпусов (из дерева) по размерам заказчика.

Адрес Мастерской Матюхиных: Липецкая область, г. Елец, ул. Ленина, 68.КОММЕНТАРИЙ К СЛАЙД-ШОУ:

Телефоны: 8 (915) 853-01-58 – Константин Матюхин; 8 (919) 250-03-99 – Николай Матюхин

Сайт: http://meletsroyal.jimdo.com/

Решение заниматься ремонтом и изготовлением гармоней возникло не вдруг. Прежде, чем появилась эта мастерская, был её прообраз в гараже Ильи. Сюда собирали инструменты, материалы для ремонта, здесь придумывали приспособления, позволяющие облегчить наиболее трудоёмкие ручные операции. И вот новое помещение в центре города. Первая комната – самая просторная. Она универсальна по своему функционалу. Это, скорее, сборочный цех. Здесь же, на стеллажах, дожидаются своей очереди гармони, на верстаках по периметру – удивительные приспособления (заслуга Николая Афанасьевича), ручной инструмент и все необходимые материалы для работы – дерево, кожа, металлы, пластик, различные виды клеев и красок, лаков и полировочных паст (плоды многочисленных поездок Константина на предприятия). В центре, на большом квадратном столе-верстаке происходит сборка и все остальные ручные операции, предваряющие её. Комната вторая – меньше. Она занята различными станками. Ни один станок не был куплен без одобрения Ильи, он подбирал необходимый станочный парк. Следующие два небольших помещения – «цех лако-красочных покрытий» и «сушильный цех». Без них – никуда! Плотно закрывающиеся двери, вытяжка, тепловая пушка... Смотрите слайд-шоу: «Мастерская Матюхиных».

Музей народных ремёсел и промыслов открылся 18 мая 2007 г. в здании, построенном Елецким купцом, последним владельцем табачной фабрики Александром Николаевичем Заусайловым. Основные направления музея: сохранение в городе находящихся на грани исчезновения ремёсел и промыслов, способствовать их развитию и возрождению, росту интереса к культуре и народному творчеству; создание еще одного объекта для проведения научной работы, организации туризма и массового отдыха.

Музей народных ремёсел и промыслов открылся 18 мая 2007 г. в здании, построенном Елецким купцом, последним владельцем табачной фабрики Александром Николаевичем Заусайловым. Основные направления музея: сохранение в городе находящихся на грани исчезновения ремёсел и промыслов, способствовать их развитию и возрождению, росту интереса к культуре и народному творчеству; создание еще одного объекта для проведения научной работы, организации туризма и массового отдыха. На протяжении веков город Елец славился своими умельцами, искусными ремесленниками, кружевным и гончарным промыслами, кожевенным и кузнечным делом, деревянным зодчеством и резьбой по дереву, ткачеством, удивительными рояльными гармошками.

Залы музея знакомят посетителей с кожевенным, кузнечным, гончарным, валяльным промыслами, Елецкой рояльной гармоникой, лозоплетением, резьбой по дереву, ткачеством, вышивкой, плетением лаптей.

В первом экспозиционном зале знакомит посетителей представлена изюминка г. Ельца – Елецкая рояльная гармоника, которая перешагнула вековой юбилей и вошла в каталог ЮНЕСКО как прообраз аккордеона. Посетитель познакомится с уникальными инструментами, мастерами, которые их создавали, елецкими гармонистами, услышит звучание «роялки».

«Будем прославлять нашу, Елецкую!» – говорил Афанасий Иванович Матюхин – самый известный гармонист и виртуознейший музыкант. Теперь в Музее ремёсел – целая экспозиция, посвящённая лучшему представителю народной культуры Афанасию Матюхину. Здесь же, в музее, расположилась и «Мастерская Матюхиных» по ремонту и изготовлению елецкой рояльной гармони. Мастерскую возглавляет внук Афанасия Ивановича Константин Матюхин. Экспозиция также знакомит с инициаторами возрождения елецкой рояльной гармоники и конкурсами, проводимыми в г. Ельце.

Большая заслуга в совершенствовании елецкой рояльной гармоники принадлежит талантливому елецкому мастеру Н.А. Черных, который в конце 1920-х гг. заведовал в г. Ельце музыкальной артелью. Инструменты делались чаще всего на заказ, иногда на продажу и пользовались большим спросом. В 1935 г. артель распалась, а И.А. Черных уехал в Москву, где работал на фабрике музыкальных инструментов.

Большая заслуга в совершенствовании елецкой рояльной гармоники принадлежит талантливому елецкому мастеру Н.А. Черных, который в конце 1920-х гг. заведовал в г. Ельце музыкальной артелью. Инструменты делались чаще всего на заказ, иногда на продажу и пользовались большим спросом. В 1935 г. артель распалась, а И.А. Черных уехал в Москву, где работал на фабрике музыкальных инструментов. С.Г. Сочетаев, ученик И.А. Черных, перенявший мастерство талантливого учителя, продолжил его дело. Семён Григорьевич заведовал мастерской по изготовлению гармоник. Со слов С.Г. Сочетаева, самая маленькая гармоника, изготовленная им, имела 16 клавиш правой руки, самая большая – 120 басов.

В Ельце известными мастерами по изготовлению гармоник были Д. Котелкин, А. Павлов, а также Г. Трофимов, В. Селезнёв, В. Рыбин, В. Якимов.

Это так важно, что истоки рояльной гармони лежат именно здесь, в г. Ельце. Здесь они и переживают своё возрождение. И делает это продолжатель народной династии музыкантов Константин Матюхин, убеждённый, что в прагматичном XXI в. у гармони есть своё особое место. Жизнь голосистой певуньи продолжится.

В Музее народных ремёсел и промыслов вам не только расскажут и покажут массу интересного о елецкой гармони, но и вы можете принять участие в мастер-классе игры на гармони.

В 2014 г. Елецкая гармошка 1923 г. работы Ивана Черных, отреставрированная Матюхиными, выступила на зимней Олимпиаде в Сочи, показав всему миру ещё одну сторону многоликой российской культуры. Так что г. Елец может гордиться своими земляками. Искусство Матюхина не ушло в историю и оно ценно, как и любой промысел.

Адрес Музея народных ремёсел и промыслов: 399770, Липецкая область, г. Елец, ул. Ленина, д. 68

Тел.: 8 (47467) 4-92-02

Сайт: www.remprom.eletsmuseum.ru

E-mail: museum_remesel@mail.ru

«Судьбы» – это небольшие видеоролики продолжительностью около 10 минут, в которых деревенские гармонисты рассказывают о своей жизни, вспоминают, как впервые познакомились, а потом и научились играть на «елецкой роялке», как через всю жизнь пронесли и сохранили любовь к этому уникальному инструменту.

Более подробно о том, как проходили встречи с местными жителями, можно узнать на страницах нашего сайта, в разделе «Фолклор/Деревенская гармонь».

Афанасий Иванович Матюхин (1929 – 2007 гг.) – елецкий гармонист, уроженец д. Озерки Становлянского района Липецкой области. Вошёл в «Золотую Десятку» в передаче Заволокина «Играй, гармонь любимая!». Афанасий Иванович вспоминает:

Афанасий Иванович Матюхин (1929 – 2007 гг.) – елецкий гармонист, уроженец д. Озерки Становлянского района Липецкой области. Вошёл в «Золотую Десятку» в передаче Заволокина «Играй, гармонь любимая!». Афанасий Иванович вспоминает: «Я у отца молотобойцем был, у школу ходил в пятый класс, а в пятом классе уже и лошадей ковал и подковы делал, вишь, кулак какой разработался… С 14 лет пошёл по гулюшкам. Играл, ни одной папироски не искурил, вообще, не начинал даже. На флоте отслужил пять с лишним лет. На любых гармошках играю. Никогда не копирую никого. Всегда за мной очередь на свадьбу стояла. Никому поесть не давал, а тогда питания не хватало, понимаешь…».

Имея тонкое музыкальное чутье, образно и метко говорил Афанасий Иванович о характере звучания разных рояльных гармошек:

«Есть музыкальная гармошка, а есть крикуха. Она кричить, она звонкая, хорошая гармонь, но у нее нет жалости... Есть музыкальные, эластичные. Берешь – она плачет. А эта – рьяная, уличная гармонь, такая, когда из одной деревни до другой слышно: вон, Афанасий Иванович идёт, ревёт! Та гармонь – мелодичная, она далеко не звучит, она звучит здесь, около сердца всегда. А гармонь-крикуха прям к чужим отправляется...»

После такого рода суждений Афанасий Иванович всегда играл. Увлечённо, самозабвенно, сливаясь со своей гармошкой в единое целое. Казалось, что он создан для гармошки, а она – для него. Гармонь нужна ему как воздух, как хлеб. Через неё он выражал себя и свою душу. Его не надо было просить поиграть, наоборот, его невозможно было остановить. Осознавая силу своего таланта, Матюхин старался всё отдать слушателям, ничего не оставляя про запас. Он как бы выплескивал свой искрометный талант наружу.

В игре любого выдающегося музыканта невозможно провести грань между эмоциональным зарядом и техникой исполнения. Здесь всё едино. Эту мысль наглядно иллюстрируют слова А.И. Матюхина:

«Приду на базар, возьму любую гармонь, а у мине её из рук рвут. Во, хороша гармонь!»

«Дедушка у меня был гармонистом, объезжал много сёл и ходил по свадьбам. Великолепной певуньей была бабушка. Знала много частушек, исполняла елецкую, по тем временам её редко кто пел: «Как на пляже на косе, на реке Сосне...»

Анатолия Королькова уже с пятого класса стали приглашать играть на крестины, на свадьбы. Боялся на следующее утро понедельника приходить школу. На линейке могли сказать: Анатолий играл на свадьбе, уроки опять не сделал. Это всегда было строго, и юный гармонист очень опасался…

Отец Королькова пришёл с войны в 1943 г. Ампутированы обе ноги, нижние конечности рук без пальцев. Мать всю жизнь ухаживала за отцом. Сам не мог ничего делать. Ложку, правда, держал. Хотя пальцев не было, но сделали прорезы для держания ложки. Но больше его огорчало, что не может, как прежде, играть на гармони. Отец ставил гармошечку на колени, прижимал её бородой, чтобы никуда не упала. На гулянках, на вечеринках, в то время они часто были, отец немного мог поиграть страдания, матаню, чтобы повеселить русские наши души.

В 1959 г. Анатолий поступил в музыкальную школу в г. Липецке. В 1960 г. в Липецкое музыкальное училище. А уже через год работал баянистом в знаменитом хоре «Трудовые резервы», руководил им заслуженный деятель искусств Андрей Петрович Нестюков.

Анатолий Иванович задумался:

«Как я сам играю? У меня больше импровизации. Конечно, я не говорю, что это моё: от кого-то слышал, что-то взял, и вот всё вместе собрал, соединил – так и играю… Гармошка для меня – это радость. Гармошка, как женщина, обладает красивым тембром. Вот на одной гармошке играешь – хорошая, великолепная, но какая-то холодная, отстранённая. А возьмешь в руки гармошку от другого мастера – так с неё расставаться не хочется. Ведь у одной гармошки тембр высокий, у другой – грубый. Если нашёл свою гармошку, то прилипаешь к ней, как к женщине с приятным говором, и будешь слушать, слушать, как она говорит. Я рад, что связал всю свою жизнь с этой моей гармошкой и никогда с ней не расстанусь. Всегда, когда выступаю на фестивалях, смотрах, то, прежде чем сесть играть, вытираю её, целую уголки. Может, у некоторых моя старенькая гармошечка вызывает улыбку, но мне всегда приятно за неё браться и садиться играть».

«В некоторых селах Липецкой области ещё проходят, слава Богу, свадьбы под гармонь, саму гармонь часто заказывают. У нас ещё жива традиция по сравнению с другими областями, где я часто бываю, – там вообще гиблое дело с гармонью. А в Липецкой области есть и молодые гармонисты, что отрадно душе. Есть много молодых гармонистов в г. Ельце. Тем более, что Елец – родина гармони. Есть целый класс рояльной гармони у Анатолия Ивановича Королькова, огромное ему спасибо за это. Есть ученики и у меня, и это очень приятно: гармонь останется и после нас и никто о ней не забудет».

Александр Яковлевич так вспоминал своё первое знакомство с елецкой рояльной гармонью:

«Играл я самоучкой. Брат играл, отец играл. Помню наигрыши брата. По его игре я и играю. В деревне у нас гармонистов было много, хорошо играли. Идут по улице ребята другой деревни, играют, к девчатам идут, на нашу деревню. А вечером я стою на зорьке и слушаю; наш гармонист рояльной гармошкой елецкой, как даст, как растянёт! у меня аж сердце замирает. А думка одна: когда же я вырасту побольше и так же, как и он, заиграю».

Но в 1941 г. в Тербуны пришли немцы, хозяйство Газукиных было полное, сытое: немцы корову забрали, овец, поросят. Забрали всю семью и погнали в в свой тыл. В Касторную пригнали. Там был организован концентрационный лагерь: бараки, колючая проволока. Мать на работе отморозила ноги, инвалидкой стала. Когда немцев отогнали, 12 летний мальчик вез её до дома 70 километров. На тележке вместе с тёткой. По дороге побирались по деревням, Саша попрошайничал: хлеба, картохи… Потом – работа в колхозе, были одни одинокие женщины, у многих мужья погибли на фронте, землю пахали на быках и волах.

В 1949 г. Александр закончил курсы шофёров, но попал во флот, где и прослужил пять лет на краснознамённом линкоре «Севастополь», личного состава было полторы тысячи. После армии всю жизнь шоферил: на «газонах», «зилах», работал в карьере, развозил молоко.

Тут Александр Яковлевич улыбнулся:

«В Обкоме профсоюзов на доске почёта стоял, как отличный работник. И после пенсии работал, меня и сейчас почитают как человека…»

Газукин всю жизнь не расставался с гармонью. С гармонью ездил и в машинах. Друзья всегда просили: «Сашка, ты гармонь не забывай, нам с ней работать легче и веселее». Сейчас Александр Яковлевич играет на елецкой рояльной гармони мастера Александра Зыбина, ей уже больше 20 лет.

Гармонь его свела и с будущей женой, Валентиной. Тогда, после войны, гармонь, пожалуй, была единственной отрадой. В деревне часто проводились вечера, колбасы ещё не было, парили муку со свеклой – и веселились. Рядом с домом Александра был луг, по-деревенски – «выгон». Только он растянет гармонь, как тут же прибегают девчата. С Набоково, Васильевки, Лобаново. Кричат: «Сашка играет! Побежали!».

Александр Яковлевич заулыбался:

«Смотрю с Васильевки бегут, моя Валентина бежит, у неё голосок такой рассыпучий, идут весело, на гармонь мою. Так и познакомился с будущей женой. Влюбился в её пляску, как сейчас помню. Красавица».

Голос подаёт пожилая женщина, с мягкими, спокойными чертами лица, она и есть та самая Валентина. Всю жизнь прошла вместе с Александром, с его песнями, с его гармонью:

«Саша таким гармонистом был, только услышим, как играть начинает, так сразу все девчата к нему бегут. Бежим по родной деревне, а я жила в соседней, через мостик, и аж сердце вздрагивает…»

Валентина вздыхает: «Всё уже прошло…»

Ничего не прошло. Осталась память, остались добрые дела. Мы листаем фотоальбом семьи Газукиных. Пожелтевшие за десятки лет фотографии родителей: твердые, спокойные лица, открытые, ясные глаза. А вот и сам Александр: чёрные брови вразлёт, шапка тёмных волос, высокий лоб, и, кажется, вот он сейчас озорно улыбнётся, растянет гармошку. Вот его друзья, здесь он возле своей машины с Валентиной, а это они в Ессентуках, а здесь на отдыхе у моря. А это фотография его «ГАЗ 53», молоковоза: Саша бережно обнимает жену.

Газукины честно, с достоинством прошли по полю своей жизни: с песней и любовью. Людям рядом с ними было хорошо.

Здесь бережно хранят все прошлые традиции. Например, на Троицу, как это было всегда, плетут венки из берёзы: по поверьям, берёза все хвори забирает. В этот день по старинной традиции жители села создают рисунки из разноцветного песка, который собирают накануне Троицы. Гости праздника смогут не только насладиться многообразием песочных узоров, но и поучаствовать в их создании на мастер-классе «Узорочье родного села. Как дерево не может жить без корней, так и человек не может жить и двигаться вперёд без прошлого.

Как нельзя кстати, тут же в селе зазвучали переливы гармони. Перед сельским домом бабушки, А.Д. Селезнёва, Н.И. Селезнёва, М.П. Кузнецова, М.И. Полякова, пустились в пляс, подпевая слова из песни под гармонь Василия Селезнёва. Он сейчас, к сожалению, остался единственным гармонистом на селе:

«То в клубе нашем побываю, то на улицу выйду, то в Доброе зовут, а тут в Липецк приглашают, в Москву…»

Василий Яковлевич помнит, как в его детстве вся улица собиралась с гармонью, бывало, до 4– 5 утра пели, плясали. А в понедельник нужно идти в школу, а идти не хочется, отец тогда прогонял, иди… В то время на селе гармонь была центром притяжение всей жизни, сердцем села. Селезнёв помнит, как на селе говорили:

«К этому девчата придут, он гармошку купил, а к вам не пойдут…»

Между тем, бабушки продолжали кружиться возле баяниста, напевая озорные частушки. Но вот закончилась игра, бабушки и Василий Яковлевич уходят с улицы, ещё звучит в его руках гармонь, но всё тише и тише. Верится, что все же её игра не остановится, продолжится. И в селе Волчьем, как и по всей Липецкой области, гармонь никогда не смолкнет. Николай Рубцов писал:

«С каждой избою и тучею, с громом, готовым упасть, чувствую самую жгучую, самую смертную связь». Так же и с нашей гармонью.

Евсеев Александр Алексевич, 85 лет. Один из последних жителей деревни 1-е Машенино Краснинского района Липецкой области. Александр Алексеевич берёт в руки елецкую рояльную. Гармонь отремонтирована в елецкой мастерской Матюхиных. Привычно растягивает меха, из деревянного устройства начинает звучать тонкая, душевная мелодия, и тебе уже хочется улыбнуться, сердце начинает ровнее и веселее биться:

Евсеев Александр Алексевич, 85 лет. Один из последних жителей деревни 1-е Машенино Краснинского района Липецкой области. Александр Алексеевич берёт в руки елецкую рояльную. Гармонь отремонтирована в елецкой мастерской Матюхиных. Привычно растягивает меха, из деревянного устройства начинает звучать тонкая, душевная мелодия, и тебе уже хочется улыбнуться, сердце начинает ровнее и веселее биться:«Я начал играть ещё мальчишкой, у меня все старшие братья играли, я у них потихоньку гармошку воровал. Выжидал, пока они уйдут – и сразу тырил, очень большая охота была играть, понимаешь…»

… Александр Алексеевич, перебирая пальцами клавиатуру гармони, смотрит куда-то в даль, чувствуется, что его сейчас с нами нет…

Деревня Евсеева Машенино упоминалась ещё в документах 1620 г.,

как «деревня Машенино на Алявском колодезе, под Гущиным лесом».

Жизнь здесь бурлила веками. Теперь деревню распродают, как чеховский «Вишнёвый сад», на участки под дачи, коттеджи. Ещё несколько десятков лет назад деревня Машенино работала и плясала, выращивала хлеб и справляла свадьбы и крестины. Посредине деревни виднеется заросший бугор, с него на всю деревню и окрестности летела тёплая и радостная волна песен и плясок под елецкую рояльную. Приходили гулёвские ребята и девчата. Шли с села Хрущёво, Бредихино. Теперь – и там, и здесь – тишина.

Старик останавливает звучание гармони, взор возвращается сюда, к нам:

«Вот так жизнь проскочила, пролетела, милые мои…»

Говорят, деревня жива, пока в ней есть хоть один праведник. Если по-нашему, то деревня Машенино жива, пока в ней есть хоть один гармонист.

Павел Иванович с женой встречают нас на террасе нарядного дома с синими наличниками:

«Приглашаем чайку попить и поглядеть, как гармонист живёт. Последний гармонист на всё село…»

Арзамасцев садится на диван под ковёр с оленями. Бережно берёт в руки гармонь.

«Отцову гармонь я, конечно, не сохранил. Как-то гулял на свадьбе и старенький дедок говорит: «Попробуй мою гармонь, у меня полиартрит, пальцы плохо работают». Стал играть. Сразу женщины набежали, в пляс пустились. Понравилась мне гармонь. «Дядя Миша, продай!». А тут женщины заголосили: «Дядя Миша, не продавай!». Старик ответил: «Нет, продам, с гармонью хорошо управляется и по свадьбам ходит».

Павел Иванович играл на этой гармони и в снег, и в дождь – так мехи и порвались. Продал гармонь. Играл потом на разных – хорошие, дорогие, а всё не то. Душу щемило, мучился, точно оторвал от себя что-то. Пришёл обратно к тому мужику, тот отдал гармонь за 15 тысяч рублей. Потом Арзамасцев узнал, что это его гармонь знаменитого мастера Соломенцева: штучная, как сейчас скажут «эксклюзивная».

Тут Павел Иванович растянул гармонь, полилась песня: « А это – плясовая». Только что все сидели спокойно, как вдруг ноги сами стали отбивать такт вслед разухабистой песни.

Гармонь в сёлах всегда была не только музыкальным инструментом. Гармонь включала в себя всё: дружбу, любовь, первые свидания, свадьбы, крестины, была источником и безрассудной смелости в молодые годы. Павел часто по снегу переходил Дон, весной прыгал по льдинам на тот берег, летом – на лодке. На том берегу его ждали: «Пашка пришёл! С гармонью!».

В тамошнем клубе полов не было – мокрым веником прибивали пыль. Зимой стены в клубе были морозные, зябкие, в инее, как ёлка на улице – холода никто не замечал: танцевали и плясали под Пашкину гармошку.

Павел Иванович вновь пробежался пальцами по клавиатуре гармони:

«Это песня о ней. Не обнял её, не поцеловал и домой пошёл грустный, а она его и не пожалела. Песня так и называется: «длинные страдания «к ней», «от неё».

Через несколько минут, отыграв «длинные страдания», гармонист на мгновение замолчал:

«А это уже наши страдания, короткие, отскочные…»

«Короткие страдания» многое значат для Павла Ивановича. Долгое время дружил с гармонистом Виктором Алексеевичем Щетининым. На селе ещё помнят, да и не только на селе, как непревзойдённо вдвоём играли матаню, елецкую короткую, «семёновку». А плясовая в их исполнении? Некоторые хозяйки боялись их даже в дом пускать: люди так пускались в пляс, что полы могли сломать. Щетинин часто приходил к нему домой, точно чувствуя, что у друга сейчас на душе тягостно: «Давай, Пал Иванович, сыграем!». И всё забывалось, что было – невзгоды, боли, тревоги, на сердце оставалась только радость. Но Виктора Алексеевича Щетинина не стало. Арзамасцев вздыхает: «Теперь я один гармонист в Отскочном». И Павел Иванович, смахнув грусть с лица, говорит:

«Ну что, «цыганочку» вам сыграть?».

На юге России наигрыши на елецкой рояльной гармонике в настоящее время занимают центральное место в системе жанров местной музыкальной культуры и передаются традиционными способами. По степени владения инструментом в традиции выделяются два стиля игры – простая игра и игра с переборами. Простая игра показательна в отношении сохранения особенностей старинной игры – «как раньше играли». Игра с переборами свойственна гармонистам-виртуозам, использующим различные приемы варьирования при исполнении традиционных наигрышей. Конструкция инструмента обусловливает приемы игры на нем, которые определяют как индивидуальный исполнительский стиль отдельного гармониста, так и стиль конкретной локальный традиции.

На юге России наигрыши на елецкой рояльной гармонике в настоящее время занимают центральное место в системе жанров местной музыкальной культуры и передаются традиционными способами. По степени владения инструментом в традиции выделяются два стиля игры – простая игра и игра с переборами. Простая игра показательна в отношении сохранения особенностей старинной игры – «как раньше играли». Игра с переборами свойственна гармонистам-виртуозам, использующим различные приемы варьирования при исполнении традиционных наигрышей. Конструкция инструмента обусловливает приемы игры на нем, которые определяют как индивидуальный исполнительский стиль отдельного гармониста, так и стиль конкретной локальный традиции.Традиции игры на елецкой рояльной гармонике бытуют на территории Липецкой области (Измалковский, Красненский, Лебедянский, Елецкий, Задонский, Липецкий, Тербунский, Грязинский, Хлевенский, Усманский, частично Добровский, Долгоруковский, Добринский районы), а также в северных районах Воронежской области (Нижнедевицкий, Семилукский, Рамонский, Верхнехавский, Новоусманский). Такие данные были получены в результате экспедиционной работы преподавателей и студентов-этномузыкологов Воронежской государственной академии искусств (1994–2009 гг.) под руководством Г.Я. Сысоевой и Санкт-Петербургской государственной консерватории (2009–2013 гг.) под руководством Г.В. Лобковой.

Данная разновидность гармоники имеет несколько наименований. Наиболее распространенное, бытующее на всей территории и относящееся ко всем конструктивным моделям инструмента название – рояльная гармоника или роялка. В окрестностях города Ельца инструмент именуется елецкой гармонью. Встречается и название русская гармонь. Конструктивные модели рояльной гармоники носители традиции определяют, включая в название все характеристики инструмента, например: рояльная шестипарка с полутонами.

Началась история с того, что мой приятель из села Ериловка Елецкого района Игорь Дедяев увидал выброшенную кем-то старую рояльную гармонь, и, не в силах пройти мимо такой необычной находки, забрал её себе. Не зная, что дальше делать с роялкой, он приволок её мне. Состояние гармони было плачевным, но хоть и расcтроеная, она звучала «по-особому, на старинный лад», как говорили сведущие в этом деле люди. С лёгкой хрипотцой, присущей звучанию елецкой роялки. После обследования гармони оказалось, что она изготовлена черкасским мастером Карасёвым (по двору их семью называли «Папиловы»), а прежним владельцем роялки был житель этого же села Николай, по двору его называли «Маслов».

Началась история с того, что мой приятель из села Ериловка Елецкого района Игорь Дедяев увидал выброшенную кем-то старую рояльную гармонь, и, не в силах пройти мимо такой необычной находки, забрал её себе. Не зная, что дальше делать с роялкой, он приволок её мне. Состояние гармони было плачевным, но хоть и расcтроеная, она звучала «по-особому, на старинный лад», как говорили сведущие в этом деле люди. С лёгкой хрипотцой, присущей звучанию елецкой роялки. После обследования гармони оказалось, что она изготовлена черкасским мастером Карасёвым (по двору их семью называли «Папиловы»), а прежним владельцем роялки был житель этого же села Николай, по двору его называли «Маслов».Гармонь эту мне Игорь отдал, и с этого подарка я повторно взялся за гармонь. Не то, чтоб стал гармонистом, а просто начал играть для себя и для души. А тогда мне очень уж захотелось иметь рояльную гармонь, на которой играли мои предки. После осмотра я осознал, что гармонь вроде бы с виду простой инструмент, а в действительности с починкой дело обстояло гораздо сложнее, чем я предполагал. Без специальных знаний и умений мне не удастся её отремонтировать самому. Раньше-то в селе были замечательные мастера, изготавливающие гармони, а к этому времени уже никого не осталось.

Я обратился за помощью к своему дяде, проживающему в Ельце, – Вениамину Ивановичу Швырёву. Мол, помоги найти мастера для ремонта гармони. Он, недолго думая, сказал: «Есть такой! Живёт в Ельце, в районе завода «Эльта». Мастером оказался Александр Тихонович Гришин. Это был известный и уважаемый в городе человек, хороший гармонный мастер и фронтовик, прошедший Великую Отечественную… Я принёс ему гармонь. Он осмотрел её и определил: «Черкасский строй, мастер Папилов или Савин. Ну что ж, я попробую отремонтировать, но больно уж она старая!» Оставив у него гармонь, я уехал.

Через пару недель я вновь посетил его. Пришёл и увидел, что гармонь моя вся разобрана и разложена по деталям. Первый вопрос был адресован мне: «Володя, а ты что, интересуешься гармонями?» – «Да», – ответил я. «Ну если интересуешься, могу предложить тебе хорошую гармонь!» И достал из-под стола роялку. Увидев её, я загорелся: «Сколько бы она ни стоила, я возьму!», уж больно вид её запал мне в душу. Красавица! Ну а когда Гришин заиграл на ней, моему восторгу не было предела. Я спросил Александра Тихоновича, сколько денег он хочет за свой инструмент. «Шесть тысяч рублёв», – последовал ответ. – «А что касаемо ремонта гармони, я тебе так скажу: легче новую сделать, чем эту отремонтировать! Уж больно она старая!». Вот так я познакомился с гармонным мастером Александром Тихоновичем Гришиным. После этого мы ещё встречались с ним не раз.

Забрав свою старую гармонь, я привёз её в родительский дом в Ериловку. Зашел к нам в гости Иван Иванович Бутов, глава администрации местного поселения. Увидав гармонь, спросил: «Твоя?» – «Да», – «Володь, а чья она?» – «Маслова!» – «Маслова? О, это знаменитая гармонь! Сколько радости людям принесла! Сколько на ней свадеб сыграно. Сколько молодых она сделала счастливыми!»… Мы стали вспоминать своё детство, юность, различные случаи и истории, наших земляков…

Прощаясь, я попросил Ивана Ивановича, чтобы он передал эту роялку в местный краеведческий музей «Берегиня» села Черкассы. Там она и находится сейчас (легендарная гармонь на фото). Ведь эта старая рояльная гармонь – тоже частичка истории моего родного села, моей малой Родины

В славном селе Ериловка Елецкого района мне посчастливилось застать знаменитых мастеров рояльной гармони Самойловых (а по двору «Гречкиных»). А именно последнего из мастеров – Василия Николаевича, 1895 г. рождения. Он был ровесником моего деда, Евсеева Филиппа Тимофеевича, и воевали они вместе в первую мировую, и жили по соседству. После окончания мною средней школы в с. Талица в 1977 г., мама решила обновить мой гардероб – повезла меня в Москву. Приехав в белокаменную, мы остановились у дяди, который проживал неподалёку от Павелецкого вокзала. В один из вечеров выносил мусор. Подхожу к контейнеру, а сверху груды мусора лежит небольшая рояльная гармонь с порванным мехом. Я её взял и принёс в квартиру, чтобы показать родным. Дядя взял гармонь в руки, посмотрел на неё и сказал: «Гармонь с наших краёв...», затем бережно упаковал её в мешок и отдал мне. Моей радости не было предела, ведь у меня будет своя гармонь! До этого я уже умел немного играть. Учил меня мой дед, Швырёв Иван Фёдорович. Да и баян я осваивал по полной программе. По приезде домой похвалился своей находкой отцу. Он аккуратно развязал мешок, достал рояльную гармонь, взял пассатижи, вытащил штыри соединения рамки с корпусом и осмотрел внутреннюю поверхность. Гармонь оказалась помеченной. Внутри стояли два штампа, на которых было написано «Гармонный мастеръ Самойловъ Николай Егоровичъ, с. Ериловка, Елец. уездъ, Орл. губ.». Вот как! Я привёз из Москвы гармонь, сделанную мастером из нашего села! Отец велел мне сходить за Анатолием Васильевичем Самойловым, внуком этого гармонного мастера. Я сбегал и попросил его прийти к нам. Через некоторое время пришёл Анатолий Васильевич. Взял в руки гармонь, осмотрел со всех сторон и сказал: «Да, умели делать... «, а затем ещё он сказал: «Почему же мои предки начали делать гармони? Не знаю, ведь никто другой из нашего села не занимался этим, только Самойловы»... До конца своих дней он, наверное, не смог не разгадать этой тайны. Ведь на его отце, Самойлове Василии Николаевиче, закончилась династия мастеров рояльных гармоней «Гречкиных». Вспоминаю, что в детстве я видел у них в доме физгармонь, на которой меха приводились в движение с помощью ног. А на долгую память двум сыновьям и дочери Василий Николаевич сделал по рояльной гармони, которые хранятся теперь у их родственников. Ну а эта гармонь мастера Самойлова Николая Егоровича, сделанная в 1895 году «В честь рождения сына Василия Николаевича», с разрешения внука Анатолия Васильевича, осталась жить у меня. Её после отремонтировал мастер Соломенцев Григорий Михайлович из города Ельца. Как он тогда сказал, что его работа «будет стоить четыре червонца». Это был 1978 г. В настоящее время гармонь занимает достойное место в моей коллекции, ведь с неё она и началась. Вот такая короткая история из моей жизни, связанная с Елецкой рояльной гармонью.

В славном селе Ериловка Елецкого района мне посчастливилось застать знаменитых мастеров рояльной гармони Самойловых (а по двору «Гречкиных»). А именно последнего из мастеров – Василия Николаевича, 1895 г. рождения. Он был ровесником моего деда, Евсеева Филиппа Тимофеевича, и воевали они вместе в первую мировую, и жили по соседству. После окончания мною средней школы в с. Талица в 1977 г., мама решила обновить мой гардероб – повезла меня в Москву. Приехав в белокаменную, мы остановились у дяди, который проживал неподалёку от Павелецкого вокзала. В один из вечеров выносил мусор. Подхожу к контейнеру, а сверху груды мусора лежит небольшая рояльная гармонь с порванным мехом. Я её взял и принёс в квартиру, чтобы показать родным. Дядя взял гармонь в руки, посмотрел на неё и сказал: «Гармонь с наших краёв...», затем бережно упаковал её в мешок и отдал мне. Моей радости не было предела, ведь у меня будет своя гармонь! До этого я уже умел немного играть. Учил меня мой дед, Швырёв Иван Фёдорович. Да и баян я осваивал по полной программе. По приезде домой похвалился своей находкой отцу. Он аккуратно развязал мешок, достал рояльную гармонь, взял пассатижи, вытащил штыри соединения рамки с корпусом и осмотрел внутреннюю поверхность. Гармонь оказалась помеченной. Внутри стояли два штампа, на которых было написано «Гармонный мастеръ Самойловъ Николай Егоровичъ, с. Ериловка, Елец. уездъ, Орл. губ.». Вот как! Я привёз из Москвы гармонь, сделанную мастером из нашего села! Отец велел мне сходить за Анатолием Васильевичем Самойловым, внуком этого гармонного мастера. Я сбегал и попросил его прийти к нам. Через некоторое время пришёл Анатолий Васильевич. Взял в руки гармонь, осмотрел со всех сторон и сказал: «Да, умели делать... «, а затем ещё он сказал: «Почему же мои предки начали делать гармони? Не знаю, ведь никто другой из нашего села не занимался этим, только Самойловы»... До конца своих дней он, наверное, не смог не разгадать этой тайны. Ведь на его отце, Самойлове Василии Николаевиче, закончилась династия мастеров рояльных гармоней «Гречкиных». Вспоминаю, что в детстве я видел у них в доме физгармонь, на которой меха приводились в движение с помощью ног. А на долгую память двум сыновьям и дочери Василий Николаевич сделал по рояльной гармони, которые хранятся теперь у их родственников. Ну а эта гармонь мастера Самойлова Николая Егоровича, сделанная в 1895 году «В честь рождения сына Василия Николаевича», с разрешения внука Анатолия Васильевича, осталась жить у меня. Её после отремонтировал мастер Соломенцев Григорий Михайлович из города Ельца. Как он тогда сказал, что его работа «будет стоить четыре червонца». Это был 1978 г. В настоящее время гармонь занимает достойное место в моей коллекции, ведь с неё она и началась. Вот такая короткая история из моей жизни, связанная с Елецкой рояльной гармонью.  Мой Прадед, Карасёв Пётр Карпович, родился в 1919 г. в д. Кудияровка Измалковского района. Как-то раз, когда прадедушке было 12 лет, его отец Карп взял его с собой на какую-то деревенскую гулянку. Там был гармонист. Он играл на рояльной гармони. Прадедушка попросил у гармониста гармошку, что-то подобрал на ней, и у него стало получаться. Услышав это, Карп сказал: «Сынок, куплю тебе гармонь». Продал отец корову и купил сыну рояльную гармонь. А в семье у Карпа было шестеро детей.

Мой Прадед, Карасёв Пётр Карпович, родился в 1919 г. в д. Кудияровка Измалковского района. Как-то раз, когда прадедушке было 12 лет, его отец Карп взял его с собой на какую-то деревенскую гулянку. Там был гармонист. Он играл на рояльной гармони. Прадедушка попросил у гармониста гармошку, что-то подобрал на ней, и у него стало получаться. Услышав это, Карп сказал: «Сынок, куплю тебе гармонь». Продал отец корову и купил сыну рояльную гармонь. А в семье у Карпа было шестеро детей. И вот на этой гармошке играл мой прадед до самой войны. В 1939 г. с ней же ушел на финскую войну. Эта гармонь сейчас находится в Елецком музее ремесёл.

А где-то в 50-е гг. прадедушка услышал, что в соседней деревне продается гармонь. Поехали туда на бричке; сторговались, ударили по рукам. Забрал прадед гармонь, сел на бричку и стал играть. Бывший хозяин этой гармони услышал, как она звучит в руках хорошего гармониста, заплакал и говорит: «Петр, продай мне ее, я тебе доплачу». Но прадед, конечно же её не продал и играл на ней на всех деревенских свадьбах, проводах в армию и других торжествах и не расставался с гармонью до конца жизни.

Теперь на этой гармони играю я.

С детства я каждый год бываю в Липецкой области. Мой дед, живший здесь,

играл на гармони. Где-то в середине 1990-х гг., просматривая передачу

«Играй гармонь» Г. Заволокина, я вдруг понял, что гармони бывают разные.

И вот однажды, когда дед играл, я спросил: «Дед, а у тебя какая

гармонь?». Он ответил, что елецкая.

С детства я каждый год бываю в Липецкой области. Мой дед, живший здесь,

играл на гармони. Где-то в середине 1990-х гг., просматривая передачу

«Играй гармонь» Г. Заволокина, я вдруг понял, что гармони бывают разные.

И вот однажды, когда дед играл, я спросил: «Дед, а у тебя какая

гармонь?». Он ответил, что елецкая. Кроме деда на елецкой рояльной и других гармонях играли многие родственники и знакомые. Благодаря их влиянию, на мой взгляд, для меня и моего двоюродного брата из Задонского района послушать гармонь тогда было так же естественно и нормально, как и группу «Руки вверх!».

Следующим для меня открытием стало то, что и роялки отличаются друг от друга. К деду время от времени приезжал на машине его знакомый, торгующий гармонями, которого звали Гаврила. Елецкую гармонь с полутонами я впервые увидел у него. Мысль научиться играть у меня возникла тогда, когда однажды летним вечером Гаврила показал деду одновременно шесть или семь роялок. Правда, гармонь мне тогда не купили, и «процесс не пошёл»...

Свою первую роялку я приобрёл осенью 2006 г. в Задонске. Однако прогресс в освоении характерной для рояльной гармони манеры игры у меня появился только осенью 2011 г. после консультаций у Анатолия Ивановича Королькова.

Когда в 2005 г. я стал активно интересоваться роялкой, то обнаружил, что в интернете о ней практически ничего нет – ни записей гармонистов, ни информации (кроме сведений А. Мирека). Сейчас ситуация изменилась. Раньше самой известной местной гармонью была саратовская. Ещё в советское время издавались записи саратовских гармонистов и был написан самоучитель. Теперь елецкая гармонь уже не уступает саратовке благодаря активистам из Липецкой области и других регионов нашей страны (на фото: Николай Полянских на гармонном рынке в Липецке).

В г. Ельце могут появиться профессиональные мастера по ремонту и изготовлению елецкой рояльной гармоники. В Елецком колледже экономики, промышленности и отраслевых технологий уже не первый год есть группа студентов, которые могут выполнить самые сложные восстановительные работы по елецкой гармоники. А всё начиналось так.

В г. Ельце могут появиться профессиональные мастера по ремонту и изготовлению елецкой рояльной гармоники. В Елецком колледже экономики, промышленности и отраслевых технологий уже не первый год есть группа студентов, которые могут выполнить самые сложные восстановительные работы по елецкой гармоники. А всё начиналось так.Однажды в колледж зашёл бывший выпускник. Увидел, как ребята заменяют контакты от реле, находящиеся над клапанами гармони на герконы, сказал, что у него дед играл на гармони, после него на ней уже никто не играл. Гармонь, как память о деде, выбрасывать жалко, но если на ней кто-то будет играть, он может её подарить.

Через несколько дней он принёс гармонь, которая оказалась елецкой рояльной. Голосовые планки у неё были не отдельные, как у хромки, а целые и приклеены к деке намертво клеем БФ. Несколько язычков было сломано, некоторые реагировали только на «вдох» или «выдох», лайковые клапаны отсутствовали, или были закручены в завитки. Мех пропускал воздух, часть клавиш после нажатия не возвращались в первоначальное положение.

Пришлось использовать маленькие клапаны с тульской гармони, а большие выпрямили при помощи кусочков пленки от диафильма. Были найдены места утечки воздуха в мехе и заклеены лейкопластырем, после этого компрессия стала удовлетворительной.

Студенты провели эксперименты над восстановлением звука у кусковых планок. Оказалось, что для выполнения данной операции требуется много знаний, умений и большой опыт в слесарном деле, поэтому ремонт планок у рояльной решили отложить на будущее и перенести герконы с тульской гармони на елецкую, подключать соединительный кабель через разъём.

Подверглась модернизации электронная часть: несколько специализированных микросхем заменили не один десяток применявшихся ранее; добавили в схему манипуляторы, позволившие регулировать атаку и затухание звука; переключатели для сдвига на одну или несколько октав.

В этом году студенты ЕПЭТ приняли участие в выставке, посвящённой Дню Радио, проводимой инженерно-физическим факультетом ЕГУ им. И.А. Бунина. Одним из экспонатов был технический проект «Электрогармони». Цель проекта: возрождение неисправных гармоней при помощи ремонта, реконструкции и модернизации, включающей применение электронных схем и расширение диапазона музыкального инструмента. Практическая значимость данного проекта заключается в возрождении одного из символов Ельца и Липецкой области – рояльной гармони и возможности приобщения желающих к игре на ней, а также патриотическому воспитанию молодежи песнями отцов и дедов.

Студенты техникума Сафронов Николай, Гнездилова Ангелина, Злобин Иван и Саввин Александр были награждены Грамотами и подарками.