|

|

| |

| Народные промыслы | Тобольская резная кость | ||

|

|||||

|

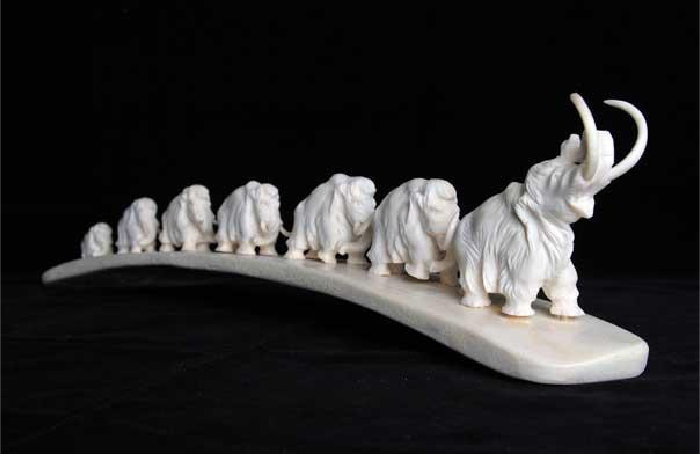

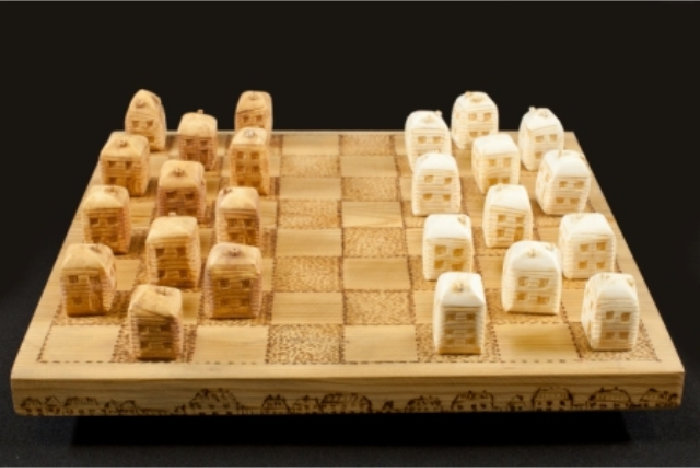

С появлением в Сибири русских поселенцев и пленённых шведов, сосланных в Сибирь после Полтавской битвы, зародилась резьба по кости в районе города Тобольска в XVII в. В 1874 г. появилась косторезная мастерская Овешковой, которая способствовала оформлению художественного стиля тобольского искусства – выделению детально проработанной круглой скульптуры, отличающей тобольскую резьбу по кости от холмогорской. Круглая скульптура стала характерной особенностью тобольского косторезного искусства. В Тобольске распространён традиционный вид обработки кости – инкрустация – украшение изделий из белой кости костью различных естественных оттенков. В 1960 г. создана Тобольская фабрика художественных косторезных изделий. На фабрике хранится единственная по уникальности коллекция произведений из мамонтовой кости, зуба кашалота, клыка моржа: ажурные шкатулки, шахматы, письменные принадлежности. Творчество косторезов отмечено золотыми медалями на выставках в Париже и Брюсселе.

|

||||

Косторезный промысел в Тобольске

|

Сортировать:

|

|

по популярности

|

|

|

1.

Тобольский косторезный промысел

2.

Косторезный промысел в Тобольске

3.

Тобольская фабрика резной кости

4.

Тобольская резная кость

5.

Мастер-косторез Минсалим Тимергазеев

6.

Тобольские школьники прикоснулись к работам Минсалима

В центральной тобольской библиотеке им. Суханова в рамках программы «Город мастеров» состоялась встреча семиклассников школы №13 с известным косторезом Минсалимом Тимергазеевым.

7.

Тобольская фабрика художественных косторезных изделий

8.

Тобольская косторезная кость

ИСТОРИЯ МИРОВОЙ РЕЗЬБЫ ПО КОСТИ

Древние люди использовали бивни как топливо, изготавливали наконечники стрел, украшения, ритуальные предметы. Со временем резьба по кости выделилась в самостоятельный вид художественного творчества. Была распространена в декоративно-прикладном искусстве Востока, Греции, Рима, Византии. Есть сведения, что древние греки делали колоссальные статуи из слоновой кости; остатки этих произведений не сохранились до наших дней, возможно, скульптуры были выполнены из дерева и только покрыты костяными пластинами.

Древние люди использовали бивни как топливо, изготавливали наконечники стрел, украшения, ритуальные предметы. Со временем резьба по кости выделилась в самостоятельный вид художественного творчества. Была распространена в декоративно-прикладном искусстве Востока, Греции, Рима, Византии. Есть сведения, что древние греки делали колоссальные статуи из слоновой кости; остатки этих произведений не сохранились до наших дней, возможно, скульптуры были выполнены из дерева и только покрыты костяными пластинами. Резьба по кости в Европе пережила несколько упадков и возрождений, связанных с прекращением и возобновлением поставок слоновой кости с африканского континента.

Расцвет резных византийских костяных икон пришёлся на X – XI вв. До наших дней дошли византийские так называемые консульские диптихи, которые представляют собой две пластины из слоновой кости, скреплённые между собой в виде книги, торжественно вручавшиеся при назначении консула.

Наиболее знамениты в мире были изделия китайских резчиков. Самое известное произведение китайских резчиков, обычно поражающее воображение европейцев, – «шар в шаре», чья история насчитывает около 1000 лет.

Издавна Индия торговала костью и изделиями из неё с Европой (на фото: резная слоновая кость XIV – XV вв. Индия, Орисса.). Обработка слоновой кости была распространена практически на всей территории Индии, в каждом районе наблюдались свои стилевые и тематические особенности. К сожалению, в настоящее время запрет на добычу слоновой кости приводит к уменьшению в Индии количества резчиков.

Резьба по кости в России достигла расцвета в XII – XVIII вв., когда сформировались основные художественные школы русской резьбы.

Русские резчики заимствовали и отчасти переосмысляли европейские мотивы, которые черпали из гравюр петровской эпохи, книжной миниатюры. Основные сложившиеся в России школы резьбы – Холмогорская, Тобольская, Якутская, Чукотско-эскимосская.

ИСТОРИЯ ТОБОЛЬСКОЙ РЕЗНОЙ КОСТИ

Резная кость была известна сибирякам уже в ХVII в. Незначительный ввоз в Тобольск и другие города Зауралья в ХVII в. изделий из кости: ножевых черенков, «слоновых гребней», костяных нашивок и пуговиц может свидетельствовать об успехах местного производства. Даже в Заполярной Мангазее археологи находят в слоях ХVII в. костяные изделия: гребни, шахматные фигуры. По-видимому, уже в это время в сибирской столице трудились высококвалифицированные мастера, способные создавать высокохудожественные изделия.

Резная кость была известна сибирякам уже в ХVII в. Незначительный ввоз в Тобольск и другие города Зауралья в ХVII в. изделий из кости: ножевых черенков, «слоновых гребней», костяных нашивок и пуговиц может свидетельствовать об успехах местного производства. Даже в Заполярной Мангазее археологи находят в слоях ХVII в. костяные изделия: гребни, шахматные фигуры. По-видимому, уже в это время в сибирской столице трудились высококвалифицированные мастера, способные создавать высокохудожественные изделия. Первые же косторезные мастерские появились в Тобольске в начале XVIII в. В 1721 г. сюда были сосланы шведские офицеры, взятые в плен во время северной войны. Они занимались в Сибири разными ремеслами, в том числе токарной резьбой по кости – точёные табакерки пользовались спросом в высших кругах сибирской столицы. Примечательно, что из 1000 шведов, находившихся в Тобольске, после заключения Ништадтского мирного трактата, в Швецию вернулось не более 600 человек. Остальные предпочли остаться в Тобольске. Возможно, среди последних были и мастера косторезы.

В 1860-е гг. уже ссыльные поляки занялись изготовлением брошей, табакерок, заколок, пресс-папье, а также распятий и образов Мадонны.

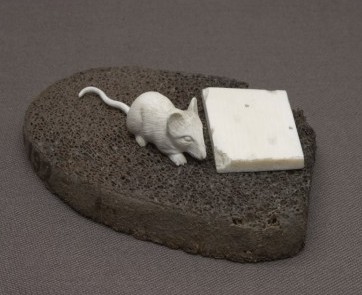

К концу 1870-х гг. в Тобольске уже сложился полноценный косторезный промысел. Газета «Сибирский листок» за 1891 г. описывает одну такую вещицу, популярную и сегодня:

«Мышка на хлебе»; на пластинку темной пористой ткани, имитирующей хлеб, крепилась на штырьке мышка из кусочка белого бивня. «Забава» такая – пугать чувствительных барышень».

Основной линией развития тобольского промысла стала миниатюрная объёмная скульптура. Она находила спрос в среде городской интеллигенции, деятельно участвовавшей в создании Тобольского губернского музея с его уникальной этнографической коллекцией. В 1897 г. при музее была создана комиссия по изучению кустарных промыслов губернии. В их возрождении видную роль сыграл тобольский художник М.С. Знаменский (1833 – 1892 гг.), научившийся резать кость у ссыльных поляков и потом дававший уроки косторезам-тоболякам. Самым талантливым из них оказался П.Г. Терентьев. В тобольском косторезном искусстве он заложил основы миниатюрной жанровой скульптуры, отмеченной точностью социальных характеристик и бытовых реалий.

Основной линией развития тобольского промысла стала миниатюрная объёмная скульптура. Она находила спрос в среде городской интеллигенции, деятельно участвовавшей в создании Тобольского губернского музея с его уникальной этнографической коллекцией. В 1897 г. при музее была создана комиссия по изучению кустарных промыслов губернии. В их возрождении видную роль сыграл тобольский художник М.С. Знаменский (1833 – 1892 гг.), научившийся резать кость у ссыльных поляков и потом дававший уроки косторезам-тоболякам. Самым талантливым из них оказался П.Г. Терентьев. В тобольском косторезном искусстве он заложил основы миниатюрной жанровой скульптуры, отмеченной точностью социальных характеристик и бытовых реалий.В XIX в. тобольские умельцы сохраняли приёмы, и навыки резной обработки кости. В 1871 г. в Тюмени, а в 1886 г. в Новгороде на кустарно-промышленных выставках тобольские косторезы представляли свои изделия: портсигары, броши, серьги, запонки и даже фисгармонию, в которой все голоса были сделаны из «мамонтовой кости, а не металлические, как это обыкновенно бывает (мастер Фурсов).

В 1870-е гг. в тобольском косторезном промысле начинается новый этап. Производство становится товарным. Организуются косторезные мастерские, ориентированные на большие объёмы продукции и массовый спрос.

Первой такой мастерской стала мастерская, принадлежавшая С.И. Овешковой, открытая в 1874 г. Известны имена мастеров: Акуловский, Венгерский, Лисицин, братья Невские, Первов, Фоняков и др.

Вслед за мастерской Овешковой открывались и другие мастерские, самая крупная из них – «Образцовая Сибирская мастерская Ю.И. Мельгуновой», учреждена в 1893 г. Изделия поступали в Санкт-Петербург, Москву, Казань, Киев, Нижний Новгород.

В начале XX в. костерезный промысел в Тобольске приходит в упадок и возрождается после установления Советской власти.

Мастерская Овешковой: формирование стиля тобольской резьбы

В 1874 г. губернский землемер И.Е. Овешков открыл косторезную мастерскую на имя жены. Мастерская Овешковой первоначально была небольшой. В 1887 г. она участвовала на Сибирско-Уральской выставке в Екатеринбурге. Изделия мастерской удостоились там почётного отзыва. Открылась широкая возможность сбыта. Изделия мастерской рассылаются в Петербург, Тюмень, Курган и другие города. Значительную часть изделий покупает у Овешкова Тобольский губернский музей. Годовой оборот мастерской достигает 3000 рублей, а заказы на её изделия начинают поступать не только из центральной России, но и из зарубежных стран. Мастерская Овешковой всё более активно участвует в различных выставках. В 1890 г. изделия получают бронзовую медаль на Казанской выставке, а 1895 г. – похвальный отзыв на Нижегородской выставке. В Нижнем Новгороде мастерская экспонировала около 300 изделий. Годовой оборот к 1896 г. возрос до 4000 рублей.

В 1874 г. губернский землемер И.Е. Овешков открыл косторезную мастерскую на имя жены. Мастерская Овешковой первоначально была небольшой. В 1887 г. она участвовала на Сибирско-Уральской выставке в Екатеринбурге. Изделия мастерской удостоились там почётного отзыва. Открылась широкая возможность сбыта. Изделия мастерской рассылаются в Петербург, Тюмень, Курган и другие города. Значительную часть изделий покупает у Овешкова Тобольский губернский музей. Годовой оборот мастерской достигает 3000 рублей, а заказы на её изделия начинают поступать не только из центральной России, но и из зарубежных стран. Мастерская Овешковой всё более активно участвует в различных выставках. В 1890 г. изделия получают бронзовую медаль на Казанской выставке, а 1895 г. – похвальный отзыв на Нижегородской выставке. В Нижнем Новгороде мастерская экспонировала около 300 изделий. Годовой оборот к 1896 г. возрос до 4000 рублей.Значение мастерской Овешковой в истории тобольского косторезного промысла очень велика. Здесь прошли первую школу резьбы по кости все лучшие мастера дореволюционного косторезного тобольского промысла. У Овешковой работали Первов, Фоняков, братья Невские, Акуловский, Пальянов, Венгерский, Лисицын и ставшие впоследствии знаменитыми Терентьев, Песков и Денисов. Влияние И.Е. Овешкова на формирование вкусов и наклонностей этих мастеров было довольно сильным. Мастерская за годы своего существования резко увеличила ассортимент изделий, изготовлявшихся до того времени в Тобольске. В прейскуранте мастерской перечислялись 78 различных изделий, предназначавшихся для письменного стола, дамского туалета, столовой, медицинских целей и т.д.

Большая заслуга овешковской мастерской также в том, что она способствовала чёткому оформлению художественного стиля тобольского искусства – выделению точной, детально проработанной круглой скульптуры, со значительной долей северной тематики, как одной из характерных особенностей, отличающих тобольскую резьбу по кости от холмогорской.

Мастерская Мельгуновой: «Тонкость исполнения и разнообразие замысла»

В 1893 г. приехавшая в Тобольск из Петербурга Ю.И. Мельгунова покупает оборудование мастерской В.С. Филимонова и открывает свою «Образцовую сибирскую мастерскую». Мельгунова поставила свое дело с большим размахом. Она быстро наладила широкий сбыт изделий, установив прочные связи с Петербургом, Москвой, Киевом, Ригой, Нижним Новгородом, Тюменью и Курганом.

В 1893 г. приехавшая в Тобольск из Петербурга Ю.И. Мельгунова покупает оборудование мастерской В.С. Филимонова и открывает свою «Образцовую сибирскую мастерскую». Мельгунова поставила свое дело с большим размахом. Она быстро наладила широкий сбыт изделий, установив прочные связи с Петербургом, Москвой, Киевом, Ригой, Нижним Новгородом, Тюменью и Курганом. Более выгоднее, чем в других мастерских, условия труда привлекали к Мельгуновой лучших тобольских резчиков. В различное время у неё работали Ф. Невский, Иванов, Пальянов, Шахов, Терентьев, Песков, Денисов, братья Фоняковы, Венгерсий, Первов, Брадецкий и др.

Вполне естественно, что при таких условиях изделия мельгуновской мастерской по качеству стояли выше изделий любой другой косторезной мастерской Тобольска. В «Ежегоднике Тобольского губернского музея» в 1902 г. сообщалось:

«По изяществу работы, разнообразию и рисункам изделия мастерской Мельгуновой выше работы других мастерских; по цене они менее доступны публике. Высокие цены владелица мастерской объясняет необходимостью долгой сушки и выдержки кости, приобретение рисунков и содержания лучших мастеров».

Сравнивая изделия овешковской и мельгуновской мастерских, экспонированные на Нижегородской выставке 1896 г., краевед П.М. Головачев отдаёт пальму первенства изделиям Мельгуновой по «разнообразию замысла и тонкости исполнения».

На Нижегородской выставке 1896 г. изделия мастерской Ю.И. Мельгуновой были удостоены серебряной медали, а на франко-русской выставке 1898 г. в Петербурге – диплома золотой медали.

К началу XX в. рынок стал заполняться художественными изделиями фабричного производства. В этих условиях владельцы мастерских стали обращать внимание на изделия занимательного порядка. У Венчерского выделывались паучки, поразившие покупателя натуральностью и техничностью резьбы. У Пальянова из коричневой кости вырезали ломти ржаного хлеба. При этом на хлебе помещался сходный с натуральным кусочек сыра, к которому подкрадывались мыши. Крепились они так, что когда человек брал изделие в руки, то мыши начинали шевелиться.

Натурализм стал симптомом упадочности. И лишь некоторые мастера пытались сохранить лицо промысла в пору его расцвета. В числе лучших мастеров ведущим оставался Порфирий Григорьевич Терентьев.

П.Г. Терентьев: заложил основы миниатюрной скульптуры

В 1897 г. при Тобольском губернского музее была создана комиссия по изучению кустарных промыслов губернии. В их возрождении видную роль сыграл тобольский художник М.С. Знаменский (1833 – 1892 гг.), научившийся резать кость у ссыльных поляков и потом дававший уроки косторезам-тоболякам. Самым талантливым из них оказался П.Г. Терентьев. В тобольском косторезном искусстве он заложил основы миниатюрной жанровой скульптуры, отмеченной точностью социальных характеристик и бытовых реалий.

В 1897 г. при Тобольском губернского музее была создана комиссия по изучению кустарных промыслов губернии. В их возрождении видную роль сыграл тобольский художник М.С. Знаменский (1833 – 1892 гг.), научившийся резать кость у ссыльных поляков и потом дававший уроки косторезам-тоболякам. Самым талантливым из них оказался П.Г. Терентьев. В тобольском косторезном искусстве он заложил основы миниатюрной жанровой скульптуры, отмеченной точностью социальных характеристик и бытовых реалий. Терентьев Порфирий Григорьевич, крестьянин села Самарского Тобольского уезда, род. 9 марта (по старому стилю 25 февраля) 1862 г. Отец – сибиряк, мать из Малороссии. С детских лет стал вырезать фигуры из дерева. Однажды Терентьев вырезал исправника Дзержинского. Узнав об этом, исправник посмотрел фигурку и, подметив у мальчика большой талант, отправил его в Тобольск к художнику Михаилу Степановичу Знаменскому. Годы солдатчины прошли в Берёзове. В свободное от воинской службы время вырезал из дерева остяков.

В 1900 г. на международной Парижской выставке были высоко оценены работы Порфирия Григорьевича Терентьева.

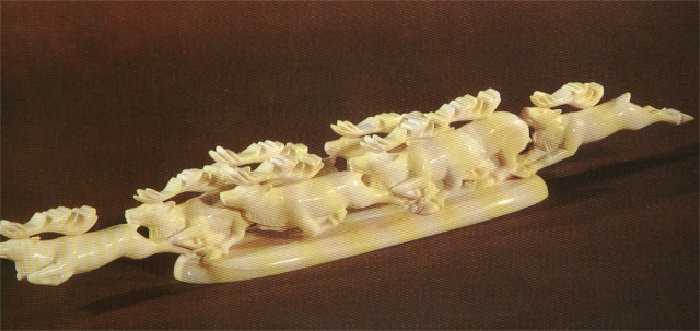

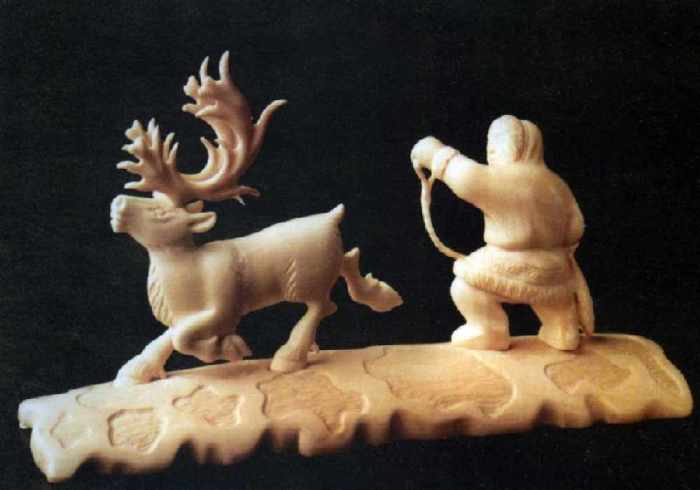

Сюжеты работ Терентьева безграничны. Своеобразная суровая жизнь инородцев Тобольского севера – остяков. Фигуры и лица их с тонкой передачей движений и душевных состояний. Олени, нарты, остяцкие хозяйства, собаки, белые медведи, лоси, мамонты и т.п. Прототипами скульптурок из мамонтовой кости послужили герои пьесы Горького «На дне».

В 1916 г. Терентьев приезжал в Петроград, показывал свои изделия профессорам Академии художеств и Илье Ефимовичу Репину. Работы тобольского резчика вызвали всеобщее восхищение. В журнале «Всемирная панорама» № 385 за 1916 г. была помещена заметка – «Скульптор-самоучка» с фотографиями работ Терентьева:

«В Петрограде появился крестьянин Тобольскоой губернии Порфирий Григорьевич Терентьев, с поразительной художественностью и экспрессией воспроизводящий непосредственно с натуры фигуры животных, статуэтки из бивня мамонта. Орудием для резьбы ему служит преимущественно перочинный ножик. По мнению профессора Академии, видевших его произведения, это исключительный талант».

ТОБОЛЬСКАЯ РЕЗНАЯ КОСТЬ В СССР

В 1920-е гг. в Тобольске создаётся музей изящных искусств и художественно-промышленные мастерские с отделением резьбы по кости, а в 1928-м г. у косторезов появился свой цех при «Многопромсоюзе». Через пять лет курировать работу тобольских резчиков стал московский Научно-исследовательский институт художественной промышленности.

В 1920-е гг. в Тобольске создаётся музей изящных искусств и художественно-промышленные мастерские с отделением резьбы по кости, а в 1928-м г. у косторезов появился свой цех при «Многопромсоюзе». Через пять лет курировать работу тобольских резчиков стал московский Научно-исследовательский институт художественной промышленности.В конце 1920-х гг., Советской властью, была поставлена задача возрождения народных промыслов. В городе была создана артель «Коопэкспорт», обеспечивавшая поставку изделий за границу.

Во второй половине 1930-х гг. в ассортименте тобольского промысла получают развитие многофигурные композиции.

В конце 1950-х гг. сказывается влияния резьбы других центров. В коллектив тобольской артели влились выпускники Московского, Ломоносовского, Абрамцевского и Хотьковского учебных заведений.

В 1957 г. лучшие работы тобольских косторезов получили высокую оценку на республиканской выставке произведений прикладного искусства, завоевана Большая золотая медаль Брюссельской выставки.

В конце 1950 – 60-е гг. происходит ещё одно этапное событие: меняется традиционный подход к поделочному материалу. Дело в том, что для тобольской резьбы характерна круглая скульптурная форма. Однако со временем бивень мамонта, а затем и зуб кашалота становятся дефицитным сырьём, необходимо было переориентироваться на простую поделочную кость-цевку. Этот рубеж был преодолен благодаря сотрудничеству с Научно-исследовательским институтом художественной промышленности.

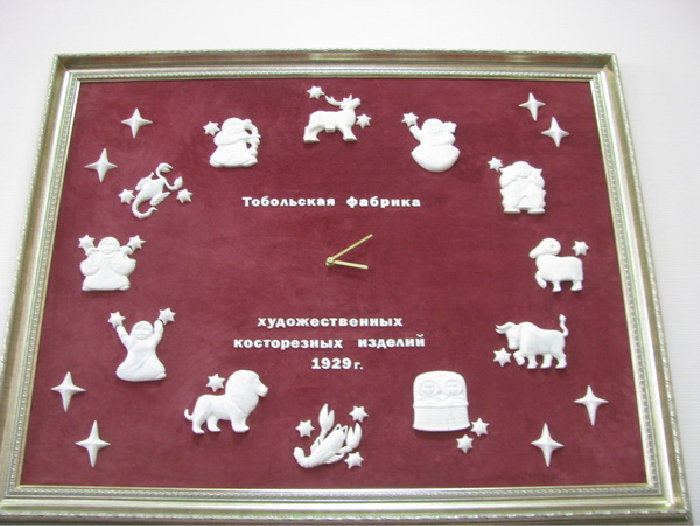

В 1960 г. слово «артель» заменили на слово «фабрика». Артель «Коопэкспорт» реорганизовали в Тобольскую фабрику художественных косторезных изделий. Так началась новая история тобольской резьбы по кости.

В 1970-е и 1980-е гг. продолжился поиск новых выразительных средств. Мастера М.В. Тимиргазеев и А.Г. Ананьин пытаются использовать цевку в сочетании с деревом. Курительные наборы и декоративные коробочки некоторое время составляют часть ассортимента предприятия, но всё же главное место занимает скульптура.

В 1975 г. фабрика была награждена Орденом «Знак почёта».

В 1980 – 90 гг. с особенной силой проявился интерес к истории края. Появляется множество работ из жизни русской Сибири, работы с исторической тематикой («Первопроходцы», «Строители древнего Тобольска», серия медалей «400 лет Тобольску», «Мастер», «Поединок» и др.).

КОММЕНТАРИЙ К СЛАЙД-ШОУ:

Большое место в композиции стала занимать архитектура – здание фактории, дома, изображение самолета. Положительной стороной этих многофигурных композиций была их тематика, отражающая преобразования, происшедшие в жизни народов Севера. Отрицательным было то, что эти похожие на театральный макет произведения не имели декоративного значения, а из-за своих больших размеров теряли и характер настольной скульптуры. Отрицательные качества этих произведений заставили тобольских резчиков в дальнейшем (примерно с начала 1950-х гг.) отказаться от работы над изделиями подобного рода. Смотрите слайд-шоу «Тобольская резная кость в СССР».

МАСТЕРА ТОБОЛЬСКОЙ РЕЗНОЙ КОСТИ

Гавриил Хазов: в традициях тобольского промысла

Один из наиболее известных и признанных российских художников-косторезов – заслуженный художник РСФСР, лауреат премии Ленинского комсомола, член Союза художников с 1961 г., Почётный гражданин города Тобольска Гавриил Андреевич Хазов.

Один из наиболее известных и признанных российских художников-косторезов – заслуженный художник РСФСР, лауреат премии Ленинского комсомола, член Союза художников с 1961 г., Почётный гражданин города Тобольска Гавриил Андреевич Хазов.Гавриил Хазов род. 14 марта 1932 г. в деревне Гора Каргопольского района Архангельской области, где получил начальное четырехклассное образование. Здесь, в школе, Гавриил научился рисовать и понимать рисунок. После окончания семилетней школы в селе Сура он поступил в художественную школу резьбы по кости им. М.В. Ломоносова в селе Ломоносово Холмогорского района, где получил высший, седьмой разряд мастера-резчика и был направлен в сибирский город Тобольск.

В сентябре 1950 г. в Тобольской косторезной артели «Коопэкспорт» появился новый очень молодой художник, и уже с 1951 г. начинается отсчёт его оригинальных авторских работ.

В 1952 г. он впервые представляет свои работы на выставке в Москве и сразу же становится популярным художником. Тридцать восемь крупных экспозиций на родине и за рубежом, участие в международных выставках-ярмарках более чем в двадцати странах мира: региональных: «Художники Тюмени» (Москва, 1985 г.), «Урал социалистический» (1964 – 1985 гг.), «Художники Сибири и Дальнего Востока» (1966 г.); всесоюзных «Советская Россия» (Москва, 1965 – 1980 гг.), прикладного искусства (Москва, 1952 г.; Москва, Ленинград, 1964 г.), «Художники РСФСР» (Москва, 1957 г.), «Народные промыслы России» (1960 г., 1973 г.), «Народное искусство РСФСР» (Москва, 1988 г.); зарубежных «Экспо» (Канада, 1967 г.; Япония, 1970 г.; США, 1974 г.), «Тобольская резная кость» (США, 1991 г.).

В 1970 г. Гавриил Андреевич Хазов назначен главным художником Тобольской фабрики косторезных изделий. Именно ему пришлось во многом определять пути развития, перспективы художественного промысла, который должен и сохранять традиции и соответствовать динамичной современности. В работах мастера-творца раскрывается Тюменский Север, духовная ценность народной жизни и культуры. Во многих работах Хазова присуствуют сюжеты из творчества тобольского поэта Петра Павловича Ершова.

Произведения художника находятся в Тюменском областном музее изобразительных искусств, Тобольском историко-архитектурном музее-заповеднике, Омском областном художественном музее, Сургутском краеведческом музее, Государственном Русском музее (Санкт-Петербург), в частных собраниях России, Америки, Канады, Германии.

Геннадий Кривошеин: «Учился жадно, ловил каждое слово…»

Геннадий Григорьевич Кривошеин (1935 – 1993 гг.) – из плеяды самых известных тобольских косторезов, член Союза художников РСФСР, лауреат премии им. Ильи Репина.

Геннадий Григорьевич Кривошеин (1935 – 1993 гг.) – из плеяды самых известных тобольских косторезов, член Союза художников РСФСР, лауреат премии им. Ильи Репина.Геннадий родился в 1935 г. в Тюмени, в семье ветеринара Георгия Кривошеина. Так сложилась его судьба, что он воспитывался уже в детдоме. Именно в Ивановском интернате Геннадий стал рисовать. Очень скоро Гена был признан лучшим художником интерната и постоянно оформлял стенгазету. В 1952 г. в 16 лет Геннадий Кривошеин пришёл с маленьким чемоданчиком на работу учеником в косторезную артель, позднее ставшую Тобольской фабрикой косторезно-художественных изделий, там он проработал до 1993 г.

О первых годах работы Геннадия вспоминает его друг и учитель Н.С. Гореликов: «В творчестве он пошёл дальше меня, и осознавать это было всегда естественно. Учился он не только у меня, учился жадно, схватывал, ловил каждое слово…».

Несомненно, Геннадий Кривошеин принадлежал к числу тех мастеров, на ком, как говорят, лежит печать Божия. Ведь уже через два года его работы выставлялись на выставке «ЭКСПО» в Монреале (Канада). В годы службы в рядах Вооружённых Сил СССР Геннадий Георгиевич работал с бивнем мамонта и создал такие миниатюры, как «Вещий Олег», «Руслан и Черномор», «Фехтовальщица», «Данко». Эти работы хранятся в Музее изобразительных искусств Тюмени. В 1955 г. солдат был награждён Почётной грамотой ЦК ВЛКСМ.

Ранние работы Геннадия Кривошеина относятся к концу 1950-х гг. На примере ранних работ Геннадия Георгиевича можно убедиться, что его миниатюры из кости свободны от официоза, помпезности. Персонажи несут на себе точный отпечаток времени, выявляют художественную наблюдательность молодого мастера.

Талант Геннадия Георгиевича продолжал удивлять и радовать. В 1970 г. Кривошеин был награждён медалью «За доблестный труд», а в 1971-м – орденом Трудового Красного Знамени. Он становится лауреатом премии имени Репина, и ему присваивается звание «Мастер «Золотые руки». А в 1979 г. Геннадия Кривошеина назначают главным художником фабрики.

Произведения Геннадия Кривошеина находятся в ТМИИ, ТГИАМЗ, Свердловской областной картинной галерее, Омском музее изобразительных искусств и во многих российских и зарубежных собраниях.

Минсалим Тимергазеев: «В камне свой дух живёт, в дереве – свой».

Минсалима Тимергазеева можно назвать художником по воле случая. А случай оказался счастливым – простой парень, воспитанник Тобольского детского дома «Красный Восток» для татарских детей, потерявших родителей, оказался необычайно талантливым. Как он сам говорит: «Очень кушать хотелось, и поэтому стал резать из кости».

Минсалима Тимергазеева можно назвать художником по воле случая. А случай оказался счастливым – простой парень, воспитанник Тобольского детского дома «Красный Восток» для татарских детей, потерявших родителей, оказался необычайно талантливым. Как он сам говорит: «Очень кушать хотелось, и поэтому стал резать из кости».Известный тобольский косторез род. в 1950 г. в деревне Красный Яр Ялуторовского района Тюменской области. Занимался в изостудии при Тобольской фабрике художественных косторезных изделий (1967 – 1969 гг.) у А.И. Метелева, на курсах повышения квалификации при Абрамцевском учиище (1977 г.) у А.М. Ферапонтовой. Член Союза художников СССР с 1983 г. Мастер резьбы по кости. Автор жанровых и тематических композиций. С 1967 по 1981 гг. работал на Тобольской фабрике художественных косторезных изделий. Преподавал в городской детской художественной школе (1981 – 1986 гг.). В 1991 г. основал художественно-промышленную артель «Минсалим» при Тобольском государственном историко-архитектурном музее-заповеднике.

Совпадение это или случайность, но в здании родного Детского дома теперь находится косторезная фирма, которую он назвал своим именем «Минсалим». Имя с тюркского, с татарского, можно перевести как пожелание счастья и здоровья. Рядом с ним работают и его три сына, мастера-косторезы.

Минсалим Валиахметович считает, что у настоящего мастера без любви к своему ремеслу ничего не может получиться. А ещё любит вырезать фигурки шаманов, умеющих ладить с богами, для которых нет границ между мирами, между жизнью и смертью.

Минсалим Валиахметович Тимергазеев работает с сыновьями, с которыми у него полнейшее взаимопонимание в творческом процессе. За долгие годы плодотворной работы династией Тимергазеевых было создано большое количество ярких, самобытных работ, каждая из которых поистине является шедевром.

КОММЕНТАРИЙ К СЛАЙД-ШОУ:

В каждую работу мастера вкладывают частичку себя – своё видение и понимание окружающего мира. В работах Гавриила Хазова раскрывается Тюменский Север, духовная ценность народной жизни и культуры. У Геннадия Кривошеина – спрессованный суровый мир Севера, его миниатюры из кости свободны от официоза, помпезности. Минсалим Темиргазеев, работая над образом медведя, ощущает себя сильным диким зверем, хозяином тайги. Но тобольская резная кость – это и мир таких замечательных мастеров косторезов, как Наталья Фофанова, Сергей Санаев, Юрий Климов, Маргарита Сандлерская, Сергей Вахрушев, Мансур Хучашев. Смотрите слайд-шоу «Мастера тобольской резной кости».

ОСОБЕННОСТИ ТОБОЛЬСКОЙ РЕЗНОЙ КОСТИ

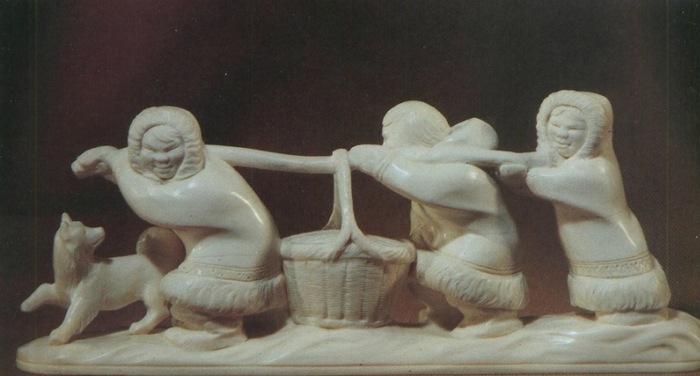

В Тобольске главной особенностью косторезного промысла стало создание миниатюрных скульптурных произведений, демонстрирующих жизнь коренных народов севера.

В Тобольске главной особенностью косторезного промысла стало создание миниатюрных скульптурных произведений, демонстрирующих жизнь коренных народов севера.Тобольские мастера искусны в области миниатюрной скульптуры. Они создавали скульптурные группы, отражающие быт народов Севера, животный мир. Каждая фигура вырезалась отдельно, прикреплялась к подставке шпеньками, что напоминало построение макета. Остяцкий чум, упряжка оленей, люди у костра составляли скульптурную композицию. Такие работы пользовались успехом на выставках, ярмарках в Петербурге, Казани, Курске, Нижнем Новгороде, воспринимались как экзотика, дающая представление европейскому зрителю о жизни сибирских народностей.

Резчики изображали в мельчайших подробностях лица людей, фактуру меховой одежды, шерсть собаки, оленя, им удавалось передать характерные позы людей, сидящих у костра, одетых в северные широкие меховые одежды.

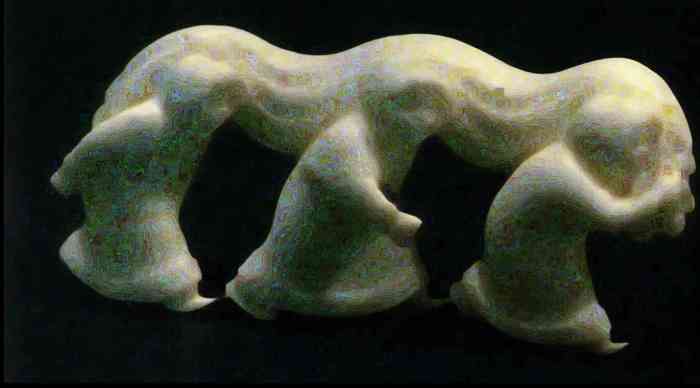

Определяющей композиционной схемой в 1950 – 1970-е гг. остаётся принцип решения скульптуры как единого блока. Фигуры отличаются обобщённой пластикой, выявляется фактура материала, поверхность которого оставляют гладкой, тщательно отшлифованной. Северная тема объявляется традиционной для тобольской резной кости.

В конце 1950 – 60-е гг. происходит ещё одно этапное событие: меняется традиционный подход к поделочному материалу. Дело в том, что для тобольской резьбы характерна круглая скульптурная форма. Однако со временем бивень мамонта, а затем и зуб кашалота становятся дефицитным сырьём, в связи с этим необходимо было переориентироваться на простую поделочную цевку (кость крупного рогатого скота).

В 1970-е и 1980-е гг. продолжился поиск новых выразительных средств. Мастера пытаются использовать цевку в сочетании с деревом. Курительные наборы и декоративные коробочки некоторое время составляют часть ассортимента предприятия, но все же, главное место занимает скульптура.

Новое направление в искусстве Тобольска получает дальнейшее развитие. Создаются однофигурные и двухфигурные статичные композиции, вырезанные из одного куска кости, монолитные, единоритмичные. Эти работы выполнены из зуба кита-кашалота. В последние десятилетия ввиду отсутствия традиционного материала, тобольские резчики вынуждены работать с обычной костью, которая имеет трубчатую форму и тонкие стенки, что осложняет создание полноценного объёма. Поэтому тобольским резчикам пришлось перейти к созданию предметов со скульптурными завершениями (коробочки, вазочки, стаканы, ножи).

Работая с новым сырьём, тобольские резчики стараются сохранить традиции искусства своего промысла.

КОММЕНТАРИЙ К СЛАЙД-ШОУ:

Стиль тобольского косторезного искусства – точная, детально проработанная реалистическая круглая скульптура, отличающаяся мягкой моделировкой, строгим отбором форм, преобладание жанровых композиций северной тематики. Излюбленное изображение – остяк, идущий на лыжах. Миниатюрная скульптура песца, горностая, выполненная из простой кости, украшает изделие, обогащая его декоративный облик. Задача художника – найти гармонию между формой, размером предмета и скульптурой, которая решается в условном плане, но сохраняет присущую данному зверьку выразительность. Смотрите слайд-шоу «Особенности тобольской резной кости».

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ТОБОЛЬСКОЙ РЕЗНОЙ КОСТИ

Такие простые с виду тобольские косторезные изделия проходят долгий путь, прежде чем попадут на прилавок. Для начала рисуется трехмерный эскиз изделия. Затем по рисунку делается образец изделия. Мастер приходит к распиловщику и выбирает у него кость (например, отростки лосиного рога используют для производства мелких фигур типа шахмат). Кость распиливают, отрезают всё ненужное и «заболванивают» на шлифовальном круге. После начинается долгий процесс выпилки фигурки из кости при помощи стоматологических инструментов.

Такие простые с виду тобольские косторезные изделия проходят долгий путь, прежде чем попадут на прилавок. Для начала рисуется трехмерный эскиз изделия. Затем по рисунку делается образец изделия. Мастер приходит к распиловщику и выбирает у него кость (например, отростки лосиного рога используют для производства мелких фигур типа шахмат). Кость распиливают, отрезают всё ненужное и «заболванивают» на шлифовальном круге. После начинается долгий процесс выпилки фигурки из кости при помощи стоматологических инструментов. Чаще всего мастера специализируются по изделиям: ножи, украшения, фигурки собачек, людей и т.д. После того, как фигурку полностью выпилили, её нужно доработать: отбелить (этот процесс занимает от трех часов до одной ночи) и отполировать.

От начала до конца, вплоть до склейки композиции, все этапы производства осуществляются одним человеком и исключительно вручную. Разве что только распиловка кости мамонта, которая достигает в весе 70 кг., происходит сейчас не лучковой пилой, а циркулярной.

Всего на фабрике работает 60 человек. Большинство из них – мастера резьбы по кости. Производство относится к вредным: в помещении, где происходит выпилка изделий, шумно и пыльно. Однако недавно там сделали ремонт, теперь у каждого работника есть шумоизоляционные наушники и индивидуальная вытяжка (до этого сидеть приходилось в марлевых повязках). Все косторезы работают в одной комнате. Даже у самых именитых нет отдельного кабинета. Зато свое помещение есть у деревянщиков (они делают подставки под изделия), которых на производстве всего два и работают они посменно.

Тематика для большинства изделий, которые изготавливаются на Косторезной фабрике, была разработана в первой половине XX в. Большинство из них обусловлено историческими мотивами. Так, в Тобольске родился и жил известный русский писатель Пётр Ершов, автор знаменитого «Конька-горбунка». Этой детской сказке и посвящена часть работ косторезов. Так как город Тобольск находится в Сибири, в регионе, где развиты охота и рыбалка, среди изделий, конечно же, встречаются образы охотников и диких животных – лис, медведей и другой лесной живности. Так называемые «эталонные работы» в свои годы разработали Порфирий Терентьев, Виктор Лопатин, Гавриил Хазов и др. К ним относятся фигурки мамонтов, композиции «Лиса с утками», «Масленица», «Упряжка оленей» и т.д.

КОММЕНТАРИЙ К СЛАЙД-ШОУ:

Чтобы попасть на работу на Тобольскую косторезную фабрику, необходимо сдать экзамены по рисунку и лепке. Если у молодого человека есть предрасположенность, то его возьмут на обучение в цех, где по истечении испытательного срока можно будет получить первую категорию. Однако, как говорят сотрудники фабрики, не все остаются, и уж тем более для единиц резьба по кости становится призванием. Но есть и те, кто сидит за верстаком с 12-ти лет – это дети потомственных косторезов, мамы и папы которых отдали фабрике все свои годы жизни. Смотрите слайд-шоу «Изготовление тобольской резной кости».

ТОБОЛЬСКАЯ ФАБРИКА ХУДОЖЕСТВЕННЫХ КОСТОРЕЗНЫХ ИЗДЕЛИЙ

В 2015 г. Тобольская фабрика косторезных изделий отметила своё 85-летие. Фабрика стала правопреемником артели косторезов, организованной в 1929 г. В. Денисовым и Т. Песковым. В славную летопись одного из древнейших косторезных промыслов страны вписаны имена талантливых тобольских косторезов: Михаила Знаменского, Порфирия Терентева, Генадия Кривошеева, Гавриила Хазова. Каждое их произведение удивляет изяществом исполнения и гармонией скульптурных композиций. Творчество косторезов разных поколений было отмечено золотыми медалями на международных выставках в Париже и Брюсселе, а сама фабрика награждена ордерном «Знак Почёта».

В 2015 г. Тобольская фабрика косторезных изделий отметила своё 85-летие. Фабрика стала правопреемником артели косторезов, организованной в 1929 г. В. Денисовым и Т. Песковым. В славную летопись одного из древнейших косторезных промыслов страны вписаны имена талантливых тобольских косторезов: Михаила Знаменского, Порфирия Терентева, Генадия Кривошеева, Гавриила Хазова. Каждое их произведение удивляет изяществом исполнения и гармонией скульптурных композиций. Творчество косторезов разных поколений было отмечено золотыми медалями на международных выставках в Париже и Брюсселе, а сама фабрика награждена ордерном «Знак Почёта». С образованием в 1960 г. Тобольской фабрики художественных косторезных изделий происходит этапное событие: меняется традиционный подход к поделочному материалу. Дело в том, что для тобольской резьбы характерна круглая скульптурная форма сырьём, для которой являлись дефицитные бивни мамонта и зуб кашалота. Для увеличения выпуска товарной продукции было принято решение о запуске в производство кости-цевки.

КОММЕНТАРИЙ К СЛАЙД-ШОУ:

В 1986 г. изделия фабрики впервые отнесены экспертным советом к изделиям народных художественных промыслов. На сегодняшний день на Тобольской фабрике художественных косторезных изделий хранится единственная по уникальности коллекция произведений из мамонтовой кости, зуба кашалота и клыка моржа. Фонд образцов фабрики пополняется и сегодня. Нынешние мастера приносят свои эскизы, делают образцы изделий, которые впоследствии уходят в массовое производство и попадают на прилавки. Смотрите слайд шоу «Коллекция резной кости Тобольской фабрики художественных косторезных изделии».

Продукция тобольских мастеров, как это и подтвердила жизнь, всегда

славилась высоким качеством и сюжетным разнообразием. У старейшей в

России косторезной фабрики большой потенциал и значительный, бесценный

опыт творчества предыдущих поколений мастеров. Сейчас обновляется

материальная база предприятия, у работников улучшается условия труда,

найдены новые рынки сбыта продукции. Поэтому у Фабрики художественных

косторезных изделий хорошие перспективы развития.

На Тобольской фабрике художественных косторезных изделий все работы выполняются вручную. К каждому изделию осуществляется индивидуальный подход.

Сегодня коллектив Тобольской косторезной фабрики стремится быть достойным продолжателем лучших традиций своих прославленных предшественников. Рядом с опытными мастерами вдохновенно трудятся молодые косторезы, которые доказали, что способны создавать прекрасные произведения искусства.

Адрес Тобольской фабрики художественных косторезных изделий: 626150, Тюменская область, г. Тобольск, ул. Знаменского, 58 А, стр. 2

Телефоны: 8 (919) 922-60-25, 8 (3456) 25-35-52, 25-11-09, 25-13-20,

E-mail: tfki@yandex.ru

Сайт: http://www.tfki72.com/

КОММЕНТАРИЙ К СЛАЙД-ШОУ:

В настоящее время на фабрике трудится около 60 резчиков. Каждое изделие выполняется вручную. Все работы индивидуальны. Здесь выпускают достаточно широкий диапазон сувенирных изделий: от дорогостоящих – из элитных материалов, из кости мамонта – до относительно дешёвых – из простой цевки и рога лося. Но главный капитал фабрики – это люди. За долгие годы уникальные работы создают такие мастера, как: Г. Хазов, Г. Кривошеин, Н. Фофанова, М. Хучашев, З. Ластовская, М. Кульмаметов, М. Тимергазеев. Смотрите слайд-шоу «Мастера Тобольской фабрики художественных косторезных изделий».

На Тобольской фабрике художественных косторезных изделий все работы выполняются вручную. К каждому изделию осуществляется индивидуальный подход.

Сегодня коллектив Тобольской косторезной фабрики стремится быть достойным продолжателем лучших традиций своих прославленных предшественников. Рядом с опытными мастерами вдохновенно трудятся молодые косторезы, которые доказали, что способны создавать прекрасные произведения искусства.

Адрес Тобольской фабрики художественных косторезных изделий: 626150, Тюменская область, г. Тобольск, ул. Знаменского, 58 А, стр. 2

Телефоны: 8 (919) 922-60-25, 8 (3456) 25-35-52, 25-11-09, 25-13-20,

E-mail: tfki@yandex.ru

Сайт: http://www.tfki72.com/

КОММЕНТАРИЙ К СЛАЙД-ШОУ:

В настоящее время на фабрике трудится около 60 резчиков. Каждое изделие выполняется вручную. Все работы индивидуальны. Здесь выпускают достаточно широкий диапазон сувенирных изделий: от дорогостоящих – из элитных материалов, из кости мамонта – до относительно дешёвых – из простой цевки и рога лося. Но главный капитал фабрики – это люди. За долгие годы уникальные работы создают такие мастера, как: Г. Хазов, Г. Кривошеин, Н. Фофанова, М. Хучашев, З. Ластовская, М. Кульмаметов, М. Тимергазеев. Смотрите слайд-шоу «Мастера Тобольской фабрики художественных косторезных изделий».

МАСТЕРСКАЯ МИНСАЛИМА ТИМЕРГАЗЕЕВА

В Тобольске, на площади Ремезова, в 2014 г. открыл свои двери «Дом Минсалима». Сбылась давняя мечта известного не только в Тобольске, но и далеко за его пределами тобольского костореза Минсалима Тимергазеева, его друзей и поклонников.

В Тобольске, на площади Ремезова, в 2014 г. открыл свои двери «Дом Минсалима». Сбылась давняя мечта известного не только в Тобольске, но и далеко за его пределами тобольского костореза Минсалима Тимергазеева, его друзей и поклонников.На месте детского дома, в котором он когда-то воспитывался, возведён новый дом, построенный в том же стиле памятника архитектуры, но обладающий всеми современными функциями. В доме расположились косторезные мастерские, салон «У Минсалима», который временно занимал другие помещения, и самое главное – Музей тобольского косторезного промысла.

В Музее теперь представлены как работы из фондов, так и сменные выставки косторезов, а так же артефакты, найденные во время экспедиций, и картины – недавно их, подарки косторезу от друзей-художников, вернул владельцу Сургутский художественный музей, взявший их несколько лет назад на временное хранение.

– Это мечта огромного количества людей – отдать людям обратно дома, чтобы их восстановили, и они снова стали историческими памятниками, – отмечает Минсалим Валиахметович.

Общая концепция «Дома» – это северная мифология, в музее будет множество экспонатов, посвящённых именно ей. В постоянную экспозицию, например, войдёт «Рождение медведя», весло-оберег Иртыша и многое другое.

В зарубежных справочниках значится, что в Доме Минсалима можно поучиться резьбе по кости, услышать увлекательный рассказ в семейном музее кости, приобрести сувенир по душе и кое-что другое. За короткое время здание стало привлекательным туристическим объектом, посещаемость порой превышала его возможности, ежегодно музей пополнялся новыми изделиями и экспонатами.

В «Доме» теперь проводятся и мастер-классы. Тобольский косторез делился опытом с учениками Тюменской области, Омска, ХМАО и даже Германии. На этот год многие тоже «просятся», ведь, по словам Минсалима Валиахметовича, «мастера доверяют нам».

Адрес ООО «Мастерская Минсалим»: 626150, Тюменская область, г. Тобольск, ул. Октябрьская, д. 2

Тел./факс: 8 (3456) 24-69-93, 8 (922) 48-13-188, 8 (912) 661-55-42

Экскурсию в музей можно заказать по телефонам:

8 (922) 48-13-188 – Минсалим Тимергазеев

8 (912) 395-90-27 – Марина Калиниченко

Сайт: http://www.minsalim.ru/

КОММЕНТАРИЙ К СЛАЙД-ШОУ:

Туристы и гости приходят в Мастерскую, чтобы своими глазами увидеть, как создаются красивые вещи из резной кости. Многие пробуют и сами «порезать косточку». Сейчас это можно попробовать прямо в Музее истории кости по адресу ул. Октябрьская, 2. Также в Мастерскую приезжают стажироваться начинающие резчики или просто желающие научиться приёмам резьбы по кости. Смотрите слайд-шоу «Мастерская Минсалима Тимергазеева».

КНИГА ИЗ ПЛАСТИНОК БИВНЕЙ МАМОНТА

В Тюмени презентовали уникальную «книгу». Каждая её страница – не привычный бумажный листок, а пластина из бивня мамонта, буквы вырезаны и окрашены крепким настоем чая, а вместо переплета и обложки – деревянная доска. Авторов у арт-бука «Книга Слов» трое: писатель, краевед Анатолий Омельчук, косторез Минсалим Тимергазеев и его сын Сергей Тимергазеев.

В Тюмени презентовали уникальную «книгу». Каждая её страница – не привычный бумажный листок, а пластина из бивня мамонта, буквы вырезаны и окрашены крепким настоем чая, а вместо переплета и обложки – деревянная доска. Авторов у арт-бука «Книга Слов» трое: писатель, краевед Анатолий Омельчук, косторез Минсалим Тимергазеев и его сын Сергей Тимергазеев.Шедевр существует в единственном экземпляре. Он будет храниться в библиотечном центре Тюменского государственного университета. Авторы вручили этот подарок непосредственно ректору Валерию Фалькову, стоимость которого достигает нескольких сотен тысяч рублей.

Автор текста «Книги Слов» Анатолия Омельчука рассказал, как зародилась идея этой удивительной книги. В Полярном Урале увидел большие камни, и на этих камнях были написаны тексты. У вырезанных на валунах слов никогда не будет много читателей – редкие путешественники. И тогда он понял: «главное – сказать, а не быть прочитанным».

По словам самого тобольского мастера-костореза Минсалима Тимергазеева, поиски подходящего материала были очень долгими. «Мы ушли далеко на Ямал. Проблема в том, что пролежавшие в земле несколько десятков тысяч лет бивни часто оказываются очень сухими и неподходящими для работы. К тому же, нам были нужны достаточно крупные заготовки, около 20 см. в диаметре». В итоге материал для книги был приобретён у одного из косторезов, который хранил его для своих будущих работ более 8 лет.

– Когда мы с сыном вернулись в Тобольск и начали работу, то поняли, что простая затея оказалась довольно длительной в исполнении: больше месяца мы работали над этими семью страницами. Основную работу делал мой сын Сергей. Особенно тяжело давались круглые буквы», – делится опытом косторез.

СИЯНИЕ «СЕВЕРНОГО СОЛНЦА»

Как дополнение к постоянной экспозиции «Белая сказка» (тобольская резная кость) в Тюменском музее ИЗО открыли выставку «Северное солнце». Здесь представлены произведения мастеров тобольской школы косторезного искусства 1960 – 1980-х гг.: Колычева, Кривошеина, Обрядовой, Русаева, Синицких, Хазова и др.

Как дополнение к постоянной экспозиции «Белая сказка» (тобольская резная кость) в Тюменском музее ИЗО открыли выставку «Северное солнце». Здесь представлены произведения мастеров тобольской школы косторезного искусства 1960 – 1980-х гг.: Колычева, Кривошеина, Обрядовой, Русаева, Синицких, Хазова и др.– Этот период – 1960 – 1980-е гг. – один из ярчайших в развитии тобольской резьбы по кости, – уточнила Вера Субботина, заведующая отделом прикладного искусства Тюменского музейного комплекса. – Именно в эти годы миниатюры тобольских мастеров экспонировались на выставках разных уровней, их приобретали в свои коллекции как центральные российские музеи, так и частные коллекционеры, в том числе зарубежные.

Основная тема показанных произведений – «северная».

– В работах Гавриила Хазова всегда предполагается пространство, даже если фигуры размещены на небольшой подставке, – уточнила Вера Александровна. – Его герои – основательные, доброжелательно-серьёзные – неотъемлемая часть этого бескрайнего пространства, и чаще всего изображены преодолевающими его. Они неспешно, размеренно движутся или стремительно несутся на упряжках. Персонажи заслуженного художника РФ Веры Прокопьевны Обрядовой излучают доброжелательность, теплоту. Характерная для её работ пластическая полновесность делает образы спокойными и убедительными.

Излюбленные персонажи работ Виталия Русаева – весёлые, озорные мальчишки, азартно борющиеся друг с другом, и сказочные герои. К слову, Русаев первый из тобольских косторезов обратился к персонажам северных сказок. На выставке можно полюбоваться симпатичными фигурками – «Эльхин» (лентяй), «Ёнко» (охотник).

– Произведения ведущих мастеров, без которых не обходилась ни одна значимая выставка, получили и широкое международное признание: в «арсенале» каждого из них выставки-ярмарки не менее чем в 20 странах, – уточнила Вера Субботина. – Вера Обрядова, Виталий Русаев, Гаврила Хазов получили звание «Заслуженный художник России», Геннадий Кривошеин был удостоен Государственной премии РСФСР имени Ильи Репина.

«Северное солнце» – выставка, не имеющая каких-либо возрастных ограничений. На неё можно смело приходить всей семьёй. Заряд позитива гарантирован. Здесь показано искусство эпохи соцреализма – времени, когда от художников требовалось изображать своих героев добродушными, счастливыми и жизнерадостными. Этими эмоциями они и делятся с посетителями.

ПАМЯТНИК САРАТОВСКОЙ ГАРМОНИ

Гармонь для Саратова это больше, чем гармонь. Недавно, благодаря 180 тысячам голосов, саратовская гармонь стала народным символом области. В конкурсе «Гордись Саратов!», проведённом местным телеканалом, горожане выбрали три достопримечательности, которые могут быть символом города. Победителями стали – саратовская гармошка, старейшая в России консерватория имени Собинова и Энгельская дивизия дальней авиации.

Гармонь для Саратова это больше, чем гармонь. Недавно, благодаря 180 тысячам голосов, саратовская гармонь стала народным символом области. В конкурсе «Гордись Саратов!», проведённом местным телеканалом, горожане выбрали три достопримечательности, которые могут быть символом города. Победителями стали – саратовская гармошка, старейшая в России консерватория имени Собинова и Энгельская дивизия дальней авиации.Поэтому логично и вполне объяснимо, что в 2009 г. к Дню города на проспекте имени Кирова в Саратове появилась бронзовая фигура весёлого гармониста в русской рубахе, картузе и сапогах, сидящего на скамейке. Автором памятника стал саратовский скульптор Владимир Пальмин.

– Главным героем я выбрал обычного саратовского мужичка, играющего на гармошке, – объяснил Пальмин. – Правда, сначала был другой вариант – просто стоит на улице гармонист, без фонаря и без лавочки. Теперь же к этому памятнику можно присесть. Макет изготавливался из глины, и только потом его отливали из бронзы на литейном заводе в Московской области, в городе Жуковском. Я лично вёз оттуда памятник.

Высота всего памятника достигает 3 м. 40 см. при весе в 750 кг. Стоимость изготовления скульптурной композиции составила около 1 млн. рублей.

Памятник стал городской достопримечательностью и популярным местом для фотосъёмки. В определённые часы памятник проигрывает композиции местного саратовского инструментального коллектива и напоминает об историческом символе города – гармошке. Памятник, являющийся визитной карточкой города, очень скоро пришёлся по вкусу не только местным жителям, но и гостям города, увозящим с собой фото с бронзовым саратовским гармонистом.