|

|

| |

| Народные промыслы | Жостовские подносы | ||

|

|||||

|

Жостовский промысел известен на весь мир по, казалось бы, обычному в быту предмету – металлическому подносу. Почти два века из рук настоящих мастеров своего дела выходят поистине замечательные произведения искусства – расписные жостовские подносы. Зарождение самого жостовского промысла связано с лукутинской лаковой миниатюрой на папье-маше, которая изготавливалась в расположенном неподалёку с.Федоскино. В 1825 г. художник-миниатюрист О.Ф. Вишняков, сын владельца московской фабрики по изготовлению металлических расписных подносов, основал в Жостове мастерскую, где создавали подносы с сюжетной и цветочной росписью.Творения жостовских умельцев хранятся в коллекциях Лоры Буш, Жака Ширака, английской королевы Елизаветы, испанского короля Хуана Карлоса II, в коллекциях первых лиц нашего государства. За свою историю жостовские подносы из бытового предмета стали самостоятельными декоративными предметами, а ремесло обрело статус уникального вида русского народного искусства.

|

||||

Роспись подносов на Жостовской фабрике

|

Сортировать:

|

|

по популярности

|

|

|

1.

Жостовские подносы

Жо́стовская ро́спись – народный промысел художественной росписи металлических подносов, существующий в деревне Жостово Мытищинского района Московской области. Промысел расписных металлических подносов возник в середине XVIII в.

2.

Жостовская фабрика роспись подноса и фильм о производстве

3.

Жостовские подносы – русские народные промыслы.

Изумительная красота жостовской росписи доставит Вам большое удовольствие и радость соприкосновения с прекрасным народным искусством.

4.

Вести про жостовские подносы

Жостовские мастера привезли в Рязань свои кованые расписные подносы.

5.

Роспись подносов на Жостовской фабрике

6.

Жостовские подносы

Фильм можно использовать на уроках изобразительного искусства на уроках в начальной школе при знакомстве с жостовскими подносами

7.

Жостовский букет

8.

Роспись жостовских подносов

9.

Как рисуются цветы

10.

Мастер-класс в Жостово

11.

А-ля рюс. 4 – «Жостовская роспись»

Неповторимые сюжеты, вдохновляющие современных дизайнеров. Жостовская роспись – невероятная история создания и тайны уникальной мастерской – в программе «А-ля рюс» с Александрой Вертинской.

12.

Жостово. Музей

13.

Экскурсия на жостовскую фабрику

14.

Выставка «Жостовский поднос – безупречный подарок»

15.

Жостовские подносы

Православие детям.

«ЛАКОВОЕ ДЕЛО» В РОССИИ

Появление железных расписных подносов отдалённо связано с увлечением китайским искусством и, в частности, китайскими лаками (на фото: чёрный лак с перламутровой инкрустацией, Китай, династия Мин, XVI в.) Оттуда «лаковое дело», как называли его у нас в России, перешло в Индию, Иран, а затем в Европу. В европейских странах – Италии, Франции – расписывали под лак обычно деревянную мебель, музыкальные инструменты, шкатулки, табакерки, коробки из папье-маше – плотного материала, сделанного из особым образом обработанной бумаги. Лаковой росписью украшали комнаты дворцов. Позже появились расписные подносы – немецкие (браун-швейгские) и английские.

Появление железных расписных подносов отдалённо связано с увлечением китайским искусством и, в частности, китайскими лаками (на фото: чёрный лак с перламутровой инкрустацией, Китай, династия Мин, XVI в.) Оттуда «лаковое дело», как называли его у нас в России, перешло в Индию, Иран, а затем в Европу. В европейских странах – Италии, Франции – расписывали под лак обычно деревянную мебель, музыкальные инструменты, шкатулки, табакерки, коробки из папье-маше – плотного материала, сделанного из особым образом обработанной бумаги. Лаковой росписью украшали комнаты дворцов. Позже появились расписные подносы – немецкие (браун-швейгские) и английские. Закрытие к середине XIX в. практически всех крупных и мелких лакировальных фабрик Западной Европы, связанное с изменением конъюнктуры европейского рынка в области изготовления художественных бытовых предметов, сделало российские лаки единственным наследником европейских производств по выпуску лаковых предметов функционального назначения.

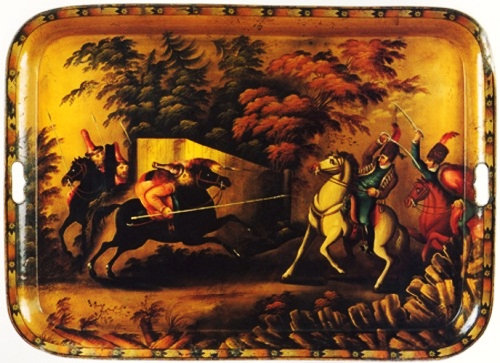

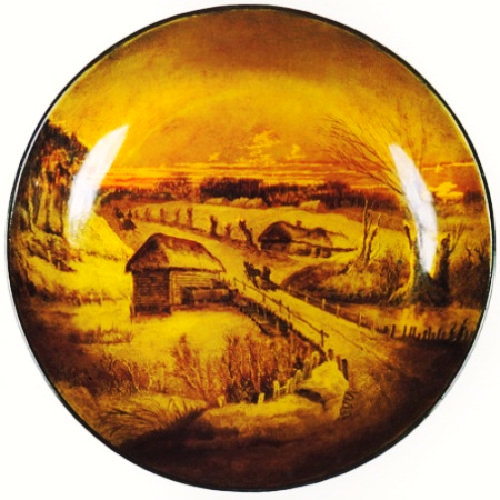

Расписные железные подносы – обычные предметы каждодневного использования и в то же время – настоящие произведения искусства и памятники культуры. Подносы прекрасно отражают временной срез своей эпохи. Их жанровая живопись и манера художественного исполнения хорошо показывают различные стилевые направления в искусстве, моду и вкусы разных социальных групп русского общества.

Сцены мифологического и исторического характера, круг популярных тем «из народной жизни», изображения романтических пейзажных ландшафтов, роскошных букетов из садовых и полевых цветов, праздничных натюрмортов из груш, яблок и винограда – всё это многообразие «старинного художества» можно встретить на железных подносах с лаковой росписью. Расписанные по большей части не известными сегодня художниками-живописцами и мастерами «лакирного дела» из крепостных «крестьян-промышленников» или «работного заводского люда», они сохранили для нас драгоценную информацию о материальной и духовной культуре России прошедших эпох. Являются важными вещественными источниками в понимании оригинального синтеза национальной специфики и европейских традиций в этом виде декоративно-прикладного искусства.

ИСТОРИЯ ЖОСТОВСКОГО ПОДНОСА

Ко времени возникновения подмосковного промысла подносов в России уже существовало производство металлических подносов. С XVIII в. славились расписные лакированные подносы Нижнего Тагила, который удерживал славу ведущего промысла расписных подносов вплоть до 1870 – 1880-х гг., когда жостовские изделия стали серьезными конкурентами уральским. Зарождение самого жостовского промысла связано с лукутинской лаковой миниатюрой на папье-маше, изготовлявшейся в расположенном неподалёку с. Федоскино. Начало производства подносов в Жостове принято связывать с 1825 г.

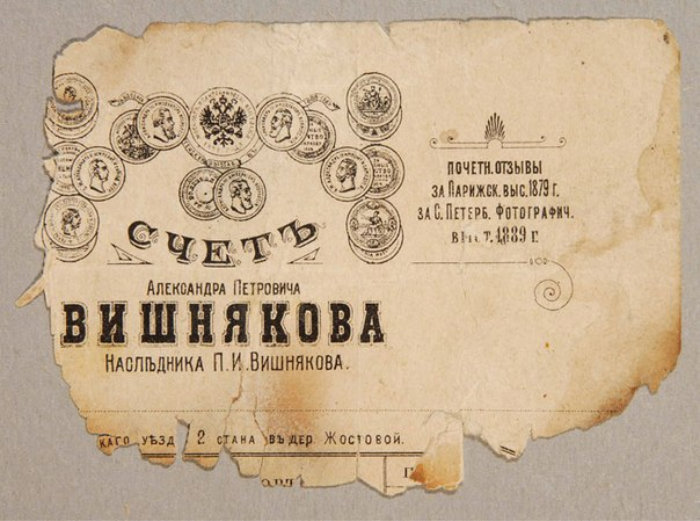

Ко времени возникновения подмосковного промысла подносов в России уже существовало производство металлических подносов. С XVIII в. славились расписные лакированные подносы Нижнего Тагила, который удерживал славу ведущего промысла расписных подносов вплоть до 1870 – 1880-х гг., когда жостовские изделия стали серьезными конкурентами уральским. Зарождение самого жостовского промысла связано с лукутинской лаковой миниатюрой на папье-маше, изготовлявшейся в расположенном неподалёку с. Федоскино. Начало производства подносов в Жостове принято связывать с 1825 г. Художник-миниатюрист О.Ф. Вишняков, сын владельца московской фабрики по изготовлению металлических расписных подносов, основал в Жостове мастерскую, где создавали подносы с сюжетной и цветочной росписью. В прейскуранте Вишняковых значилось:

«Заведение братьев Вишняковых лакированных металлических подносов, сухарниц, поддонов, из папье-маше шкатулок, портсигаров, чайниц, альбомов и проч.…существует с 1825 г.».

Первое упоминание об изготовлении Вишняковыми расписных металлических подносов находим в материалах Петербургской выставки Российских мануфактурных изделий 1839 г. В перечне экспонатов, представленных Филиппом Вишняковым, наряду с изделиями из папье-маше, перечислены

«выколоченные из жести картины, подносы, вазы, виноградницы, тарелочки... и т. п. – всё под лаком с рисунками».

Первые из дошедших до нас изделий жостовского промысла датируются 1870-ми гг. Это подносы, выполненные в мастерских О.Ф. Вишнякова, Е.Ф. Беляева и Е.Ф. Цыганова.

В последней трети XIX в. производство подносов в Жостове достигло расцвета. Немалый вклад в развитие промысла внёс сын Ф. Вишнякова – Осип. Принадлежавшие ему в Жостове и соседней деревне Осташково мастерские выпускали большое количество изделий, отличавшихся высоким мастерством живописи.

Наиболее художественными и дорогими считались подносы с жанровой живописью: мчащиеся тройки лошадей, крестьянские девушки у околицы, сцены чаепития. Аналогичные композиции исполнялись мастерами на лаковых шкатулках. На выставках подносы Вишняковых признавались лучшими по росписи, по качеству лака и полировки. Секрет успеха заключался в том, что железо покрывали грунтом, многократно лакировали и тщательно полировали как с лицевой, так и с оборотной стороны. В жанровой и цветочной росписи мастера использовали те же приёмы, что и в миниатюрной живописи на шкатулках.

Оригинальным декоративным приемом в Жостове стал способ украшения подносов коптящим пламенем свечи, который имитировал окраску панциря черепахи и получил местное название «червячок». Два таких подноса в 1880-е гг. находились в употреблении в семье Льва Толстого, и сейчас их можно видеть в московской усадьбе-музее в Хамовниках.

Есть воспоминания жостовских живописцев XIX в. об обучении молодых художников.

«Сначала заставляли писать «горизонт» – соединение синего цвета с розовым, потом горки, долины, «земельку», затем легкие пейзажи, составленные из одного-двух домиков, потом разные московские виды».

На рубеже XX в., подобно всем народным промыслам, Жостово переживало кризис. Началось дробление мастерских (к 1917 г. в деревне было четырнадцать мелких кустарных заведений), а потом спрос на подносы упал, и наступило сокращение производства. Мастера уходили в сельское хозяйство, в отхожие промыслы. По образцу миниатюристов Федоскина лучшие живописцы подносов организовали в 1912 г. в деревне Новосильцево Трудовую артель. Но она просуществовала недолго и распалась, не найдя рынков сбыта.

Новый этап в истории Жостово начался после Великой Октябрьской социалистической революции.

КОММЕНТАРИЙ К СЛАЙД-ШОУ:

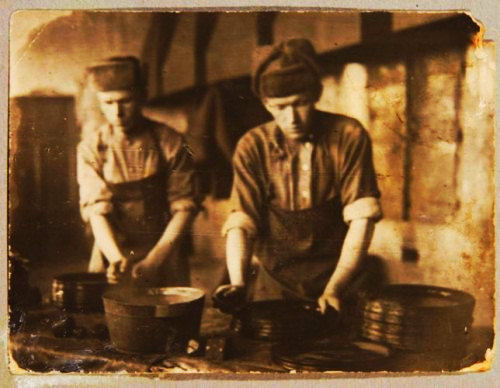

Условия работы и отношения хозяина с рабочими в царскую эпоху были далеки от идиллических. За неимением специальных помещений производство часто велось в жилой избе. Рабочий день длился по пятнадцать – семнадцать часов. Хозяина и рабочих, особенно учеников, связывали письменные «условия». Был, например, такой пункт: «в случае постигнет меня, Гущина, смерть, то оставшиеся в долгу за мной деньги обязан заплатить ему, Вешнякову, сын мой Гаврила Никитин, не доводя до судопроизводства. Условие сие хранить с обеих сторон свято и не нарушимо, в чем и подписуемся». Вот в таких условиях и рождались яркие, красочные, радостные жостовские подносы. Смотрите слайд-шоу: «История жостовских подносов».

Условия работы и отношения хозяина с рабочими в царскую эпоху были далеки от идиллических. За неимением специальных помещений производство часто велось в жилой избе. Рабочий день длился по пятнадцать – семнадцать часов. Хозяина и рабочих, особенно учеников, связывали письменные «условия». Был, например, такой пункт: «в случае постигнет меня, Гущина, смерть, то оставшиеся в долгу за мной деньги обязан заплатить ему, Вешнякову, сын мой Гаврила Никитин, не доводя до судопроизводства. Условие сие хранить с обеих сторон свято и не нарушимо, в чем и подписуемся». Вот в таких условиях и рождались яркие, красочные, радостные жостовские подносы. Смотрите слайд-шоу: «История жостовских подносов».

ЖОСТОВСКИЕ ПОДНОСЫ В ГОСУДАРСТВЕ СССР

В 1920-х гг. в Жостове, Новосильцеве и Троицком возникло несколько артелей, объединившихся в 1928 г. в одну – «Металлоподнос» (с 1960 г. – Жостовская фабрика декоративной росписи).

В 1920-х гг. в Жостове, Новосильцеве и Троицком возникло несколько артелей, объединившихся в 1928 г. в одну – «Металлоподнос» (с 1960 г. – Жостовская фабрика декоративной росписи). В период 1920 – 1930-х гг. с мастерами-жостовцами сотрудничали профессиональные художники: П.П. Кончаловский, П.А. Спасский, Б.Н. Ланге, П.П. Соколов-Скаля. Тогда казалось, что букет, написанный по законам академической живописи в виде натюрморта, улучшит жостовскую традицию. Однако новые образцы оказались далёкими от привычных приёмов местной росписи и не были приняты мастерами. Все же опыт совместной работы оказался полезным, так как побудил жостовцев к собственному творчеству.

Небольшая группа живописцев артели: И.С. Леонтьев, А.И. Лезнов, П.С. Курзин, Д.С. Клёдов, сохраняя неизменной традиционную технику, одновременно откликалась и на новые веяния в искусстве. Букеты, в отличие от привычной композиции Вишняковых, стали более плотно собранными и, благодаря активной бликовке, приобрели черты монументальности. В эти годы цветочная роспись стала превалировать над жанровой и пейзажной живописью. В последующие десятилетия достижения этих лет стали восприниматься мастерами как классика оформления подносов.

В 1930-е гг. советское правительство оказывало большую поддержку народным промыслам – изделия кустарной промышленности служили предметом экспорта. Жостовские подносы экспонировались на зарубежных художественных выставках: 1924 и 1937 гг. в Париже и Всемирной 1939 г. в Нью-Йорке. В эти годы из чисто бытового предмета расписной поднос стал всё больше приобретать значение настенного панно-картины.

Повседневный труд и успехи промысла были прерваны Великой Отечественной войной. Она нанесла немало тяжёлых потерь рядам жостовских мастеров.

В послевоенные годы быстрому восстановлению промысла способствовало пополнение артели молодыми художниками, которые прошли обучение в Федоскинской художественной школе на специально созданном отделении жостовской росписи.

В 1950 – 1960-е гг. артель возглавлял А.П.Гогин – талантливый художник и очень требовательный руководитель. Большой его заслугой явилось сохранение и закрепление в коллективе самобытной техники цветочной росписи.

С 1960 г. существует Жостовская фабрика декоративной живописи.

В 1960 – 1970-е гг. большую помощь в развитии творчества на фабрике оказал московский Институт художественной промышленности. Его сотрудники – искусствоведы Б.И. Коромыслов и И.А. Крапивина проводили с мастерами творческие семинары, на которых объясняли художественные принципы современной архитектуры и интерьера, иные законы, установившиеся в прикладном искусстве. Это помогало художникам разработать более условное изображение цветка, побудило обратиться к росписи по потали, металлическим порошкам и пластинам перламутровой инкрустации. По словам Н.Н. Гончаровой, им приходилось постепенно осваивать более свободную композицию букета и мягкий аккуратный мазок – так, чтобы лепестки «не мяли» друг друга и «воздух» ощущался вокруг каждого цветка.

Напряженная творческая работа коллектива фабрики способствовала яркому расцвету жостовского искусства в 1970 – 1980-е гг. Уникальные произведения жостовских художников стали экспонироваться в лучших выставочных залах Москвы. Ведущие художники фабрики были отмечены дипломами Российской Академии художеств, удостоены званий лауреатов премии имени И.Е. Репина, званий заслуженных и народных художников России.

КОММЕНТАРИЙ К СЛАЙД-ШОУ:

В 2015 г. жостовскому промыслу исполнится 190 лет. За это время Жостово из центра кустарного ремесла стало уникальным очагом русского народного искусства, а жостовский поднос из предмета обихода – объектом любования и обрёл статус уникального вида русского народного искусства. Во всех своих проявлениях живопись Жостово – искусство народное. Подносы-панно выражают чувства радости жизни, настроения праздничности, торжественности, гармонии, поэтической созерцательности. И люди отвечают их создателям благодарной любовью и всенародным признанием. Смотрите слайд-шоу «Жостовские подносы в государстве СССР».

В 2015 г. жостовскому промыслу исполнится 190 лет. За это время Жостово из центра кустарного ремесла стало уникальным очагом русского народного искусства, а жостовский поднос из предмета обихода – объектом любования и обрёл статус уникального вида русского народного искусства. Во всех своих проявлениях живопись Жостово – искусство народное. Подносы-панно выражают чувства радости жизни, настроения праздничности, торжественности, гармонии, поэтической созерцательности. И люди отвечают их создателям благодарной любовью и всенародным признанием. Смотрите слайд-шоу «Жостовские подносы в государстве СССР».

ДИНАСТИИ ЖОСТОВСКИХ ХУДОЖНИКОВ

Искусство жостовской росписи подтверждает плодотворность одной из важнейших черт народного творчества – его коллективного характера. Коллективность творчества проявляется в Жостове в разных планах: в преемственности выработанных поколениями традиций и единстве стилистических особенностей; в наследовании мастерства по линии семейных династий. Фамилии представителей современных жостовских династий Антиповых, Беляевых, Гогиных, Леонтьевых, Савельевых известны с середины XIX в. в качестве живописцев и владельцев подносных мастерских. В XX в. к жостовскому искусству приобщались большей частью те жители деревни, чьи родители, деды и прадеды были художниками, лакировщиками, ковалями.

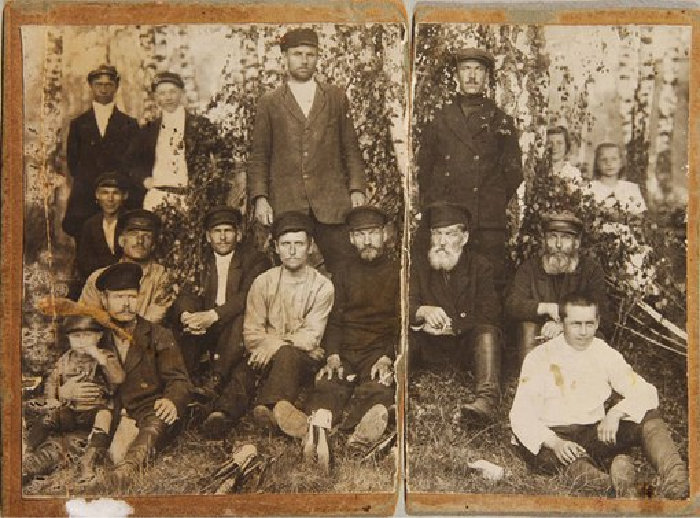

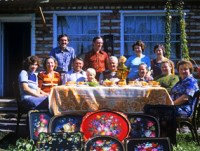

Искусство жостовской росписи подтверждает плодотворность одной из важнейших черт народного творчества – его коллективного характера. Коллективность творчества проявляется в Жостове в разных планах: в преемственности выработанных поколениями традиций и единстве стилистических особенностей; в наследовании мастерства по линии семейных династий. Фамилии представителей современных жостовских династий Антиповых, Беляевых, Гогиных, Леонтьевых, Савельевых известны с середины XIX в. в качестве живописцев и владельцев подносных мастерских. В XX в. к жостовскому искусству приобщались большей частью те жители деревни, чьи родители, деды и прадеды были художниками, лакировщиками, ковалями. Выдающиеся художники Жостово 1920 – 1930-х гг. работали среди мастеров, производивших традиционные массовые изделия. В это время промысел насчитывал семьдесят живописцев. В их числе стали появляться женщины – раньше эта профессия считалась мужской. Первой художницей, ученицей И.С. Леонтьева, стала А.И. Савельева, дочь старого мастера. Имена знаменитых жостовские мастера навсегда вписаны золотыми буквами в историю промысла. Это Павел Иванович Плахов, Борис Васильевич Графов, Андрей Павлович Гогин, Василий Ильич Дюжаев, Матвей Родионович Митрофанов, братья Клёдовы – Дмитрий и Василий. И династии жостовских мастеров: Леонтьевы, Митрофановы, Беляевы-Гончаровы, Гогины, Клёдовы (семейная династия художников Клёдовых на фото), Пичугины, Савельевы. Лучшие мастера не только сохранили традиционные основы подносной живописи, но и оставили заметный след в искусстве и передали своё уникальное мастерство новым поколениям жостовских художников.

В советские годы работа в артели и на фабрике считалась почётным и доходным делом, поэтому практически каждая семья была причастна к изготовлению и отделке подносов.

Росписи часто обучались с детства дома, многие мастера получали навыки «из-под руки» на фабрике. Ощущение промысла как большой семьи воспитывалось и не только благодаря родственным связям. Многолетний труд художников, когда 250 человек трудились в одном большом зале, помогал накапливать коллективный опыт и совершенствовать мастерство.

«В конце рабочего дня идешь сдавать свои подносы и посмотришь, кто, как пишет, что-то и для себя новое у кого-нибудь подметишь».

КОММЕНТАРИЙ К СЛАЙД-ШОУ:

Традиции жостовской росписи подтверждают незыблемость коллективных основ промысла. Преемственности выработанных поколениями традиций и единства стилистических особенностей; в наследовании мастерства по линии семейных династий. Не изменился этот характер взаимодействия и в фабричных условиях. В совместной работе мастеров и художников, когда наиболее опытные рассредоточены по всему цеху, группируя вокруг себя по пять-шесть живописцев. Как сказал главный художник фабрики Б.В. Графов: «Я сравнил бы это с хором, где распев ведут наиболее сильные голоса». Смотрите слайд-шоу «Жостовские династии».

Традиции жостовской росписи подтверждают незыблемость коллективных основ промысла. Преемственности выработанных поколениями традиций и единства стилистических особенностей; в наследовании мастерства по линии семейных династий. Не изменился этот характер взаимодействия и в фабричных условиях. В совместной работе мастеров и художников, когда наиболее опытные рассредоточены по всему цеху, группируя вокруг себя по пять-шесть живописцев. Как сказал главный художник фабрики Б.В. Графов: «Я сравнил бы это с хором, где распев ведут наиболее сильные голоса». Смотрите слайд-шоу «Жостовские династии».

И.С. ЛЕОНЬТЬЕВ: ОСНОВАТЕЛЬ ДИНАСТИИ

От простоты и непритязательности мотивов крестьянских росписей шёл во многих своих поисках И.С. Леонтьев, ведущий художник промысла до 1945 г. Букеты на его подносах легко вписаны в форму вещи. Рисунок цветов строг и академичен. Тонкая прорисовка деталей сопровождается прокладкой бликов, выявляющих объёмность цветочных форм. Растения, моделированные тонкими градациями светотени, кажутся овеянными воздухом. Художник ни в чём не нарушает границ условности декоративной живописи, ему не свойственна излишняя натуральность изображений. Их относительная объёмность уравновешивается плоскостью фона, который играет в произведениях Леонтьева активную декоративную роль. Леонтьев внёс много нового в использование цветных, золотых, серебряных фонов. Неяркая палитра самого букета контрастно выделяется на звучном цветном фоне или разработана в едином с ним цветовом ключе, например красное на красном. На металлизированных грунтах оттенки синего, зелёного придают фонам Леонтьева мерцающую глубину. Работам этого мастера присущи изысканность техники, тонкость цветовых отношений. Его творчество – одна из вершин искусства Жостова.

От простоты и непритязательности мотивов крестьянских росписей шёл во многих своих поисках И.С. Леонтьев, ведущий художник промысла до 1945 г. Букеты на его подносах легко вписаны в форму вещи. Рисунок цветов строг и академичен. Тонкая прорисовка деталей сопровождается прокладкой бликов, выявляющих объёмность цветочных форм. Растения, моделированные тонкими градациями светотени, кажутся овеянными воздухом. Художник ни в чём не нарушает границ условности декоративной живописи, ему не свойственна излишняя натуральность изображений. Их относительная объёмность уравновешивается плоскостью фона, который играет в произведениях Леонтьева активную декоративную роль. Леонтьев внёс много нового в использование цветных, золотых, серебряных фонов. Неяркая палитра самого букета контрастно выделяется на звучном цветном фоне или разработана в едином с ним цветовом ключе, например красное на красном. На металлизированных грунтах оттенки синего, зелёного придают фонам Леонтьева мерцающую глубину. Работам этого мастера присущи изысканность техники, тонкость цветовых отношений. Его творчество – одна из вершин искусства Жостова.Д.С. КЛЁДОВ: РАБОТАЛ ПО «ЧУТЬЮ»

Большим мастером композиции был Д.С. Клёдов. Если И.С. Леонтьев несколько рационалистичен, то Д.С. Клёдов работал «по чутью». Собирая цветы или плоды в компактную группу, он оставлял воздушные просветы фона. Манера его письма стремительна. Все формы находятся в движении, как от дуновения легкого ветра. Материальность изображения выявлена переходами света и тени, смягчена цветными рефлексами и бликами, которые создают цветовую и световую вибрацию, не нарушая единства колористической гаммы. Фигурные борта подносов украшены растительным орнаментом или пышной «уборкой» геометрического рисунка. Работы Д. Клёдова могут служить образцом системы жостовского письма. В нём все обязательные приёмы доведены до высокого уровня мастерства.

Большим мастером композиции был Д.С. Клёдов. Если И.С. Леонтьев несколько рационалистичен, то Д.С. Клёдов работал «по чутью». Собирая цветы или плоды в компактную группу, он оставлял воздушные просветы фона. Манера его письма стремительна. Все формы находятся в движении, как от дуновения легкого ветра. Материальность изображения выявлена переходами света и тени, смягчена цветными рефлексами и бликами, которые создают цветовую и световую вибрацию, не нарушая единства колористической гаммы. Фигурные борта подносов украшены растительным орнаментом или пышной «уборкой» геометрического рисунка. Работы Д. Клёдова могут служить образцом системы жостовского письма. В нём все обязательные приёмы доведены до высокого уровня мастерства.А.П. ГОГИН: МАСТЕР ЛЮБОГО ЖАНРА

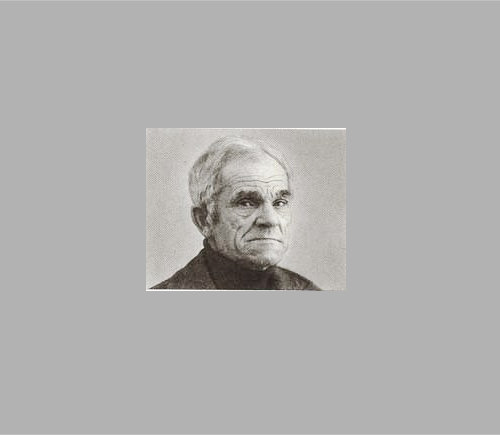

С 1948 по 1961 гг. художественным руководителем и главным художником промысла был выдающийся живописец Жостово заслуженный деятель искусств РСФСР А.П. Гогин (1893 – 1980 гг.). Вся его долгая жизнь была связана с родной деревней: здесь в старых мастерских он учился, а в 1920-е гг. участвовал в организации артели; здесь создал множество разнообразных произведений, буквально разошедшихся по всему свету; здесь обучил многих молодых мастеров.

С 1948 по 1961 гг. художественным руководителем и главным художником промысла был выдающийся живописец Жостово заслуженный деятель искусств РСФСР А.П. Гогин (1893 – 1980 гг.). Вся его долгая жизнь была связана с родной деревней: здесь в старых мастерских он учился, а в 1920-е гг. участвовал в организации артели; здесь создал множество разнообразных произведений, буквально разошедшихся по всему свету; здесь обучил многих молодых мастеров. Как художник Гогин сформировался под руководством И.С. Леонтьева, уникальные работы которого с детских лет были предметом его восхищения. Работая в 1930-х гг. рядом с Леонтьевым, Лёзновым и Курзиным, Гогин приглядывался к их манере письма, тщательно изучал разные виды жостовских техник. Ведь Жостовская роспись берёт начало от русской народной кистевой живописи – импровизации, но у каждого мастера был свой выработанный стиль.

Как-то в 1930-е гг. художники-профессионалы (среди них был известный художник П. Кончаловский) решили сделать композиции на холстах, которые мастера перенесли бы на подносы. И тогда стало ясно, что то, что можно сделать в картине, – нельзя на подносе, и наоборот. На подносе надо создавать живопись, неотделимую от вещи.

К А.П. Гогину в полной мере применима характеристика, данная мастерам Жостово одним из его первых историков:

«Лучшими живописцами считаются те, которые наряду с быстротой рук, обладают сильным творчеством: живописец хорош, если у него в голове «и воздух, и вода, и лазурь поднебесная, и струя, что с нёба идёт», если он не задумывается нарисовать и «тигру», и всякого другого зверя, и ландшафт, и узор; пусть всё это будет не согласно с природой, пусть небо будет зелёное, деревья красные. Это разнообразие таланта поднимает акции мастера».

ДИНАСТИЯ БЕЛЯЕВЫХ-ГОНЧАРОВЫХ

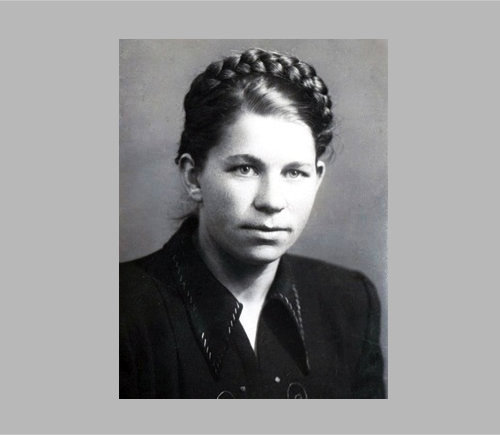

В 1942 г. в артель на учебу к великому мастеру Гогину Андрею Павловичу пришла 15-летняя Беляева Нина Николаевна, правнучка Т.М. Беляева. С этого момента начинается новый взлёт мастерства династии Беляевых. Н.Н. Беляева (Гончарова) гармонично вписалась в коллектив художников и благодаря упорству, труду, вниманию со стороны педагогов и старших товарищей заняла достойное место среди художников-мастеров. Её подносы хранятся во многих музеях страны. Она заслуженный художник РСФСР, лауреат государственной премии, имеет правительственные награды. Наиболее часто встречающиеся цветы в композициях Гончаровой Н.Н. – розы.

В 1942 г. в артель на учебу к великому мастеру Гогину Андрею Павловичу пришла 15-летняя Беляева Нина Николаевна, правнучка Т.М. Беляева. С этого момента начинается новый взлёт мастерства династии Беляевых. Н.Н. Беляева (Гончарова) гармонично вписалась в коллектив художников и благодаря упорству, труду, вниманию со стороны педагогов и старших товарищей заняла достойное место среди художников-мастеров. Её подносы хранятся во многих музеях страны. Она заслуженный художник РСФСР, лауреат государственной премии, имеет правительственные награды. Наиболее часто встречающиеся цветы в композициях Гончаровой Н.Н. – розы.«Это мои любимые цветы», – говорит она. – Смотришь на них и кажется, что это само совершенство. Восхищаешься неповторимой красотой, филигранной техникой росписи и временами кажется, что даже чувствуешь запах утренней свежести, исходящей от нежных лепестков роз».

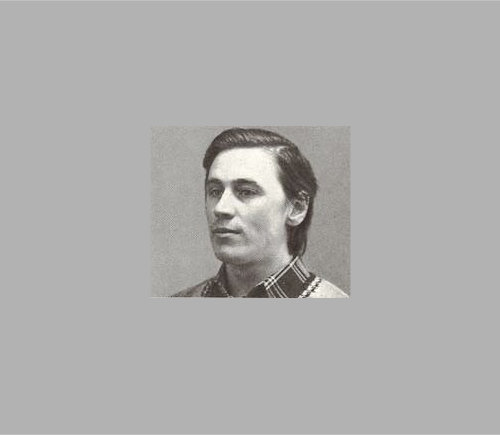

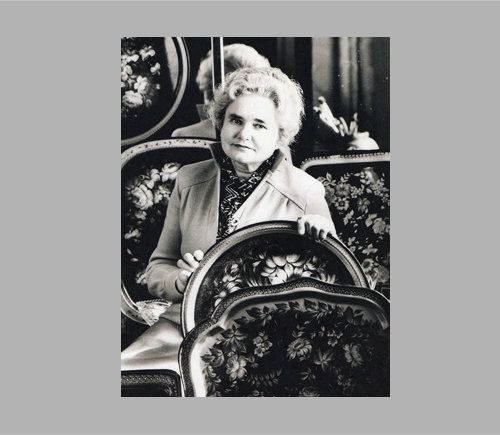

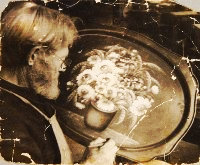

На смену Нине Николаевне пришла её дочь Гончарова Лариса Юрьевна (на фото) – заслуженный художник РФ. Организатор школы (мастер-класс), которая пользуется большой известностью как и у нас в стране, так и за рубежом. Опыт, полученный от матери, плюс академическое образование позволили ей не копировать слепо уже существующие рисунки, а значительно усовершенствовать технику и композицию, присущую только ей. Глубина и насыщенность красок придаёт неземной колорит, кажется, что её цветы излучают свет, тепло, радость и музыку, как в весеннем лесу, наполненном многоголосым пением птиц.

КОММЕНТАРИЙ К СЛАЙД-ШОУ:

Весь мир знает первого космонавта Гагарина, но для обеспечения полета в космос работали сотни тысяч неизвестных людей. Так и в жостовском промысле. В знаменитой династии Беляевых был Андрей Тимофеевич Беляев, род. в 1874 г., он являлся патриархом в изготовлении лаков для подносов. А ведь именно лак придает тот волшебный блеск и колорит краскам. Секрет и технология варки лаков тщательно хранились и являлись капиталом производства и передавались из поколения в поколение. В дальнейшем этим процессом занималась Беляева (Батырь) Валентина Николаевна, правнучка Т.М. Беляева. Смотрите слайд-шоу «Династия Беляевых-Гончаровых».

Весь мир знает первого космонавта Гагарина, но для обеспечения полета в космос работали сотни тысяч неизвестных людей. Так и в жостовском промысле. В знаменитой династии Беляевых был Андрей Тимофеевич Беляев, род. в 1874 г., он являлся патриархом в изготовлении лаков для подносов. А ведь именно лак придает тот волшебный блеск и колорит краскам. Секрет и технология варки лаков тщательно хранились и являлись капиталом производства и передавались из поколения в поколение. В дальнейшем этим процессом занималась Беляева (Батырь) Валентина Николаевна, правнучка Т.М. Беляева. Смотрите слайд-шоу «Династия Беляевых-Гончаровых».

ДИНАСТИЯ МАЖАЕВЫХ

Известна династия Мажаевых, её родоначальник – Николай Николаевич Мажаев (1937 – 2000 гг.). Лауреат Государственной премии РСФСР имени И.Е. Репина, Н.Н. Мажаев – художник очень разный в своих творческих поисках. Не связанные в букет цветы раскидываются почти по всей плоскости подноса. Погруженные в темноту края и высветленный центр создают впечатление воздушной и пространственной глубины. Палевые, розоватые, сиреневые, голубые цветы на фоне нежной зелени листьев создают ощущение свежести, зачарованности и умиротворенности природы. Его работы хранятся в музеях Монреаля, Осло, Милана, Берлина, Бонна, в Музее России, Русском музее (г. Санкт Петербург), Музее народно-прикладного искусства (г. Москва), в Сергиево-Посадском государственном историко-художественном музее-заповеднике, Художественно-мемориальном музее И.Е.Репина г. Чугуева, Звенигородском историко-архитектурном и художественном музее.

Известна династия Мажаевых, её родоначальник – Николай Николаевич Мажаев (1937 – 2000 гг.). Лауреат Государственной премии РСФСР имени И.Е. Репина, Н.Н. Мажаев – художник очень разный в своих творческих поисках. Не связанные в букет цветы раскидываются почти по всей плоскости подноса. Погруженные в темноту края и высветленный центр создают впечатление воздушной и пространственной глубины. Палевые, розоватые, сиреневые, голубые цветы на фоне нежной зелени листьев создают ощущение свежести, зачарованности и умиротворенности природы. Его работы хранятся в музеях Монреаля, Осло, Милана, Берлина, Бонна, в Музее России, Русском музее (г. Санкт Петербург), Музее народно-прикладного искусства (г. Москва), в Сергиево-Посадском государственном историко-художественном музее-заповеднике, Художественно-мемориальном музее И.Е.Репина г. Чугуева, Звенигородском историко-архитектурном и художественном музее.Леонтьева Анна Васильевна (1909 – 1999 гг.) с 1936 г. работала на Жостовской фабрике декоративной росписи полировщицей – шкуровщицей и окрасчицей.

Мажаева (Леонтьева) Тамара Алексеевна (1939 г.р.) – художник Жостовской фабрики декоративной росписи с 1954 по 2003 гг. – мастер 6-го разряда. Училась в классе главного художника, заслуженного деятеля искусств Гогина А.П.

Мажаев Александр Николаевич (1961 г. р.) – учился в Федоскинской школе миниатюрной живописи в классе у мастера В.И. Дюжаева. С 2004 г. преподаватель Жостовской декоративной росписи и композиции в училище им. Калинина. Работы хранятся в музеях России, Швейцарии, Швеции, Германии, США.

Мажаева (Курляева) Наталья Владимировна (1961 г. р.) – художник Жостовской фабрики декоративной росписи с 1980 г. Училась у заслуженного художника РСФСР Мажаева Н.Н.

Мажаев Андрей Александрович (1987 г. р.) – учился в училище им. Калинина у мастера Фленовой Т.В. по специальности резьба по дереву и кости, работа по металлу и кузнечному делу у Топтыгина Г.С.

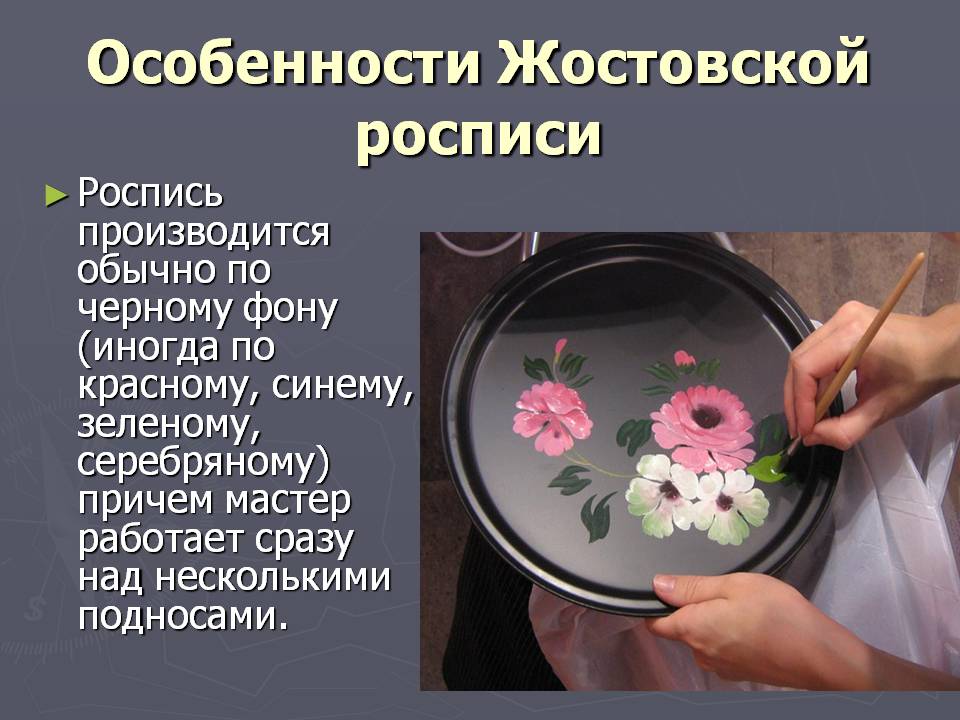

ОСОБЕННОСТИ ЖОСТОВСКОЙ РОСПИСИ

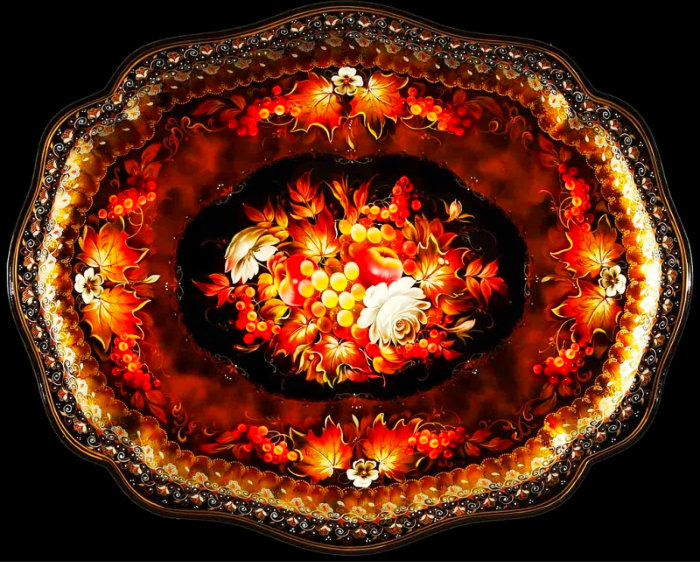

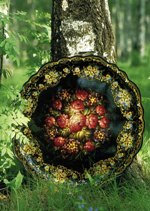

.jpg) Самым распространённым видом жостовской росписи подносов является букет, преимущественно на чёрном или красном фоне, расположенный в центре подноса и обрамлённый по борту мелким золотистым узором. Изображение цветов на лицевой поверхности подноса отличается особой мягкостью и округлостью рисунка. Букет превращается в нарядную группу цветов, свободно положенную на блестящий лаковый фон. Три – четыре крупных цветка (роза, тюльпан, георгин, а порой и более скромные анютины глазки, вьюнки и т.п.) окружались россыпью более мелких цветочков и бутонов, связанных между собой гибкими стебельками и легкой «травкой», то есть небольшими веточками и листочками. Изображение словно рождается из мерцающей глубины, растворяясь в ней прозрачными тенями и вспыхивая яркими бликами на поверхности подноса. Чуть «утолённые» в фоне цветы кажутся легкими, полуобъёмными, тактично данные ракурсы и повороты венчиков не прорывают зрительной плоскости предмета. Мастера умеют находить красивые и выразительные очертания букета в целом на подносе. Верх часто завершается двумя – тремя плавно и широко расходящимися в стороны веточками, изгибы которых следовали за формой самой вещи. Лёгкое узорное кружево из разнообразной «травки» окружает букет по краям, вписывая его в гладкий фон подноса.

Самым распространённым видом жостовской росписи подносов является букет, преимущественно на чёрном или красном фоне, расположенный в центре подноса и обрамлённый по борту мелким золотистым узором. Изображение цветов на лицевой поверхности подноса отличается особой мягкостью и округлостью рисунка. Букет превращается в нарядную группу цветов, свободно положенную на блестящий лаковый фон. Три – четыре крупных цветка (роза, тюльпан, георгин, а порой и более скромные анютины глазки, вьюнки и т.п.) окружались россыпью более мелких цветочков и бутонов, связанных между собой гибкими стебельками и легкой «травкой», то есть небольшими веточками и листочками. Изображение словно рождается из мерцающей глубины, растворяясь в ней прозрачными тенями и вспыхивая яркими бликами на поверхности подноса. Чуть «утолённые» в фоне цветы кажутся легкими, полуобъёмными, тактично данные ракурсы и повороты венчиков не прорывают зрительной плоскости предмета. Мастера умеют находить красивые и выразительные очертания букета в целом на подносе. Верх часто завершается двумя – тремя плавно и широко расходящимися в стороны веточками, изгибы которых следовали за формой самой вещи. Лёгкое узорное кружево из разнообразной «травки» окружает букет по краям, вписывая его в гладкий фон подноса.Цветочный букет имеет несколько сложившихся типов композиций: «Букет собраный», «Букет в раскидку», «Венок», «Ветка с угла», в которых в гармоничном единстве выступают крупные и мелкие цветы, листья, бутоны, стебли.

Цветы могут располагаться гирляндами по периметру подноса, собираться в букеты из трех или пяти цветов, изображаться в корзинах. Нередко цветы сопровождают изображения фруктов, ягод или птиц. Из реалистической живописи позаимствовано изображение «трепетной розы» и прозрачного колокольчика садового вьюнка.

В сюжетных росписях подноса изображаются главным образом колоритные сценки из русской народной жизни: торжественные неторопливые чаепития с непременным самоваром в центре стола, плетение лаптей в крестьянской семье и т.д. Одной из тем в подносной росписи, успешно заимствованной из творческого арсенала лукутинской миниатюрной живописи на папье-маше, стало изображение пейзажных видов, летних и зимних троек. Эта тема закрепилась в 1850 – 1860 гг. как общепринятый канон в сознании подносных мастеров.

Но основная особенность манеры жостовской росписи – это свет через цвет. Здесь даже тени – прозрачны. Цель красок – достичь максимального свечения изображения, насытить всё максимальной белизной, светоносными струями.

КОММЕНТАРИЙ К СЛАЙД-ШОУ:

Независимо от поверхности, на которую наносится жостовская живопись, используется многослойное письмо. Допускается варьирование живописи, художественных и декоративных приёмов (выбор колорита, изменение композиционного решения), свободный и разнообразный выбор декоративных приёмов и техники исполнения (применение техники плотного, сквозного и смешанного письма), выбор декоративных материалов (бронзовая, алюминиевая пудра и паста, перламутр, поталь). Смотрите слайд-шоу «Особенности жостовской росписи».

Независимо от поверхности, на которую наносится жостовская живопись, используется многослойное письмо. Допускается варьирование живописи, художественных и декоративных приёмов (выбор колорита, изменение композиционного решения), свободный и разнообразный выбор декоративных приёмов и техники исполнения (применение техники плотного, сквозного и смешанного письма), выбор декоративных материалов (бронзовая, алюминиевая пудра и паста, перламутр, поталь). Смотрите слайд-шоу «Особенности жостовской росписи».

Т.В. КУРАКИНА: ПРОИЗВОДСТВО ЖОСТОВСКОГО ПОДНОСА

Как изготавливаются знаменитые жостовские подносы? Где можно научиться росписи подносов? Об этом и о другом говорит художник и живописец Жостовской фабрики декоративной росписи Татьяна Васильевна Куракина.

Как изготавливаются знаменитые жостовские подносы? Где можно научиться росписи подносов? Об этом и о другом говорит художник и живописец Жостовской фабрики декоративной росписи Татьяна Васильевна Куракина.– Татьяна Васильевна, каковы традиции жостовского промысла?

–Традиционно на подносах изображаются цветочные композиции. Существуют характерные изображения цветов. Конечно, роза – это всегда роза, но художник может придумать свои формы цветка. Художнику дают лишь общее задание, например, расписать поднос цветами, но конкретно композицию не навязывают. Сейчас художники имеют большую свободу и дают волю фантазии, каждый придумывает свой рисунок, у каждого свой почерк. Рисунок идёт из головы, никогда художники не пользуются какими-либо шаблонами, трафаретами. Иногда рисунок рождается на ходу, уже в процессе работы. Если работа большая, то, конечно, художник прорабатывает композицию сначала на бумаге.

– А какова технология изготовления подносов?

– Металл мы закупаем в Череповце. На фабрике есть станок-ножницы, который режет металл. Основная часть подносов штампуется под прессом, большие – куются вручную.

Для росписи используются только масляные краски. Роспись у нас ведется трехслойная, возможно, благодаря этому, наши подносы имеют «глубину». Сначала создается композиция, затем изделие ставят в печь и при температуре 90 градусов высушивают. После этого художник начинает основную роспись.

Традиционно фон подноса – чёрный, но он может быть и другим. Интерьеры наших домов изменились, и подносы изменились, они могут вписаться в любой интерьер.

На каждом подносе сзади стоят два клейма. Одно клеймо старое, историческое, на нём изображены палитра, кисть и тюльпан, второе – клеймо действующей жостовской фабрики. После того как поднос закончен, каждый художник ставит свою подпись. Начиная с 1970-х гг. каждая работа у нас авторская. До 1970-х гг. художник не имел права ставить свою подпись, на обратной сторонне подноса ставилось лишь клеймо мастерской. Художников не знали, а знали только тех, кто заведует мастерской.

Когда художник закачивает работу, с подносом начинает работать художник-орнаментальщик. Орнамент сушится, затем поднос покрывается лаком в два слоя. Второй слой немного шлифуется. Всего на создание одного подноса уходит четырнадцать дней, независимо от формы и от того, маленький поднос или большой. Технология одинаковая.

– Что, помимо красок, еще необходимо для работы?

– Для работы нам необходим шпатель, которым мы разводим или стираем краску, а также составляем палитру. Еще у художника под рукой всегда должна быть линейка. Художник расписывает поднос, держа его на коленях, – так удобнее всего.

– Где можно научиться росписи подносов? И где учились вы?

– Существуют курсы в Художественной спецшколе миниатюрной росписи, там есть наше отделение. Четыре года студенты учатся бесплатно и получают хорошую стипендию. После этого приезжают к нам на практику. Правда, на нашей фабрике из последнего выпуска никто не остался, но те два месяца, которые выпускники провели у нас летом, работая бок о бок с профессиональными художниками, им запомнятся надолго.

Сама я училась в Федоскинской школе миниатюрной росписи, и уже много лет работаю на фабрике. Каждый день художник учится и у самого себя, и у товарищей. Я проработала на фабрике лет десять, и только тогда мне начали нравиться мои работы.

Мои работы нравятся людям, и это очень приятно, ведь в каждую работу я вкладываю частичку своей души.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И РОСПИСЬ ЖОСТОВСКИХ ПОДНОСОВ

Для производства жостовских подносов применяют тонкую кровельную сталь, листовое железо. Ковка подносов осуществляется на механических прессах. В процессе изготовления листы штампуют в нужные формы, затем подносы проходят вальцовку (для придания жесткости бортам). После вальцовки подносы грунтуют, шпаклюют тонкотёртой глиной или глифталевой шпаклёвкой, зачищают, шлифуют и трижды покрывают лаком, просушивая после каждого покрытия в печах при температуре 80° – 90°С.

Для производства жостовских подносов применяют тонкую кровельную сталь, листовое железо. Ковка подносов осуществляется на механических прессах. В процессе изготовления листы штампуют в нужные формы, затем подносы проходят вальцовку (для придания жесткости бортам). После вальцовки подносы грунтуют, шпаклюют тонкотёртой глиной или глифталевой шпаклёвкой, зачищают, шлифуют и трижды покрывают лаком, просушивая после каждого покрытия в печах при температуре 80° – 90°С.Кованые подносы создаются ручной ковкой ковалями по старинной кустарной традиции: форма и размер подноса зависят от творческого варьирования коваля. Ручными ножницами выкраивается скобка из 3 – 5 карт металла, далее при помощи молота и наковальни форма выбивается, вытягивается. Край подноса закатывается с закладкой в него для прочности проволоки, после чего край выравнивается на наковальне молотком.

В Жостове производятся подносы самых разнообразных форм: прямоугольные (сибирские), овальные, круглые, крылатые с фестончатыми краями, готические с краями и другие. После изготовления подноса – его роспись.

Замалёвок. Начало и основа композиции будущего узора. Разбавленной краской на подготовленную поверхность художник наносит силуэты цветов и листьев в соответствии со своим замыслом. Роспись ведется без предварительного рисунка плотными, несколько разбеленными красками одновременно на нескольких подносах. Создавая букет, художник вращает поднос на коленях, как бы подставляя под кисть нужный участок его поверхности. Замалёвок сушится в сушильных шкафах в течение двенадцати часов при определенной температуре;

Замалёвок. Начало и основа композиции будущего узора. Разбавленной краской на подготовленную поверхность художник наносит силуэты цветов и листьев в соответствии со своим замыслом. Роспись ведется без предварительного рисунка плотными, несколько разбеленными красками одновременно на нескольких подносах. Создавая букет, художник вращает поднос на коленях, как бы подставляя под кисть нужный участок его поверхности. Замалёвок сушится в сушильных шкафах в течение двенадцати часов при определенной температуре;Тенёжка. Слово «тенёжка» – созвучно слову «тень». При (прозрачными) красками накладываются тени. У цветов появляется объём, обозначаются теневые места растений. «Тенёжка» погружает букет в глубину фона, выявляет теневые места растений; плотное корпусное письмо яркими красками. Форма букета обретает плоть – уточняются многие детали, высветляется и реализуется контрастный или более гармоничный строй всей композиции.

Бликовка. Наложение бликов выявляет свет и объём. Букет кажется освещенным множеством независимых источников света. Бликовка создаёт настроение и колорит через нанесение белильных мазков (иногда слегка подцвеченных), уточняющих все объёмы – эта операция завершает лепку форм, их условную материальность.

Чертёжка. Заключительная часть работы над букетом. При помощи специальной тонкой кисти художник наносит небольшие, но очень значительные штрихи – рисует прожилки и кружевные края на листочках, «семенца» в центре чашечек цветов.

Завершает письмо «привязка» – тонкие травка и усики, объединяющие все изображение в букете и мягким переходом, связывающие его с фоном. Уже готовый букет как бы вживается в фон изделия.

Уборка краёв подноса. Уборка может быть скромной, а может соперничать с роскошными старинными рамами для картин. Борт подносов украшают легкими, ажурным растительным орнаментом.

И последний штрих: наводка зеркального блеска. С помощью тончайшего мелового порошка поднос затирается ладонями до блеска.

КОММЕНТАРИЙ К СЛАЙД-ШОУ:

Наиболее важной операцией после изготовления подноса, требующей подлинного творчества, является роспись. Жостовские мастера пишут масляными художественными красками, разбавленными льняным маслом и скипидаром. Используются беличьи кисточки. Роспись жостовских подносов выполняется в несколько приёмов. Металлическую заготовку подноса грунтуют, шпатлюют, шлифуют и покрывают лаком. И выбирают цвет для фона. Чаще всего фон – чёрный, но может быть и белым, синим, красным, бирюзовым. Смотрите слайд-шоу: «Изготовление и роспись жостовских подносов».

Наиболее важной операцией после изготовления подноса, требующей подлинного творчества, является роспись. Жостовские мастера пишут масляными художественными красками, разбавленными льняным маслом и скипидаром. Используются беличьи кисточки. Роспись жостовских подносов выполняется в несколько приёмов. Металлическую заготовку подноса грунтуют, шпатлюют, шлифуют и покрывают лаком. И выбирают цвет для фона. Чаще всего фон – чёрный, но может быть и белым, синим, красным, бирюзовым. Смотрите слайд-шоу: «Изготовление и роспись жостовских подносов».

ВСЕ ДОРОГИ ВЕДУТ В ЖОСТОВО

Указатели на Жостово хороши до необычайности, выполнены в виде больших расписных подносов. Секреты этого ремесла уже почти 200 лет бережно сохраняют на фабрике декоративной росписи в деревне Жостово под Москвой, всего в 20 км. от столицы. Красивые подносы с лаковой цветочной росписью хорошо известны во всем мире и по праву могут считаться одной из визитных карточек России.

Указатели на Жостово хороши до необычайности, выполнены в виде больших расписных подносов. Секреты этого ремесла уже почти 200 лет бережно сохраняют на фабрике декоративной росписи в деревне Жостово под Москвой, всего в 20 км. от столицы. Красивые подносы с лаковой цветочной росписью хорошо известны во всем мире и по праву могут считаться одной из визитных карточек России.Сегодня на Жостовской фабрике декоративной росписи среди трёхсот работающих более ста девяноста живописцев. Несмотря на название «фабрика», промысел в творческих процессах сохраняет драгоценное качество народного искусства – его рукотворность.

Росписи часто обучались с детства дома, но многие мастера получали навыки «из-под руки» на фабрике. Ощущение промысла как большой семьи воспитывалось и не только благодаря родственным связям. Многолетний труд художников, когда 250 человек трудились в одном большом зале, помогал накапливать коллективный опыт и совершенствовать мастерство. «В конце рабочего дня идешь сдавать свои подносы и посмотришь, кто, как пишет; что-то и для себя новое у кого-нибудь подметишь».

В цехах фабрики жарко и пахнет краской, около окон расположились непонятные «агрегаты», а возле стены – плотно закрытые печи. «Непонятные агрегаты» оказались красильными машинами, где мастера с помощью пульверизатора наносили на подносы традиционный чёрный фон. Оказывается, чтобы фоновая краска прочно закрепилась на железной основе, она должна хорошо просушиться в сушильной печи. Всё просто – три часа поднос «жарится» при высокой температуре, и до следующего утра - стоит в остывающей печи.

– На дому трудно создать такие условия, – заметил директор. – Ведь подносы еще несколько раз проходят сушку – после росписи и дважды после лакировки. Каждый раз необходимо определённое время и температура. Иначе получится брак. Конечно, если поднос будет просто украшением комнаты – ничего страшного. А если им пользоваться, то не выдержит и полугода, облезет.

Коллектив, работающий в промысле, обладает высочайшим профессионализмом, достигнутым многолетним упорным трудом и творческими поисками, совершенствованием мастерства и постоянной ориентацией на лучшие образцы из наследия старых мастеров. К этому надо добавить изучение истории искусства, классического натюрморта и разных видов русского прикладного и народного искусства, пополняющих «творческую копилку» мастеров.

Адрес ООО «Жостовская фабрика декоративной росписи»: Московская область, Мытищинский район, д. Жостово

Адрес ООО «Жостовская фабрика декоративной росписи»: Московская область, Мытищинский район, д. ЖостовоТел.: 8 (495) 981 39 89

Факс: 8 (495) 981 39 88

E-mail: fabrika1825@bk.ru

Сайт: http://zhostovo.ru

Фирменный магазин при Жостовской фабрике декоративной росписи

Тел.: 8 (495) 981 39 89

Салон «Жостово» в ГУМе: Москва, Красная площадь, дом 3, 3-й этаж, 3-я линия.

Тел.: 8 (495)620 33 72

Е-мail: fabrika1825@bk.ru

Фирменный магазин на ВВЦ: Москва, Всероссийский Выставочный Центр, павильон 64 (напротив фонтана «Каменный цветок»).

Тел. павильона: 8 (499)760 28 64

Е-мail: fabrika1825@bk.ru

КОММЕНТАРИЙ К СЛАЙД-ШОУ:

При фабрике работает музей, в котором можно ознакомиться с историей промысла и своими глазами увидеть лучшие образцы росписи. Каждый поднос, изготовленный штамповкой или выкованный ковалем, расписывается вручную с соблюдением традиционной жостовской технологии, но в собственной, индивидуальной неповторимой манере художника. А ещё здесь проводится мастер-класс, на котором каждый может попробовать себя в роли мастера. А опытные мастера фабрики помогут, покажут основные приемы работы. В завершении – каждый увезет с собой поднос, изготовленный своими руками. Смотрите слайд-шоу «Фабрика жостовской декоративной росписи».

При фабрике работает музей, в котором можно ознакомиться с историей промысла и своими глазами увидеть лучшие образцы росписи. Каждый поднос, изготовленный штамповкой или выкованный ковалем, расписывается вручную с соблюдением традиционной жостовской технологии, но в собственной, индивидуальной неповторимой манере художника. А ещё здесь проводится мастер-класс, на котором каждый может попробовать себя в роли мастера. А опытные мастера фабрики помогут, покажут основные приемы работы. В завершении – каждый увезет с собой поднос, изготовленный своими руками. Смотрите слайд-шоу «Фабрика жостовской декоративной росписи».

МАСТЕРСКАЯ НА ДОМУ

В Жостове чуть ли не в каждом доме рисуют, гнут и продают подносы. В первом же подворье хозяин не только показал десятка два образцов разной тематической насыщенности и калибра, но и в деталях объяснил и даже продемонстрировал процесс производства.

В Жостове чуть ли не в каждом доме рисуют, гнут и продают подносы. В первом же подворье хозяин не только показал десятка два образцов разной тематической насыщенности и калибра, но и в деталях объяснил и даже продемонстрировал процесс производства.По словам мастера, объём частного производства в Жостове очень значителен. Ведь подносный бизнес очень персонифицирован, и многие художники решили заняться частным промыслом. Подносы делаются в домашних мастерских, оборудованных в сарайчиках местных жителей. Мастера же, как и на фабрике, разделись на тех, кто изготавливает из металла подносы и на самих художников. Ковали (те, кто в ручную делает подносы) работают по старинной технологии. Пластину нужного размера мастер отрезает огромными ножницами. Юрий рассказал, что у каждого коваля свой набор узоров кромки, пользоваться чужими образцами нельзя. Потом – напольными ножницами гигантских размеров вырезает по намеченной линии. Готовые фигуры туго скрепляются в пачки по шесть пластин и отправляются на наковальню. У Юрия она стоит в соседнем сарайчике. Теперь начинается самое сложное – молотками различного размера мастер выстукивает на металле форму будущего подноса. Это кропотливая работа – сначала очертания дна, потом, постепенное его углубление. В ручной работе неизбежны вмятины и неточности. Эти огрехи Юрий убирает маленькими молоточками отдельно на каждом подносе. И последнее – загиб острой кромки на «загибочной» машинке.

Со стороны кажется, что мужик крутит ручку мясорубки. На самом деле ручка приводит в движение два металлических колёсика, между которыми проходит кромка подноса. За день, если работать с утра до вечера, можно сделать только пять подносов. О своих доходах мастер говорить не стал: «Так, работаю помаленьку».

ЦВЕТУЩЕЕ ЖОСТОВО

Жостовские подносы становятся теперь украшениями многочисленных выставок. Показательной была выставка «Цветущее Жостово» в залах Хлебного дома Государственного музея-заповедника «Царицыно», которые украсились яркими гроздьями и золотыми россыпями. Выставку организовали Департамент культуры города Москвы, Жостовская фабрика декоративной росписи, Государственный музей-заповедник «Царицыно».

Жостовские подносы становятся теперь украшениями многочисленных выставок. Показательной была выставка «Цветущее Жостово» в залах Хлебного дома Государственного музея-заповедника «Царицыно», которые украсились яркими гроздьями и золотыми россыпями. Выставку организовали Департамент культуры города Москвы, Жостовская фабрика декоративной росписи, Государственный музей-заповедник «Царицыно». Экспозиция насчитывала около 300 работ из собрания «Жостово», фондов музея-заповедника «Царицыно», частных коллекций, многие из которых демонстрировались впервые. Выставка охватила весь почти уже двухсотлетний период истории возникновения, развития и расцвета промысла. Открытие стало настоящим праздником для мастеров, любителей народных промыслов и знатоков народного искусства. На выставке можно было увидеть самые ранние подносы и шкатулки, датированные 1860-ми гг. из мастерских Вишняковых; поднос, так называемый «червячок». Именно на таких подносах подавался чай в доме Л.Н. Толстого.

В экспозиции выставки были представлены уникальные произведения 20-х, 30-х, 40-х, 50-х гг. И, конечно же, изделия нынешних жостовских мастеров – высочайшего художественного уровня. Что получило подтверждение и на многочисленных российских и зарубежных выставках. Дивной красоты поднос Заслуженной художницы Татьяны Шолоховой был подарен Папе Римскому Иоанну Павлу II.

Жостовские подносы желанные гости на ежегодной декабрьской выставке « Ладья. Зимняя сказка» в Экспоцентре. Ежегодно в апреле в ГУМЕ происходит демонстрация художниками фабрики уникальной жостовской росписи. Это волшебное действо завораживает каждого. Художник держит на коленях поднос, в руках – беличью кисточку. Рядом на палитре – масляные краски. Несколько легких движений умелой руки – и рождается красота – сказочные цветы и птицы, от которых невозможно оторвать взгляд. Краски жостовских подносов ежегодно расцвечиваются и на фестивале народных мастеров и художников России «Жар-птица» на ВДНХ.

КОММЕНТАРИЙ К СЛАЙД-ШОУ:

Немного найдется жостовских букетов, в которых не было бы розы. «Как он прекрасен, холоден и чист, Глубокий кубок, полный аромата. Как дружен с ним простой и скромный лист, Темно-зелёный, по краям зубчатый», - писал о розе С. Я. Маршак. По-своему говорят о ней и жостовские художники. Роза А. Гогина многолепестная, глубокая, с опущенным вниз вытянутым венчиком. У Н. Гончаровой розы тугие, упругие, динамичные, с отогнутыми нижними лепестками. На подносе Г. Беляева они пушистые, округлые, как яркие цветные шарики. У Е. Лапшина – полураскрытые, легкие, воздушные. У Л. Вишнякова – махровые, распустившиеся. Но жостовцы никогда не воспроизводят природные формы буквально, хотя отлично знают строение и особенности каждого цветка. В этом смысле один из исследователей Жостова Б.И. Коромыслов справедливо заметил, что жостовская роза сложнее, чем живая. Смотрите слайд-шоу «Цветущее Жостово».

Немного найдется жостовских букетов, в которых не было бы розы. «Как он прекрасен, холоден и чист, Глубокий кубок, полный аромата. Как дружен с ним простой и скромный лист, Темно-зелёный, по краям зубчатый», - писал о розе С. Я. Маршак. По-своему говорят о ней и жостовские художники. Роза А. Гогина многолепестная, глубокая, с опущенным вниз вытянутым венчиком. У Н. Гончаровой розы тугие, упругие, динамичные, с отогнутыми нижними лепестками. На подносе Г. Беляева они пушистые, округлые, как яркие цветные шарики. У Е. Лапшина – полураскрытые, легкие, воздушные. У Л. Вишнякова – махровые, распустившиеся. Но жостовцы никогда не воспроизводят природные формы буквально, хотя отлично знают строение и особенности каждого цветка. В этом смысле один из исследователей Жостова Б.И. Коромыслов справедливо заметил, что жостовская роза сложнее, чем живая. Смотрите слайд-шоу «Цветущее Жостово».

* * *

Красно-алые бутоны

В изумрудах листьев тонут.

Незабудки и пионы

Обрамляют розы омут.

Есть на жостовском подносе

И букет, в ночи горящий,

Птица-жар, что весть приносит.

Есть поднос, плоды дарящий...